|

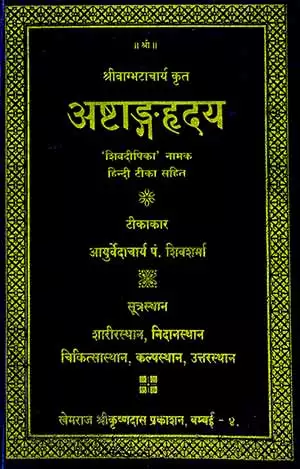

स्वास्थ्य-चिकित्सा >> अष्टांगहृदय अष्टांगहृदयवाग्भट

|

|

|||||||

आयुर्वेद के स्तम्भ ग्रंथ अष्टांगहृदय का पहला भाग

अष्टांगसंग्रह-सूत्रस्थान २।८-९ में सुयोग्य वैद्य के तथा श्लोक १२ में राजवैद्य के लक्षण दिये हैं। इसी प्रसंग में श्लोक १० में कुवैद्य के भी लक्षण सामाजिकों के परिचयार्थ दिये गये हैं, इन्हें देखें। शार्ङ्गधराचार्य ने जो वैद्य के लक्षण दिये हैं, वे मननीय हैं—

तत्त्वाधिगतशास्त्रार्थो दृष्टकर्मा स्वयं कृती।

लघुहस्तः शुचिः शूरः सज्जोपस्करभेषजः।।

प्रत्युत्पन्नमति/मान् व्यवसायी प्रियंवदः।

सत्यधर्मपरो यश्च वैद्य ईदृक् प्रशस्यते'।।

(शा.सं.पू.खं. ३।२३-२४) अर्थ स्पष्ट है।

रोगी के गुणों में एक गुण 'ज्ञापक' है—जिसका अर्थ है—अपनी बात को जो ठीक प्रकार से कह सके। बालक रोगी में यह शक्ति नहीं होती, अतएव चिकित्सक को उसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए। उसकी विधि वाग्भट ने अ.हृ.उ. २ में बतलायी है, आप ध्यान दें।

चिकित्सा के चार पादों (पैरों) का यहाँ वर्णन किया गया है। इसका आशय है कि वह (चिकित्सा) अपने बल पर खड़ी रह सके, गतिशील हो और सफल हो। यदि कोई पाद कम पड़ जायेगा तो वह डगमगाने लगेगी, अत: चिकित्साकाल में चारों पादों की व्यवस्था सतर्कता से होनी चाहिए।

(साध्योऽसाध्य इति व्याधिर्द्विधा, तौ तु पुनर्द्विधा।

सुसाध्यः कृच्छ्रसाध्यश्च, याप्यो यश्चानुपक्रमः॥)

सर्वोषधक्षमे देहे यूनः पुंसो जितात्मनः।

अमर्मगोऽल्पहेत्वग्ररूपरूपोऽनुपद्रवः ॥३०॥

अतुल्यदूष्यदेशर्तुप्रकृतिः पादसम्पदि।

ग्रहेष्वनुगुणेष्वेकदोषमार्गो नवः सुखः॥३१॥

साध्य-असाध्य के अनुसार व्याधि के भेद-१. साध्य तथा २. असाध्य इस प्रकार रोग के दो भेद होते हैं। इनके भी पुनः दो भेद होते हैं—१. सुखसाध्य एवं २. कृच्छ्र(कष्ट)साध्य। इसके बाद असाध्य के पुनः दो भेद होते हैं—१. याप्य (कुछ दिन चिकित्सा द्वारा चलाने योग्य) और २. अनुपक्रम अर्थात् चिकित्सा के अयोग्य या प्रत्याख्येय (जवाब देकर चिकित्सा करने योग्य) ॥१॥

सुखसाध्य रोग के लक्षण—जिस रोगी का शरीर सभी प्रकार की चिकित्साविधियों को सहन करने में समर्थ (सक्षम) हो, जो युवक (बालक या वृद्ध न) हो, जो जितेन्द्रिय हो, जिसका रोग किसी मर्मस्थल में उत्पन्न न हुआ हो, जिस रोग के उत्पादक हेतु (कारण), पूर्वरूप, रूप आदि थोड़े एवं सामान्य (उग्र न) हों, जिसमें अभी तक कोई उपद्रव पैदा न हुए हों तथा जिसमें दूष्य, देश, ऋतु एवं प्रकृति समान न हों, चिकित्साकाल में उक्त चारों पाद अपने-अपने गुणों से सम्पन्न हों; सूर्य-चन्द्र आदि ग्रह अनुकूल हों, रोग एक दोष से उत्पन्न हों, एकमार्गगामी हो (जैसे रक्तपित्तरोग—'ऊर्ध्वं साध्यम्') और रोग नया हो।।३०-३१॥

वक्तव्य—यद्यपि यह कोष्ठांकित पद्य अष्टांगसंग्रह-सूत्रस्थान अध्याय २।२६ का है, फिर भी यह प्रसंगोचित है, अतएव कुछ विद्वान् इसका यहाँ भी संग्रह करते हैं।

रोग के भेदों का वर्णन करने के बाद अब यहाँ साध्य रोगी के स्वरूप का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है-'सर्वोषधक्षमे देहे' अर्थात् जो तीक्ष्ण, मध्य, मृदु सभी प्रकार की औषधियों को तथा शोधन-शमन चिकित्सा में प्रयुक्त विष-क्षार आदि द्रव्यों के प्रयोगों को सहन कर सके। इसके आगे 'श्रीअरुणदत्त' कहते हैं—'पुंसो न स्त्रियाः'। 'पुंग्रहणं स्त्रीनिवृत्त्यर्थम्'। यह विचार उनका केवल इस अंश में माना जा सकता है कि पुरुष-शरीर से स्त्री-शरीर 'मृदु' होता है, अन्यथा चिकित्सा-क्षेत्र में पुरुष शब्द से प्राणिमात्र का ग्रहण किया जाता है। आप देखें—'खादयश्चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः'। (च.शा. १।१६) और भी-'वेदनानामधिष्ठानं मनो देहश्च सेन्द्रियः'।। (च.शा. ११३६) रोगों की साध्यता एवं असाध्यता का विचार हम स्त्री-शरीर में भी करेंगे। जितात्मनः—जिसने अपनी इन्द्रियों के साथ आत्मा को जीत लिया है अर्थात् जिसे विषयों के उपभोग की प्रवृत्ति न हो। अमर्मगः-जो रोग मर्मों (प्राणहर मर्मो-सिर, हृदय, बस्ति आदि) में उत्पन्न न हुआ हो। अनुपद्रवः–वर्तमान में उत्पन्न रोग के बाद जो दूसरा रोग उत्पन्न हो जाता है, उसे 'उपद्रव' कहते हैं, उससे रहित अर्थात् पूर्व चिकित्सा में जो बाधक हो। अतुल्यदूष्यदेशर्तुप्रकृतिः-अतुल्य = जो रोग के समान न हो। जैसे दूष्य मेदस् तथा मज्जा में उत्पन्न रोग, अनूपदेश में जाड़े में उत्पन्न रोग। रोगी वातप्रकृति का हो और उसका पित्तदोष प्रकुपित हो तो सुखसाध्य होता है। अतुल्यदूष्य-शीतगुण-प्रधान कफ से उष्णगुण-प्रधान रक्त का दूषित होना। अतुल्यदेशज रोग—अनूपदेश में पित्तदोष से उत्पन्न रोग। अतुल्यऋतु-शरद् ऋतु में कफज रोग। अतुल्यप्रकृति-पित्तप्रकृति वाले पुरुष को कफज रोग की उत्पत्ति। ये सुखसाध्य के लक्षण हैं।

कहीं चिकित्सा क्षेत्र में विपरीत स्थिति के भी दर्शन होते हैं। यथा—

ज्वरे तुल्यर्तुदोषत्वं प्रमेहे तुल्य-दूष्यता।

रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्।।

अर्थ स्पष्ट है। पादचतुष्टय की उपलब्धि भी चिकित्सा-सौकर्य में सहायक होती है। ग्रहेष्वनुगुणेषु-आयुर्वेद का ज्योतिषशास्त्र से घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतएव अनुकूल ग्रह-नक्षत्र आदि की चर्चा यहाँ की गयी है। एकदोषमार्ग:-तीनों में से किसी एक दोष का होना। द्विदोषज, त्रिदोषज रोग उत्तरोत्तर कष्टसाध्य तथा असाध्य होते हैं। मार्ग तीन प्रकार के कहे गये हैं-१. बाह्य, २. अन्तर, ३. मध्य। नवः–प्रायः नये रोग सुखसाध्य होते हैं। वे ही रोग विलम्ब कर देने से कष्टसाध्य हो जाते हैं। अतएव कहा गया है—

सुखसाध्यः सुखोपायः कालेनाल्पेन साध्यते।

शस्त्रादिसाधनः कृच्छ्रः सङ्करे च ततो गदः।

कष्टसाध्य रोग के लक्षण—कृच्छ्र शब्द का अर्थ है—कष्ट। कष्टसाध्य वे रोग होते हैं जिनमें शस्त्र, क्षार, अग्नि (दाह) कर्म तथा विष आदि के प्रयोग किये जाते हैं। जिन रोगों में ऊपर कहे गये सुखसाध्य के लक्षण संकर (मिले-जुले) हों अर्थात् पूर्णरूप से विद्यमान न हों।

शेषत्वादायुषो याप्यः पथ्याभ्यासाद्विपर्यये ॥३२॥

याप्य रोग के लक्षण—उस रोग को ‘याप्य' कहते हैं जिसमें पूर्वोक्त सुखसाध्य के लक्षणों से विपरीत लक्षण हों, किन्तु आयु के शेष (बचे) रहने के कारण तथा पथ्य (हितकर) आहार-विहार तथा औषध (यथायोग्य चिकित्सा) के अभ्यास (लगातार सेवन) करने के कारण रोगी चल-फिर सक रहा हो।। ३२।।

वक्तव्य—'याप्य' चिकित्सा' की वह स्थिति है जिसे चिकित्सक पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देना चाहता है, किन्तु ऐसा कर नहीं सकता और यह चिकित्सा तब तक चल सकती है जब तक रोगी की आयु शेष है। इसके सम्बन्ध में विशेष विवरण देखें—'दत्त्वाऽल्पं हितैः'। (अ.सं.सू. २।३१-३२) अर्थात् जो रोग उचित चिकित्सा करने तथा पथ्य सेवन करते रहने से कुछ शान्त रहता है, उसे 'याप्य' कहते हैं। व्याकरणशास्त्र में 'याप्य' का अर्थ कुत्सित या निन्दित है। देखें—याप्ये पाशप् (अ. ५।३।४७)।

अनुपक्रम एव स्यात्स्थितोऽत्यन्तविपर्यये।

औत्सुक्यमोहारतिकृद् दृष्टरिष्टोऽक्षनाशनः ॥ ३३॥

प्रत्याख्येय रोग के लक्षण—उस रोग को 'अनुपक्रम' भी कहते हैं जो सुखसाध्य लक्षणों से अत्यन्त विपरीत हो और जो औत्सुक्य, मोह तथा अरति (बेचैनी) लक्षणों वाला हो, जिसमें अरिष्ट लक्षण दिखलायी दे रहे हों एवं जिसमें ज्ञानेन्द्रियों का नाश हो गया हो।। ३३।।

वक्तव्य-उक्त ३३वें श्लोक में कहे गये सभी लक्षण असाध्य रोग के हैं। आप भी लक्षणों पर ध्यान दें। औत्सुक्य' भाव को आप रोगी में इस प्रकार देखेंगे—अधिक प्रसन्न होना या उठ-उठ कर दौड़ना आदि या मोह, बेहोशी, प्रलाप (अंट-संट बकना) आदि। 'अरति' (बेचैनी), हाथ-पाँव का पटकना या सिर को घुमाते रहना। ‘दृष्टरिष्ट:'- जिसमें अरिष्ट (मृत्युकारक) लक्षण दिखलायी दे रहे हों। आयुर्वेद में 'रिष्ट' तथा अरिष्ट' दोनों शब्द समानार्थक हैं। 'अक्षनाशनः'-अक्ष का अर्थ है ज्ञानेन्द्रियाँ, इनकी क्रियाशक्ति का जिस रोगी में नाश हो गया हो अर्थात् जो संज्ञाशून्य हो गया हो। उत्तम चिकित्सक घर के लोगों से उसके रोग की विषम (असाध्य) स्थिति को बतला कर उसकी चिकित्सा न करे। देखें—च.सू. १०८।

इस अध्याय में श्लोक ९ से २२ तक का अवश्य अवलोकन करें। देखें—इस विषय में महर्षि चरक ने अपने शब्दों में किस प्रकार कहा है ?

त्यजेदार्ता भिषग्भूपैर्दिष्टं तेषां द्विषं द्विषम्।

हीनोपकरणं व्यग्रमविधेयं गतायुषम् ॥ ३४॥

चण्डं शोकातुरं भीरं कृतघ्नं वैद्यमानिनम्।

त्याज्य रोगी—चिकित्सक को चाहिए कि निम्नलिखित प्रकार के रोगियों की चिकित्सा न करे- १. जिससे राजा या महाजन द्वेष करता हो और जो स्वयं अपना द्वेषी हो, २. जो राजाओं (श्रीमानों) से द्वेष करता हो, ३. वैद्य से द्वेष करता हो, ४. जिसके पास चिकित्सा के उपयोगी साधन न हों, ५. जो व्यग्र हो अर्थात् जो चिकित्सा कराने में सक्रिय न हो, इधर-उधर भटकता रहता हो, ६. जो रोगी चिकित्सक की आज्ञा के अनुसार चलना स्वीकार न करता हो, ७. जो गतायु हो (इसका ज्ञान ज्योतिषी आदि से किया जा सकता है) अर्थात् जो अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, ८. जो अत्यन्त क्रोधी हो; ९. शोकातुर अर्थात् जो पुत्र-स्त्री-धन आदि के नाश से दुःखी हो, १०. जो भीरु (डरपोक) हो अर्थात् जो पञ्चकर्म आदि क्रियाओं से डरता हो, ११. कृतघ्न अर्थात् जो दूसरों द्वारा किये गये उपकार को न मानता हो और १२. जो वैद्यमानी हो अर्थात् जिसमें वैद्य का ज्ञान न हो, फिर भी अपने को वैद्य समझता हो ॥ ३४॥

वक्तव्य-इन त्याज्य रोगियों के लिए सरकारी अस्पताल बने हैं, अतः व्यक्तिगत चिकित्सक इन झंझटों में न पड़ें; यह शास्त्रीय उद्बोधन है। इनसे अपयश तो मिल सकता है किन्तु धर्म, अर्थ, यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। महर्षि चरक ने भी प्रकारान्तर से इनकी चिकित्सा करने का निषेध किया है। देखें—च.सि. २।४-६। इसी के आगे ७वें पद्य में कहा है—'एभ्योऽन्ये समुपक्रम्या नराः सर्वैरुपक्रमैः'। वाग्भट ने अ.सं.सू. २।३४ में कहा है—पहले रोग की परीक्षा कर ले, तभी चिकित्सा करना प्रारम्भ करे।

तन्त्रस्यास्य परं चातो वक्ष्यतेऽध्यायसङ्ग्रहः॥ ३५॥

अध्यायसंग्रह-वर्णन—अब यहाँ से सम्पूर्ण अष्टांगहृदयतन्त्र के अध्यायों के संग्रह का वर्णन किया जा रहा है।। ३५॥

वक्तव्य—यह क्रम संहिता के रचयिताओं का अथवा तन्त्रकारों का अन्यत्र भी देखा जाता है। 'अत: परं' = इसके बाद तथा 'अस्मात् ऊर्ध्वं' = इसके आगे। इस प्रकार का संकेत तन्त्रकार अपने ग्रन्थ, संहिता या तन्त्र में किया करते हैं।

आयुष्कामदिन/हारोगानुत्पादनद्रवाः।

अन्नज्ञानान्नसंरक्षामात्राद्रव्यरसाश्रयाः॥३६॥

दोषादिज्ञानतद्भेदतच्चिकित्साद्वयुपक्रमाः।

शुद्धयादिस्नेहनस्वेदरेकास्थापननावनम् ॥ ३७॥

धूमगण्डूषदृक्सेकतृप्तियन्त्रकशस्त्रकम्।

शिराविधिः शल्यविधिः शस्त्रक्षाराग्निकर्मिकौ॥३८॥

सूत्रस्थानमिमेऽध्यायास्त्रिंशत्-

सूत्रस्थान के अध्याय—सूत्रस्थान के अध्यायों की गणना की जा रही है— १. आयुष्कामीय, २. दिनचर्या, ३. ऋतुचर्या, ४. रोगानुत्पादनीय, ५. द्रवद्रव्यविज्ञानीय, ६. अन्नस्वरूपविज्ञानीय, ७. अन्नरक्षाध्याय, ८. मात्रा-शितीय, ९. द्रव्यादिविज्ञानीय, १०. रसभेदीय, ११. दोषादिविज्ञानीय, १२. दोषभेदीय, १३. दोषोपक्रमणीय, १४. द्विविधोपक्रमणीय, १५. शोधनादिगणसंग्रह, १६. स्नेहविधि, १७. स्वेदविधि, १८. वमन-विरेचनविधि, १९. बस्तिविधि, २०. नस्यविधि, २१. धूम्रपानविधि, २२. गण्डूषादि विधि, २३. आश्चोतनाञ्जनविधि, २४. तर्पण-पुटपाकविधि, २५. यन्त्रविधि, २६. शस्त्रविधि, २७. सिराव्यधविधि, २८. शल्याहरणविधि, २९. शस्त्रकर्मविधि तथा ३०. क्षाराग्निकर्मविधि। ये अध्याय सूत्रस्थान में हैं।। ३६-३८।।

-शारीरमुच्यते।

गर्भावक्रान्तितद्व्यापदङ्गमर्मविभागिकम् ॥ ३९॥

|

|||||

i

i