|

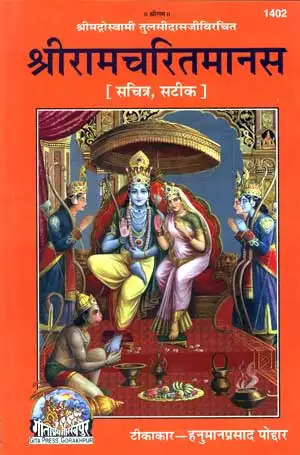

मूल्य रहित पुस्तकें >> रामचरितमानस (अयोध्याकाण्ड) रामचरितमानस (अयोध्याकाण्ड)गोस्वामी तुलसीदास

|

|

|||||||

वैसे तो रामचरितमानस की कथा में तत्त्वज्ञान यत्र-तत्र-सर्वत्र फैला हुआ है परन्तु उत्तरकाण्ड में तो तुलसी के ज्ञान की छटा ही अद्भुत है। बड़े ही सरल और नम्र विधि से तुलसीदास साधकों को प्रभुज्ञान का अमृत पिलाते हैं।

श्रीराम-भरतादि का संवाद

भानुबंस भए भूप घनेरे।

अधिक एक तें एक बड़ेरे॥

जनम हेतु सब कहँ पितु माता।

करम सुभासुभ देइ बिधाता॥

अधिक एक तें एक बड़ेरे॥

जनम हेतु सब कहँ पितु माता।

करम सुभासुभ देइ बिधाता॥

[और कहा-] सूर्यवंशमें एक-से-एक अधिक बड़े बहुत-से राजा हो गये हैं। सभी के जन्मके कारण पिता-माता होते हैं और शुभ-अशुभ कर्मोको (कर्मोंका फल) विधाता देते हैं ॥३॥

दलि दुख सजइ सकल कल्याना।

अस असीस राउरि जगु जाना।

सो गोसाइँ बिधि गति जेहिं छेकी।

सकइ को टारि टेक जो टेकी।

अस असीस राउरि जगु जाना।

सो गोसाइँ बिधि गति जेहिं छेकी।

सकइ को टारि टेक जो टेकी।

आपकी आशिष ही एक ऐसी है जो दुःखोंका दमन करके, समस्त कल्याणोंको सज देती है; यह जगत् जानता है। हे स्वामी! आप वही हैं जिन्होंने विधाताकी गति (विधान) को भी रोक दिया। आपने जो टेक टेक दी (जो निश्चय कर दिया) उसे कौन टाल सकता है ? ॥४॥

बूझिअ मोहि उपाउ अब सो सब मोर अभागु।

सुनि सनेहमय बचन गुर उर उमगा अनुरागु॥२५५॥

अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरतजी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरुजी के हृदयमें प्रेम उमड़ आया॥ २५५॥

तात बात फुरि राम कृपाहीं।

राम बिमुख सिधि सपनेहुँ नाहीं॥

सकुचउँ तात कहत एक बाता।

अरध तजहिं बुध सरबस जाता।

राम बिमुख सिधि सपनेहुँ नाहीं॥

सकुचउँ तात कहत एक बाता।

अरध तजहिं बुध सरबस जाता।

[वे बोले-] हे तात! बात सत्य है, पर है रामजीकी कृपासे ही। रामविमुखको तो स्वप्नमें भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात! मैं एक बात कहनेमें सकुचाता हूँ। बुद्धिमान् लोग सर्वस्व जाता देखकर [आधेकी रक्षाके लिये] आधा छोड़ दिया करते हैं ॥१॥

तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई।

फेरिअहिं लखन सीय रघुराई।

सुनि सुबचन हरषे दोउ भ्राता।

भे प्रमोद परिपूरन गाता॥

फेरिअहिं लखन सीय रघुराई।

सुनि सुबचन हरषे दोउ भ्राता।

भे प्रमोद परिपूरन गाता॥

अतः तुम दोनों भाई (भरत-शत्रुघ्न) वनको जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्रीरामचन्द्रको लौटा दिया जाय। ये सुन्दर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गये। उनके सारे अंग परमानन्दसे परिपूर्ण हो गये॥२॥

मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा।

जनु जिय राउ रामु भए राजा॥

बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी।

सम दुख सुख सब रोवहिं रानी॥

उनके मन प्रसन्न हो गये। शरीरमें तेज सुशोभित हो गया। मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्रीरामचन्द्रजी राजा हो गये हों! अन्य लोगोंको तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई। परन्तु रानियोंको दुःख-सुख समान ही थे (राम-लक्ष्मण वनमें रहें या भरत-शत्रुघ्न, दो पुत्रोंका वियोग तो रहेगा ही), यह समझकर वे सब रोने लगीं ॥३॥

कहहिं भरतु मुनि कहा सो कीन्हे।

फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे॥

कानन करउँ जनम भरि बासू।

एहि तें अधिक न मोर सुपासू॥

फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे॥

कानन करउँ जनम भरि बासू।

एहि तें अधिक न मोर सुपासू॥

भरतजी कहने लगे--मुनिने जो कहा, वह करनेसे जगत्भरके जीवोंको उनकी इच्छित वस्तु देनेका फल होगा। [चौदह वर्षकी कोई अवधि नहीं,] मैं जन्मभर वनमें वास करूँगा। मेरे लिये इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है ॥४॥

अंतरजामी रामु सिय तुम्ह सरबग्य सुजान।

जौं फुर कहहु त नाथ निज कीजिअ बचनु प्रवान॥२५६॥

जौं फुर कहहु त नाथ निज कीजिअ बचनु प्रवान॥२५६॥

श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी हृदयकी जाननेवाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ! अपने वचनोंको प्रमाण कीजिये (उनके अनुसार व्यवस्था कीजिये) ॥ २५६॥

भरत बचन सुनि देखि सनेहू।

सभा सहित मुनि भए बिदेहू॥

भरत महा महिमा जलरासी।

मुनि मति ठाढ़ि तीर अबला सी॥

भरतजी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभासहित मुनि वसिष्ठजी विदेह हो गये (किसीको अपने देहकी सुधि न रही)। भरतजीकी महान् महिमा समुद्र है, मुनिकी बुद्धि उसके तटपर अबला स्त्रीके समान खड़ी है ॥१॥

गा चह पार जतनु हियँ हेरा।

पावति नाव न बोहितु बेरा॥

औरु करिहि को भरत बड़ाई।

सरसी सीपि कि सिंधु समाई॥

वह [उस समुद्रके] पार जाना चाहती है, इसके लिये उसने हृदयमें उपाय भी ढूँढ़े! पर [उसे पार करनेका साधन] नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरतजीकी बड़ाई और कौन करेगा? तलैयाकी सीपीमें भी कहीं समुद्र समा सकता है? ॥२॥

भरतु मुनिहि मन भीतर भाए।

सहित समाज राम पहिं आए॥

प्रभु प्रनामु करि दीन्ह सुआसनु।

बैठे सब सुनि मुनि अनुसासनु॥

मुनि वसिष्ठजी के अन्तरात्मा को भरतजी बहत अच्छे लगे और वे समाजसहित श्रीरामजी के पास आये। प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ने प्रणामकर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनिकी आज्ञा सुनकर बैठ गये ॥३॥

बोले मुनिबरु बचन बिचारी।

देस काल अवसर अनुहारी॥

सुनहु राम सरबग्य सुजाना।

धरम नीति गुन ग्यान निधाना॥

देस काल अवसर अनुहारी॥

सुनहु राम सरबग्य सुजाना।

धरम नीति गुन ग्यान निधाना॥

श्रेष्ठ मुनि देश, काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले-हे सर्वज्ञ! हे सुजान! हे धर्म, नीति, गुण और ज्ञानके भण्डार राम! सुनिये- ॥४॥

सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ।

पुरजन जननी भरत हित होइ सो कहिअ उपाउ॥२५७॥

आप सबके हृदयके भीतर बसते हैं और सबके भले-बुरे भावको जानते हैं। जिसमें पुरवासियों का, माताओंका और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइये॥ २५७ ॥

आरत कहहिं बिचारि न काऊ।

सूझ जुआरिहि आपन दाऊ॥

सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ।

नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ॥

सूझ जुआरिहि आपन दाऊ॥

सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ।

नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ॥

आर्त (दुःखी) लोग कभी विचारकर नहीं कहते। जुआरीको अपना ही दाँव सूझता है।मुनिके वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी कहने लगे-हे नाथ! उपाय तो आपहीके हाथ है ॥ १ ॥

सब कर हित रुख राउरि राखें।

आयसु किएँ मुदित फुर भाषे॥

प्रथम जो आयसु मो कहुँ होई।

माथे मानि करौं सिख सोई॥

आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञाको सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षाको माथेपर चढ़ाकर करूँ॥२॥

पुनि जेहि कहँ जस कहब गोसाईं।

सो सब भाँति घटिहि सेवकाईं।

कह मुनि राम सत्य तुम्ह भाषा।

भरत सनेहँ बिचारु न राखा।।

फिर हे गोसाईं! आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जायगा (आज्ञा पालन करेगा)। मुनि वसिष्ठजी कहने लगे-हे राम! तुमने सच कहा। पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया।। ३॥

तेहि तें कहउँ बहोरि बहोरी।

भरत भगति बस भइ मति मोरी॥

मोरें जान भरत रुचि राखी।

जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी।

भरत भगति बस भइ मति मोरी॥

मोरें जान भरत रुचि राखी।

जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी।

इसीलिये मैं बार-बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरतकी भक्ति के वश हो गयी है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जायगा, शिवजी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा॥४॥

भरत बिनय सादर सुनिअ करिअ बिचारु बहोरि।

करब साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि।।२५८॥

करब साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि।।२५८॥

पहले भरत की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिये, फिर उसपर विचार कीजिये। तब साधुमत, लोकमत, राजनीति और वेदों का निचोड़ (सार) निकालकर वैसा ही (उसीके अनुसार) कीजिये।। २५८॥

गुर अनुरागु भरत पर देखी।

राम हृदयँ आनंदु बिसेषी॥

भरतहि धरम धुरंधर जानी।

निज सेवक तन मानस बानी॥

राम हृदयँ आनंदु बिसेषी॥

भरतहि धरम धुरंधर जानी।

निज सेवक तन मानस बानी॥

भरतजीपर गुरुजी का स्नेह देखकर श्रीरामचन्द्रजी के हृदयमें विशेष आनन्द हुआ। भरतजीको धर्मधुरन्धर और तन, मन, वचनसे अपना सेवक जानकर-- ॥१॥

बोले गुर आयस अनुकूला।

बचन मंजु मृदु मंगल मूला॥

नाथ सपथ पितु चरन दोहाई।

भयउ न भुअन भरत सम भाई॥

बचन मंजु मृदु मंगल मूला॥

नाथ सपथ पितु चरन दोहाई।

भयउ न भुअन भरत सम भाई॥

श्रीरामचन्द्रजी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याणके मूल वचन बोले-हे नाथ! आपकी सौगन्ध और पिताजीके चरणों की दुहाई है (मैं सत्य कहता हूँ कि) विश्वभर में भरतके समान भाई कोई हुआ ही नहीं ॥२॥

जे गुर पद अंबुज अनुरागी।

ते लोकहुँ बेदहुँ बड़भागी॥

राउर जा पर अस अनुरागू।

को कहि सकइ भरत कर भागू॥

ते लोकहुँ बेदहुँ बड़भागी॥

राउर जा पर अस अनुरागू।

को कहि सकइ भरत कर भागू॥

जो लोग गुरुके चरणकमलोंके अनुरागी हैं, वे लोकमें (लौकिक दृष्टिसे) भी और वेदमें (पारमार्थिक दृष्टिसे) भी बड़भागी होते हैं! [फिर] जिसपर आप (गुरु) का ऐसा स्नेह है, उस भरतके भाग्यको कौन कह सकता है ? ॥३॥

लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई।

करत बदन पर भरत बड़ाई॥

भरतु कहहिं सोइ किएँ भलाई।

अस कहि राम रहे अरगाई॥

करत बदन पर भरत बड़ाई॥

भरतु कहहिं सोइ किएँ भलाई।

अस कहि राम रहे अरगाई॥

छोटा भाई जानकर भरत के मुँहपर उसकी बड़ाई करनेमें मेरी बुद्धि सकुचाती है। (फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि) भरत जो कुछ कहें, वही करनेमें भलाई है। ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी चुप हो रहे ॥४॥

तब मुनि बोले भरत सन सब सँकोचु तजि तात।

कृपासिंधु प्रिय बंधु सन कहहु हृदय कै बात॥२५९॥

कृपासिंधु प्रिय बंधु सन कहहु हृदय कै बात॥२५९॥

तब मुनि भरतजी से बोले-हे तात! सब सङ्कोच त्यागकर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो।। २५९॥

सुनि मुनि बचन राम रुख पाई।

गुरु साहिब अनुकूल अधाई॥

लखि अपने सिर सबु छरु भारू।

कहि न सकहिं कछुकरहिं बिचारू॥

गुरु साहिब अनुकूल अधाई॥

लखि अपने सिर सबु छरु भारू।

कहि न सकहिं कछुकरहिं बिचारू॥

मुनिके वचन सुनकर और श्रीरामचन्द्रजी का रुख पाकर-गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर-सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे॥१॥

पुलकि सरीर सभाँ भए ठाढ़े।

नीरज नयन नेह जल बाढ़े॥

कहब मोर मुनिनाथ निबाहा।

एहि तें अधिक कों में काहा॥

नीरज नयन नेह जल बाढ़े॥

कहब मोर मुनिनाथ निबाहा।

एहि तें अधिक कों में काहा॥

शरीरसे पुलकित होकर वे सभामें खड़े हो गये। कमलके समान नेत्रोंमें प्रेमाश्रुओंकी बाढ़ आ गयी। [वे बोले-] मेरा कहना तो मुनिनाथने ही निबाह दिया (जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया)। इससे अधिक मैं क्या कहूँ? ॥२॥

मैं जानउँ निज नाथ सुभाऊ।

अपराधिहु पर कोह न काऊ॥

मो पर कृपा सनेहु बिसेषी।

खेलत खुनिस न कबहूँ देखी।

अपराधिहु पर कोह न काऊ॥

मो पर कृपा सनेहु बिसेषी।

खेलत खुनिस न कबहूँ देखी।

अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझपर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस (अप्रसन्नता) नहीं देखी ॥३॥

सिसुपन तें परिहरेउँ न संगू।

कबहुँ न कीन्ह मोर मन भंगू॥

मैं प्रभु कृपा रीति जियँ जोही।

हारेहुँ खेल जितावहिं मोही॥

कबहुँ न कीन्ह मोर मन भंगू॥

मैं प्रभु कृपा रीति जियँ जोही।

हारेहुँ खेल जितावहिं मोही॥

बचपनसे ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मनको कभी नहीं तोड़ा (मेरे मनके प्रतिकूल कोई काम नहीं किया)। मैंने प्रभुकी कृपाकी रीतिको हृदयमें भलीभाँति देखा (अनुभव किया है)। मेरे हारनेपर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं ॥४॥

महूँ सनेह सकोच बस सनमुख कही न बैन।

दरसन तृपित न आजु लगि पेम पिआसे नैन॥२६०॥

दरसन तृपित न आजु लगि पेम पिआसे नैन॥२६०॥

मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुँह नहीं खोला। प्रेमके प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए॥२६०॥

बिधि न सकेउ सहि मोर दुलारा।

नीच बीचु जननी मिस पारा॥

यहउ कहत मोहि आजु न सोभा।

अपनी समुझि साधु सुचि को भा॥

नीच बीचु जननी मिस पारा॥

यहउ कहत मोहि आजु न सोभा।

अपनी समुझि साधु सुचि को भा॥

परन्तु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने [मेरे और स्वामी के बीच] अन्तर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता। क्योंकि अपनी समझसे कौन साधु और पवित्र हुआ है? (जिसको दूसरे साधु और पवित्र मानें, वही साधु है)॥१॥

मातु मंदि मैं साधु सुचाली।

उर अस आनत कोटि कुचाली।

फरइ कि कोदव बालि सुसाली।

मुकता प्रसव कि संबुक काली॥

उर अस आनत कोटि कुचाली।

फरइ कि कोदव बालि सुसाली।

मुकता प्रसव कि संबुक काली॥

माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदयमें लाना ही करोड़ दुराचारोंके समान है। क्या कोदोंकी बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? ॥२॥

सपनेहुँ दोसक लेसु न काहू।

मोर अभाग उदधि अवगाहू।।

बिनु समुझें निज अघ परिपाकू।

जारिउँ जायँ जननि कहि काकू।।

मोर अभाग उदधि अवगाहू।।

बिनु समुझें निज अघ परिपाकू।

जारिउँ जायँ जननि कहि काकू।।

स्वप्नमें भी किसीको दोषका लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापोंका परिणाम समझे बिना ही माताको कटु वचन कहकर व्यर्थही जलाया।॥३॥

हृदय हेरि हारेउँ सब ओरा।

एकहि भाँति भलेहिं भल मोरा॥

गुर गोसाइँ साहिब सिय रामू।

लागत मोहि नीक परिनामू॥

एकहि भाँति भलेहिं भल मोरा॥

गुर गोसाइँ साहिब सिय रामू।

लागत मोहि नीक परिनामू॥

मैं अपने हृदय में सब ओर खोजकर हार गया (मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता)। एक ही प्रकार भले ही (निश्चय ही) मेरा भला है। वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्रीसीतारामजी मेरे स्वामी हैं। इसीसे परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है ॥४॥

साधु सभाँ गुर प्रभु निकट कहउँसुथल सतिभाउ।

प्रेम प्रपंचु कि झूठ फुर जानहिं मुनि रघुराउ॥२६१॥

प्रेम प्रपंचु कि झूठ फुर जानहिं मुनि रघुराउ॥२६१॥

साधुओंकी सभामें गुरुजी और स्वामीके समीप इस पवित्र तीर्थ-स्थानमें मैं सत्य भावसे कहता हूँ। यह प्रेम है या प्रपञ्च (छल-कपट)? झूठ है या सच? इसे [सर्वज्ञ] मुनि वसिष्ठजी और [अन्तर्यामी] श्रीरघुनाथजी जानते हैं। २६१॥

भूपति मरन पेम पनु राखी।

जननी कुमति जगतु सबु साखी॥

देखि न जाहिं बिकल महतारीं।

जरहिं दुसह जर पुर नर नारी॥

जननी कुमति जगतु सबु साखी॥

देखि न जाहिं बिकल महतारीं।

जरहिं दुसह जर पुर नर नारी॥

प्रेमके प्रणको निबाहकर महाराज (पिताजी) का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएँ व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर-नारी दुःसह तापसे जल रहे हैं ॥१॥

महीं सकल अनरथ कर मूला। सो सुनि समुझि सहिउँ सब सूला॥

सुनि बन गवनु कीन्ह रघुनाथा। करि मुनि बेष लखन सिय साथा॥

बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाएँ। संकरु साखि रहेउँ एहि घाएँ।

बहुरि निहारि निषाद सनेहू। कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू॥

सुनि बन गवनु कीन्ह रघुनाथा। करि मुनि बेष लखन सिय साथा॥

बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाएँ। संकरु साखि रहेउँ एहि घाएँ।

बहुरि निहारि निषाद सनेहू। कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू॥

मैं ही इन सारे अनर्थोंका मूल हूँ, यह सुन और समझकर मैंने सब दुःख सहा है। श्रीरघुनाथजी लक्ष्मण और सीताजीके साथ मुनियोंका-सा वेष धारणकर बिना जूते पहने पाँव-प्यादे (पैदल) ही वनको चले गये, यह सुनकर, शङ्करजी साक्षी हैं, इस घावसे भी मैं जीता रह गया (यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गये)! फिर निषादराजका प्रेम देखकर भी इस वज्रसे भी कठोर हृदयमें छेद नहीं हुआ (यह फटा नहीं)॥२-३॥

अब सबु आँखिन्ह देखेउँ आई।

जिअत जीव जड़ सबइ सहाई॥

जिन्हहि निरखि मग साँपिनि बीछी।

तजहिं बिषम बिषु तामस तीछी॥

जिअत जीव जड़ सबइ सहाई॥

जिन्हहि निरखि मग साँपिनि बीछी।

तजहिं बिषम बिषु तामस तीछी॥

अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्तेकी साँपिनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोधको त्याग देती हैं ॥४॥

तेइ रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागे जाहि।

तासु तनय तजि दुसह दुख दैउ सहावइ काहि ॥२६२॥

तासु तनय तजि दुसह दुख दैउ सहावइ काहि ॥२६२॥

वे ही श्रीरघुनन्दन, लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयीके पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुःसह दुःख और किसे सहावेगा? ॥ २६२ ॥

सुनि अति बिकल भरत बर बानी।

आरति प्रीति बिनय नय सानी॥

सोक मगन सब सभाँ खभारू।

मनहुँ कमल बन परेउ तुसारू॥

आरति प्रीति बिनय नय सानी॥

सोक मगन सब सभाँ खभारू।

मनहुँ कमल बन परेउ तुसारू॥

अत्यन्त व्याकुल तथा दुःख, प्रेम, विनय और नीतिमें सनी हुई भरतजीकी श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोकमें मग्न हो गये, सारी सभामें विषाद छा गया। मानो कमलके वनपर पाला पड़ गया हो ॥१॥

कहि अनेक बिधि कथा पुरानी।

भरत प्रबोधु कीन्ह मुनि ग्यानी।।

बोले उचित बचन रघुनंदू।

दिनकर कुल कैरव बन चंदू॥

भरत प्रबोधु कीन्ह मुनि ग्यानी।।

बोले उचित बचन रघुनंदू।

दिनकर कुल कैरव बन चंदू॥

तब ज्ञानी मुनि वसिष्ठजीने अनेक प्रकारकी पुरानी (ऐतिहासिक) कथाएँ कहकर भरतजीका समाधान किया। फिर सूर्यकुलरूपी कुमुदवनके प्रफुल्लित करनेवाले चन्द्रमा श्रीरघुनन्दन उचित वचन बोले-॥ २॥

तात जायँ जियँ करहु गलानी।

ईस अधीन जीव गति जानी।

तीनि काल तिभुअन मत मोरें। पुन्यसिलोक तात तर तोरें।

ईस अधीन जीव गति जानी।

तीनि काल तिभुअन मत मोरें। पुन्यसिलोक तात तर तोरें।

हे तात! तुम अपने हृदयमें व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वरके अधीन जानो। मेरे मत में [भूत, भविष्य, वर्तमान] तीनों कालों और [स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल] तीनों लोकोंके सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं ॥३॥

उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई।

जाइ लोकु परलोकु नसाई॥

दो देहिं जननिहि जड़ तेई।जिन्ह गुर साधु सभा नहिं सेई॥

जाइ लोकु परलोकु नसाई॥

दो देहिं जननिहि जड़ तेई।जिन्ह गुर साधु सभा नहिं सेई॥

हृदयमें भी तुमपर कुटिलताका आरोप करनेसे यह लोक (यहाँके सुख, यश आदि) बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है (मरनेके बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती)। माता कैकेयीको तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओंकी सभाका सेवन नहीं किया है ॥ ४॥

मिटिहहिं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार।

लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नामु तुम्हार॥२६३॥

लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नामु तुम्हार॥२६३॥

हे भरत ! तुम्हारा नाम-स्मरण करते ही सब पाप, प्रपञ्च (अज्ञान) और समस्त अमङ्गलों के समूह मिट जायँगे तथा इस लोक में सुन्दर यश और परलोकमें सुख प्राप्त होगा।। २६३॥

कहउँ सुभाउ सत्य सिव साखी।

भरत भूमि रह राउरि राखी॥

तात कुतरक करहु जनि जाएँ।

बैर पेम नहिं दुरइ दुराएँ।

भरत भूमि रह राउरि राखी॥

तात कुतरक करहु जनि जाएँ।

बैर पेम नहिं दुरइ दुराएँ।

हे भरत ! मैं स्वभावसे ही सत्य कहता हूँ, शिवजी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात! तुम व्यर्थ कुतर्क न करो। वैर और प्रेम छिपाये नहीं छिपते॥१॥

मुनिगन निकट बिहग मृग जाहीं।

बाधक बधिक बिलोकि पराहीं॥

हित अनहित पसु पच्छिउ जाना।

मानुष तनु गुन ग्यान निधाना॥

बाधक बधिक बिलोकि पराहीं॥

हित अनहित पसु पच्छिउ जाना।

मानुष तनु गुन ग्यान निधाना॥

पक्षी और पशु मुनियोंके पास [बेधड़क] चले जाते हैं, पर हिंसा करनेवाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रुको पशु-पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञानका भण्डार ही है॥२॥

तात तुम्हहि मैं जानउँ नीकें।

करौं काह असमंजस जीकें।

राखेउ रायँ सत्य मोहि त्यागी।

तनु परिहरेउ पेम पन लागी॥

करौं काह असमंजस जीकें।

राखेउ रायँ सत्य मोहि त्यागी।

तनु परिहरेउ पेम पन लागी॥

हे तात! मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ ! क्या करूँ? जीमें बड़ा असमञ्जस (दुविधा) है। राजाने मुझे त्यागकर सत्यको रखा और प्रेम-प्रणके लिये शरीर छोड़ दिया॥३॥

तासु बचन मेटत मन सोचू।

तेहि तें अधिक तुम्हार सँकोचू॥

ता पर गुर मोहि आयसु दीन्हा।

अवसि जो कहहु चहउँ सोइ कीन्हा॥

तेहि तें अधिक तुम्हार सँकोचू॥

ता पर गुर मोहि आयसु दीन्हा।

अवसि जो कहहु चहउँ सोइ कीन्हा॥

उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है। उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उसपर भी गुरुजीने मुझे आज्ञा दी है। इसलिये अब तुम जो कुछ कहो, अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ॥४॥

मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करौं सोइ आजु।

सत्यसंध रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाजु॥२६४॥

सत्यसंध रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाजु॥२६४॥

तुम मनको प्रसन्न कर और संकोचको त्यागकर जो कुछ कहो, मैं आज वही करूँ। सत्यप्रतिज्ञ रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामजी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी होगया॥२६४॥

सुर गन सहित सभय सुरराजू।

सोचहिं चाहत होन अकाजू॥

बनत उपाउ करत कछु नाहीं।

राम सरन सब गे मन माहीं।

सोचहिं चाहत होन अकाजू॥

बनत उपाउ करत कछु नाहीं।

राम सरन सब गे मन माहीं।

देवगणोंसहित देवराज इन्द्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना-बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है। कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन-ही-मन श्रीरामजी की शरण गये॥१॥

बहुरि बिचारि परस्पर कहहीं।

रघुपति भगत भगति बस अहहीं॥

सुधि करि अंबरीष दुरबासा।

भे सुर सुरपति निपट निरासा॥

रघुपति भगत भगति बस अहहीं॥

सुधि करि अंबरीष दुरबासा।

भे सुर सुरपति निपट निरासा॥

फिर वे विचार करके आपसमें कहने लगे कि श्रीरघुनाथजी तो भक्तकी भक्तिके वश हैं। अम्बरीष और दुर्वासाकी [घटना] याद करके तो देवता और इन्द्र बिलकुल ही निराश हो गये ॥२॥

सहे सुरन्ह बहु काल बिषादा।

नरहरि किए प्रगट प्रहलादा॥

लगि लगि कान कहहिं धुनि माथा।

अब सुर काज भरत के हाथा॥

नरहरि किए प्रगट प्रहलादा॥

लगि लगि कान कहहिं धुनि माथा।

अब सुर काज भरत के हाथा॥

पहले देवताओंने बहुत समयतक दुःख सहे। तब भक्त प्रह्लादने ही नृसिंह भगवान्को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानोंसे लग-लगकर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब (इस बार) देवताओंका काम भरतजीके हाथ है ॥३॥

आन उपाउ न देखिअ देवा।

मानत रामु सुसेवक सेवा।

हियँ सपेम सुमिरहु सब भरतहि।

निज गुन सील राम बस करतहि॥

मानत रामु सुसेवक सेवा।

हियँ सपेम सुमिरहु सब भरतहि।

निज गुन सील राम बस करतहि॥

हे देवताओ! और कोई उपाय नहीं दिखायी देता। श्रीरामजी अपने श्रेष्ठ सेवकोंकी सेवाको मानते हैं (अर्थात् उनके भक्तकी कोई सेवा करता है तो उसपर बहुत प्रसन्न होते हैं)। अतएव अपने गुण और शीलसे श्रीरामजीको वशमें करनेवाले भरतजीका ही सब लोग अपने-अपने हृदयमें प्रेमसहित स्मरण करो॥४॥

सुनि सुर मत सुरगुर कहेउ भल तुम्हार बड़ भागु।

सकल सुमंगल मूल जग भरत चरन अनुरागु॥२६५॥

सकल सुमंगल मूल जग भरत चरन अनुरागु॥२६५॥

देवताओंका मत सुनकर देवगुरु बृहस्पतिजीने कहा-अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरतजीके चरणोंका प्रेम जगत्में समस्त शुभ मङ्गलोंका मूल है॥ २६५।।

सीतापति सेवक सेवकाई।

कामधेनु सय सरिस सुहाई॥

भरत भगति तुम्हरें मन आई।

तजहु सोचु बिधि बात बनाई।

कामधेनु सय सरिस सुहाई॥

भरत भगति तुम्हरें मन आई।

तजहु सोचु बिधि बात बनाई।

सीतानाथ श्रीरामजी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुन्दर है। तुम्हारे मनमें भरतजी की भक्ति आयी है, तो अब सोच छोड़ दो। विधाताने बात बना दी॥१॥

देखु देवपति भरत प्रभाऊ।

सहज सुभायँ बिबस रघुराऊ॥

मन थिर करहु देव डरु नाहीं।

भरतहि जानि राम परिछाहीं॥

सहज सुभायँ बिबस रघुराऊ॥

मन थिर करहु देव डरु नाहीं।

भरतहि जानि राम परिछाहीं॥

हे देवराज! भरतजीका प्रभाव तो देखो। श्रीरघुनाथजी सहज स्वभावसे ही उनके पूर्णरूपसे वशमें हैं। हे देवताओ! भरतजी को श्रीरामचन्द्रजी की परछाईं (परछाईं की भाँति उनका अनुसरण करनेवाला) जानकर मन स्थिर करो, डरकी बात नहीं है।॥२॥

सुनि सुरगुर सुर संमत सोचू।

अंतरजामी प्रभुहि सकोचू॥

निज सिर भारु भरत जियँ जाना।

करत कोटि बिधि उर अनुमाना॥

अंतरजामी प्रभुहि सकोचू॥

निज सिर भारु भरत जियँ जाना।

करत कोटि बिधि उर अनुमाना॥

देवगुरु बृहस्पतिजी और देवताओं की सम्मति (आपस का विचार) और उनका सोच सुनकर अन्तर्यामी प्रभु श्रीरामजी को संकोच हुआ। भरतजी ने अपने मनमें सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदयमें करोड़ों (अनेकों) प्रकारके अनुमान (विचार) करने लगे॥३॥

करि बिचारु मन दीन्ही ठीका।

राम रजायस आपन नीका॥

निज पन तजि राखेउ पनु मोरा।

छोहु सनेहु कीन्ह नहिं थोरा॥

राम रजायस आपन नीका॥

निज पन तजि राखेउ पनु मोरा।

छोहु सनेहु कीन्ह नहिं थोरा॥

सब तरहसे विचार करके अन्तमें उन्होंने मनमें यही निश्चय किया कि श्रीरामजी की आज्ञामें ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया (अर्थात् अत्यन्त ही अनुग्रह और स्नेह किया) ॥४॥

कीन्ह अनुग्रह अमित अति सब बिधि सीतानाथ।

करि प्रनामु बोले भरतु जोरि जलज जुग हाथ ॥२६६॥

करि प्रनामु बोले भरतु जोरि जलज जुग हाथ ॥२६६॥

श्रीजानकीनाथजीने सब प्रकारसे मुझपर अत्यन्त अपार अनुग्रह किया। तदनन्तर भरतजी दोनों कर-कमलोंको जोड़कर प्रणाम करके बोले-- ॥२६६॥

कहौं कहावौं का अब स्वामी।

कृपा अंबुनिधि अंतरजामी॥

गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला।

मिटी मलिन मन कलपित सूला॥

कृपा अंबुनिधि अंतरजामी॥

गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला।

मिटी मलिन मन कलपित सूला॥

हे स्वामी! हे कृपाके समुद्र ! हे अन्तर्यामी! अब मैं [अधिक] क्या कहूँ और क्या कहाऊँ? गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामीको अनुकूल जानकर मेरे मलिन मनकी कल्पित पीड़ा मिट गयी ॥१॥

अपडर डरेउँ न सोच समूलें।

रबिहि न दोसु देव दिसि भूलें।

मोर अभागु मातु कुटिलाई।

बिधि गति बिषम काल कठिनाई॥

रबिहि न दोसु देव दिसि भूलें।

मोर अभागु मातु कुटिलाई।

बिधि गति बिषम काल कठिनाई॥

मैं मिथ्या डर से ही डर गया था। मेरे सोचकी जड़ ही न थी। दिशा भूल जानेपर हे देव! सूर्यका दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाताकी टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, ॥ २॥

पाउ रोपि सब मिलि मोहि घाला।

प्रनतपाल पन आपन पाला॥

यह नइ रीति न राउरि होई।

लोकहुँ बेद बिदित नहिं गोई॥

प्रनतपाल पन आपन पाला॥

यह नइ रीति न राउरि होई।

लोकहुँ बेद बिदित नहिं गोई॥

इन सबने मिलकर पैर रोपकर (प्रण करके) मुझे नष्ट कर दिया था। परन्तु शरणागतके रक्षक आपने अपना [शरणागतकी रक्षाका] प्रण निबाहा (मुझे बचा लिया)। यह आपकी कोई नयी रीति नहीं है। यह लोक और वेदोंमें प्रकट है, छिपी नहीं है॥३॥

जगु अनभल भल एकु गोसाईं।

कहिअ होइ भल कासु भलाईं।

देउ देवतरु सरिस सुभाऊ।

सनमुख बिमुख न काहुहि काऊ॥

कहिअ होइ भल कासु भलाईं।

देउ देवतरु सरिस सुभाऊ।

सनमुख बिमुख न काहुहि काऊ॥

सारा जगत् बुरा [करनेवाला] हो; किन्तु हे स्वामी ! केवल एक आप ही भले (अनुकूल) हों, तो फिर कहिये, किसकी भलाई से भला हो सकता है ? हे देव! आपका स्वभाव कल्पवृक्षके समान है; वह न कभी किसीके सम्मुख (अनुकूल) है, न विमुख (प्रतिकूल)।।४।।

जाइ निकट पहिचानि तरु छाहँ समनि सब सोच।

मागत अभिमत पाव जग राउ रंकु भल पोच॥२६७॥

मागत अभिमत पाव जग राउ रंकु भल पोच॥२६७॥

उस वृक्ष (कल्पवृक्ष) को पहचानकर जो उसके पास जाय, तो उसकी छाया ही सारी चिन्ताओंका नाश करनेवाली है। राजा-रंक, भले-बुरे, जगत्में सभी उससे माँगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं।। २६७॥

लखि सब बिधि गुर स्वामि सनेहू।

मिटेउ छोभु नहिं मन संदेहू॥

अब करुनाकर कीजिअ सोई।

जन हित प्रभु चित छोभु न होई॥

मिटेउ छोभु नहिं मन संदेहू॥

अब करुनाकर कीजिअ सोई।

जन हित प्रभु चित छोभु न होई॥

गुरु और स्वामीका सब प्रकारसे स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मनमें कुछ भी सन्देह नहीं रहा। हे दयाकी खान! अब वही कीजिये जिससे दासके लिये प्रभुके चित्तमें क्षोभ (किसी प्रकारका विचार) न हो॥१॥

जो सेवकु साहिबहि सँकोची।

निज हित चहइ तासु मति पोची।

सेवक हित साहिब सेवकाई।

करै सकल सुख लोभ बिहाई॥

निज हित चहइ तासु मति पोची।

सेवक हित साहिब सेवकाई।

करै सकल सुख लोभ बिहाई॥

जो सेवक स्वामीको संकोचमें डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवकका हित तो इसीमें है कि वह समस्त सुखों और लोभोंको छोड़कर स्वामीकी सेवा ही करे॥२॥

स्वारथु नाथ फिरें सबही का।

किएँ रजाइ कोटि बिधि नीका॥

यह स्वारथ परमारथ सारू।

सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू॥

किएँ रजाइ कोटि बिधि नीका॥

यह स्वारथ परमारथ सारू।

सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू॥

हे नाथ! आपके लौटने में सभीका स्वार्थ है, और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकारसे कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थका सार (निचोड़) है, समस्त पुण्योंका फल और सम्पूर्ण शुभ गतियोंका शृङ्गार है॥३॥

देव एक बिनती सुनि मोरी।

उचित होइ तस करब बहोरी॥

तिलक समाज साजि सब आना।

करिअ सुफल प्रभुजौं मनु माना।

उचित होइ तस करब बहोरी॥

तिलक समाज साजि सब आना।

करिअ सुफल प्रभुजौं मनु माना।

हे देव! आप मेरी एक विनती सुनकर, फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिये। राजतिलककी सब सामग्री सजाकर लायी गयी है, जो प्रभुका मन माने तो उसे सफल कीजिये (उसका उपयोग कीजिये) ॥४॥

सानुज पठइअ मोहि बन कीजिअ सबहि सनाथ।

नतरु फेरिअहिं बंधु दोउ नाथ चलौं मैं साथ ॥२६८॥

नतरु फेरिअहिं बंधु दोउ नाथ चलौं मैं साथ ॥२६८॥

छोटे भाई शत्रुघ्नसमेत मुझे वनमें भेज दीजिये और [अयोध्या लौटकर] सबको सनाथ कीजिये। नहीं तो किसी तरह भी (यदि आप अयोध्या जानेको तैयार न हों) हे नाथ! लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयोंको लौटा दीजिये और मैं आपकेसाथ चलूँ॥ २६८ ॥

नतरु जाहिं बन तीनिउ भाई।

बहुरिअ सीय सहित रघुराई॥

जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई।

करुना सागर कीजिअ सोई॥

बहुरिअ सीय सहित रघुराई॥

जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई।

करुना सागर कीजिअ सोई॥

अथवा हम तीनों भाई वन चले जायँ और हे श्रीरघुनाथजी! आप श्रीसीताजीसहित [अयोध्याको] लौट जाइये। हे दयासागर ! जिस प्रकारसे प्रभुका मन प्रसन्न हो, वही कीजिये॥१॥

देव दीन्ह सबु मोहि अभारू।

मोरें नीति न धरम बिचारू॥

कहउँ बचन सब स्वारथ हेतू।

रहत न आरत के चित चेतू॥

मोरें नीति न धरम बिचारू॥

कहउँ बचन सब स्वारथ हेतू।

रहत न आरत के चित चेतू॥

हे देव! आपने सारा भार (जिम्मेवारी) मुझपर रख दिया। पर मुझमें न तो नीतिका विचार है, न धर्मका। मैं तो अपने स्वार्थके लिये सब बातें कह रहा हूँ। आर्त (दुःखी)

मनुष्यके चित्तमें चेत (विवेक) नहीं रहता॥२॥

उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई।

सो सेवकु लखि लाज लजाई।

अस मैं अवगुन उदधि अगाधू।

स्वामि सनेहँ सराहत साधू॥

सो सेवकु लखि लाज लजाई।

अस मैं अवगुन उदधि अगाधू।

स्वामि सनेहँ सराहत साधू॥

स्वामीकी आस सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ [कि प्रभुको उत्तर दे रहा हूँ]। किन्तु स्वामी (आप) स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं ! ॥३॥

अब कृपाल मोहि सो मत भावा।

सकुच स्वामि मन जाइँ न पावा॥

प्रभु पद सपथ कहउँ सति भाऊ।

जग मंगल हित एक उपाऊ॥

सकुच स्वामि मन जाइँ न पावा॥

प्रभु पद सपथ कहउँ सति भाऊ।

जग मंगल हित एक उपाऊ॥

हे कृपालु! अब तो वही मत मुझे भाता है, जिससे स्वामीका मन संकोच न पावे। प्रभुके चरणोंकी शपथ है, मैं सत्य भावसे कहता हूँ, जगतके कल्याणके लिये एक यही उपाय है॥४॥

प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयसु देब।

सो सिर धरि धरि करिहि सबु मिटिहि अनट अवरेब॥२६९॥

सो सिर धरि धरि करिहि सबु मिटिहि अनट अवरेब॥२६९॥

प्रसन्न मन से संकोच त्यागकर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे, उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ाकर [पालन] करेंगे और सब उपद्रव और उलझनें मिट जायँगी ॥ २६९॥

भरत बचन सुचि सुनि सुर हरषे।

साधु सराहि सुमन सुर बरषे॥

असमंजस बस अवध नेवासी।

प्रमुदित मन तापस बनबासी॥

साधु सराहि सुमन सुर बरषे॥

असमंजस बस अवध नेवासी।

प्रमुदित मन तापस बनबासी॥

भरतजी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और 'साधु-साधु' कहकर सराहना करते हुए देवताओंने फूल बरसाये। अयोध्यानिवासी असमंजसके वश हो गये [कि देखें अब श्रीरामजी क्या कहते हैं]। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्रीरामजीके वनमें बने रहनेकी आशासे] मनमें परम आनन्दित हुए॥१॥

चुपहिं रहे रघुनाथ सँकोची।

प्रभु गति देखि सभा सब सोची।

जनक दूत तेहि अवसर आए।

मुनि बसिष्ठं सुनि बेगि बोलाए॥

प्रभु गति देखि सभा सब सोची।

जनक दूत तेहि अवसर आए।

मुनि बसिष्ठं सुनि बेगि बोलाए॥

किन्तु संकोची श्रीरघुनाथजी चुप ही रह गये। प्रभुकी यह स्थिति (मौन) देख सारी सभा सोचमें पड़ गयी। उसी समय जनकजीके दूत आये, यह सुनकर मुनि वसिष्ठजीने उन्हें तुरंत बुलवा लिया ॥२॥

|

|||||

अन्य पुस्तकें

लोगों की राय

No reviews for this book

i

i