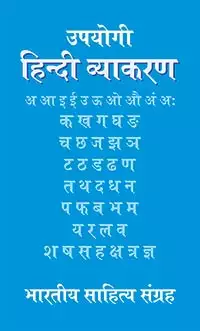

उपयोगी हिंदी व्याकरणभारतीय साहित्य संग्रह |

निःशुल्क ई-पुस्तकें >> उपयोगी हिंदी व्याकरण |

|

|

|

हिंदी के व्याकरण को अधिक गहराई तक समझने के लिए उपयोगी पुस्तक

(1) तत्पुरुष समास

इस ससास में उत्तर पद प्रधान (विशेष्य) होता है, और पूर्वपद उसकी विशेषता

बताता है और इस कारण गौण होता है। इस प्रकार तत्पुरुष वह समास है, जिसका

पूर्वपद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है।

सामान्य तत्पुरुष समास की दो प्रकार की रचनाएँ होती हैं:

(क) संज्ञा + संज्ञा: राजकुमार (राजा का कुमार), पुस्तकालय (पुस्तक

का आलय) क्रीड़ाक्षेत्र क्रीड़ा का क्षेत्र (खेल का मैदान), घुड़सवार (घोड़े

पर सवार), रसोईघर (रसोई के लिए घर)

(ख) संज्ञा + क्रियामूलक शब्द (प्रायः भूतकृदंत) : हस्तलिखित (हस्त

द्वारा लिखित), वाल्मीकिरचित (वाल्मीकि द्वारा रचित), सूखापीड़ित (सूखा

द्वारा पीड़ित), पथभ्रष्ट (पथ से भ्रष्ट), आपबीती (आप पर बीती), देशवासी (देश

के वासी) आदि।

तत्पुरुष समाम में, जैसा कि अभी आपने पहले देखा है, परसर्ग का से पर आदि समास

विग्रह में तो मिलते हैं, किंतु समास प्रक्रिया से समस्त पद बनने पर इन

परसर्गों का लोप हो जाता है। संस्कृत में कुछ शब्द अवश्य ऐसे हैं, जहाँ

विभक्ति का लोप नहीं है।

जैसे— युधिष्ठिर (युधि=युद्ध में, ष्ठिर=स्थिर) (व्यक्ति का नाम), सरसिज

(सरसि = सरोवर में, ज = उत्पन्न), (कमल) विश्वंभर (विश्वं = विश्व को भर =

भरण करने वाला) (विष्णु)।

कई बार इस समास में, परसर्ग के स्थान पर आने वाला पदबंध (पूरा शब्द समूह),

परसर्ग की तरह लुप्त हो जाता है, और विग्रह में उसे पूरा-पूरा पुनः स्थापित

करना होता है। जैसे — पनचक्की = पन (पानी) + चक्की (पानी से चलने वाली चक्की)

अन्य सामान्य उदाहरण हैं:

मालगाड़ी = माल + गाड़ी (माल ढोने वाली गाड़ी)

रेलगाड़ी = रेल + गाड़ी (रेल = पटरी) (पर चलने वाली गाड़ी)

दहीबड़ा = दही + बड़ा (दही में डूबा हुआ बड़ा)

वनमानुष = वन + मानुष (बन में रहनेवाला मनुष्य)

तत्पुरुष के अंतर्गत दो प्रमुख उपभेद हैं (इन्हें संस्कृत में पृथक् भेद माना

जाता है) — कर्मधारय और द्विगु।

कर्मधारय: कर्मधारय तत्पुरुष का इस कारण एक भेद है, क्योंकि इसकी

रचना में भी उत्तर पद प्रधान होता है (जो कि तत्पुरुष का एक लक्षण है)

विशेषता या भिन्नता केवल यह है कि यहाँ पूर्वपद विशेषण होता है और उत्तर पद

विशेष्य, उदाहरणार्थ :

| नीलगाय | = | नील (विशेषण) | + | गाय (विशेष्य ) | नीली गाय |

| पीतांबर | = | पीत (विशेषण) | + | अंबर (विशेष्य) | पीलावस्त्र |

| महादेव | = | महा (विशेषण) | + | देव (विशेष्य) | महान् देवता |

| कमलनयन | = | कमल (जिससे उपमा दी जा रही है) | + | नयन (जिसकी उपमा दी जा रही है) | कमल के समान नयन |

| घनश्याम | = | घन (जिससे उपमा दी जा रही है) | + | श्याम (जिस गुण के संबंध में उपमा दी जा रही है) | घन के समान श्याम |

| मुखचंद्र | = | मुख (जिसकी उपमा दी जा रही है) | + | चंद्र (जिससे उपमा दी जा रही है) | मुखरूपी चंद्र, चंद्र के समान मुख |

द्विगु: द्विगु समास भी रचना की दृष्टि से तत्पुरुष प्रधान होता है

जो तत्पुरुष का लक्षण है। कर्मधारय में आपने देखा था कि पूर्वपद विशेषण था और

उत्तरपद विशेष्य। यदि संख्या (एक, दो, तीन) आदि को विशेषण की ही कोटि में

रखें, तो द्विगु एक प्रकार का कर्मधारय है जहाँ विशेषण कोई संख्या है; अर्थ

की दृष्टि से यह समास प्रायः समूहवाची होता है। जैसे —

| चौमासा | = | चौ (चार) | + | मासा | चार मासों का समूह |

| तिराहा | = | ति (तीन) | + | राहा | तीन राहों वाली स्थिति |

| पंचवटी | = | पंच (पाँच) | + | वटी | पाँच वट (वृक्षों) वाला स्थान |

| शताब्दी | = | शत (सौ) | + | अब्दी | सौ अब्दों (वर्षों) का संग्रह |

(2) बहुव्रीहि समास

जिस समास में न तो पूर्वपद प्रधान हो और न उत्तर पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि

समास कहते हैं। यहाँ ये दोनों गौण एक तीसरे प्रधान के संबंध में कहते हैं।

समास शब्द मात्र से स्पष्ट नहीं होता, संदर्भ से स्पष्ट होता है। जैसे

पीतांबर शब्द को लें। इसका एक विग्रह हो सकता है, पीत+अंबर (पीला कपड़ा), पर

यदि संदर्भ से यह कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है जो पीले कपड़े ही पहनते हैं

तो विग्रह करना पड़ेगा पीला है कपड़ा जिसका वह (कृष्ण)।

इस विग्रह में पूर्वपद और उत्तरपद दोनों गौण हैं, प्रधान तीसरा पद कृष्ण आदि

है। कुछ अन्य प्रसिद्ध उदाहरण हैं:

| नीलकंठ | = | नील | + | कंठ (दोनों गौण) | नील है कंठ जिसका (शिवजी) |

| दशानन | = | दश | + | आनन (दोनों गौण) | दश हैं आनन (मुख) जिसके (रावण) |

| त्रिलोचन | = | त्रि | + | लोचन (दोनों गौण) | तीन हैं लोचन (नेत्र) जिसके (शिवजी) |

| चतुर्भुज | = | चतुर | + | भुज (दोनों गौण) | चार है भुजा जिसकी (विष्णु) |

ध्यान दें : कर्मधारय बहुव्रीहि समास में एक से पद होते हैं, किंतु भेद यह है

कि यदि उत्तरपद प्रधान है तो कर्मधारय, यदि कोई पद प्रधान नहीं है अर्थात्

दोनों गौण हैं तो बहुव्रीहि। जैसे पीतांबर — (1)पीला अंबर (कर्मधारय) (2)

कृष्ण (बहुव्रीहि)

(3) द्वन्द्व समास

जिस समास में दोनों पद समानरूप से प्रधान हों उसे द्वन्द्व (द्वन्द्व =

जोड़ा, युग्म) समास कहते हैं, जैसे — माँ-बाप, भाई-बहन, घी-शक्कर आदि। इसके

विग्रह में जोड़ने वाले और को लाया जाता है, जैसे माँ और बाप, भाई और बहिन,

घी और शक्कर। कभी-कभी इस और का विस्तृत अर्थ होता है और समान वस्तुओं के समूह

(समाहार) का अर्थ प्रकट होने लगता है (संस्कृत में इस उपभेद को

समाहार-द्वन्द्व कहते थे) जैसे — नर-नारी (सभी लोग)।

(4) अव्ययीभाव समास

जब समास में पूर्वपद अव्यय होता है, तो समस्त पद की रचना को अव्ययीभाव समास

रचना कहते हैं। बहुप्रचलित शब्द हैं – प्रतिदिन, यथासमय, आजन्म आदि। यहाँ

प्रति यथा आ सभी अव्यय हैं।

| प्रतिदिन | = | प्रति | + | दिन | दिन दिन |

| यथासमय | = | यथा | + | समय | समय के अनुसार |

| आमरण | = | आ | + | मरण (आ = मर्यादातक) | मरण तक |

| बेखटके | = | बे (बिना) | + | खटके | बिना खटके (आशंका के) |

| भरपेट | = | भर | + | पेट | पेट भर |

To give your reviews on this book, Please Login

i

i