|

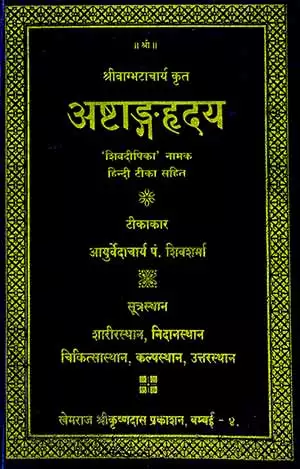

स्वास्थ्य-चिकित्सा >> अष्टांगहृदय अष्टांगहृदयवाग्भट

|

|

|||||||

आयुर्वेद के स्तम्भ ग्रंथ अष्टांगहृदय का पहला भाग

सूत्रस्थानम्

सामान्य रूप से 'अगद' शब्द औषध का पर्याय है। इसकी व्याख्या इस प्रकार मिलती है—'न गदः अस्मात्' अथवा 'गदविरुद्धम्'। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ भी ‘अगद' शब्द का अर्थ रोग को दूर करना ही रहा होगा। अस्तु।

सुश्रुत का सम्पूर्ण कल्पस्थान अगदतन्त्र है, जैसा कि सुश्रुत-सूत्रस्थान (३।२८) में कहा गया है—'अष्टौ कल्पाः समाख्याता विषभेषजकल्पनात्'। इति। चूँकि इस कल्पस्थान में विषचिकित्सा की ही कल्पना की गयी है, अतः इसका नाम कल्पस्थान है। इस सन्दर्भ में चरक-चिकित्सास्थान का 'विषचिकित्सित' नामक २३वाँ अध्याय भी अवलोकनीय है।

(७) जराचिकित्सा (रसायनतन्त्र)—उक्त अगदतन्त्र के बाद रसायनतन्त्र के प्रस्तुतीकरण का औचित्य प्रतिपादित करते हुए श्री अरुणदत्त कहते हैं कि रसायनों के प्रयोग से विष का भी प्रभाव दूर हो जाता है। रसायन शब्द का विशेष परिचय देखें—च.चि. ११७-८।

रसायनतन्त्र उसे कहा गया है जो वयःस्थापन (कुछ समय के लिए पुनः यौवन को स्थिर करने में सहायक) होता है, आयु को बढ़ाता है, मेधा (धारणाशक्तियुक्ता धीः) अर्थात् जो धारणाशक्ति तथा सभी प्रकार के बल को बढ़ाने एवं रोगों का विनाश करने में समर्थ हो। इस प्रकार का भी कोई प्राचीन स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता। इसकी पूर्ति के लिए देखें—चरक-चिकित्सास्थान अध्याय १ के चारों पाद तथा सु.चि.अ. २७ से ३०।

(८) वृषचिकित्सा (वाजीकरणतन्त्र)—'अवाजी वाजीव अत्यर्थं मैथुने शक्तः क्रियते येन तद् वाजीकरणम्'। वाजीकरणतन्त्र उसे कहते हैं जो अल्प मात्रा वाले शुक्र का सन्तर्पण करता है, दूषित शुक्र को शुद्ध करता है, क्षीण शुक्र को बढ़ाता है और सूखे हुए शुक्र के उत्पादन के उपायों का निर्देश करता है। लिंग में प्रहर्षता को उत्पन्न कर नर-नारी में सन्तानोत्पादनशक्ति को पैदा करता है। 'वर्षति इति वृषः' इस अभिप्राय से भले ही इस तन्त्र को 'वृषचिकित्सा' कहा जाय, अन्यथा वृष (साँड़) जिन चेष्टाओं के बाद सोच-सोचकर मैथुन में प्रवृत्त होता है, उसे सुश्रुत ने सौगन्धिक नामक नपुंसक कहा है। देखें—सु.शा. २।३९, जैसे—साँड़ तथा कुत्ता।

इस विषय से सम्बन्धित भी कोई प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता है। इसके लिए केवल च.चि. २ तथा च.चि. ३०।१२६ से २०३ तक के पद्य एवं सु.शा. २ तथा सु.चि. २६ सम्पूर्ण का अवलोकन करें। वाजीकरण के लिए 'वृष' एवं 'वाजी' शब्दों का प्रयोग हुआ है। वृष का अर्थ है—'वर्षतीति वृषः' अर्थात् जो योनि में वीर्य की वर्षा करें। किन्तु वह वृष (साँड़) वाजी (घोड़े) के समान वेग वाला नहीं होता, अतः अधिकांश क्षेत्रों में 'वाजीकरण' शब्द ही प्रसिद्ध है।

सावधान-रसायन एवं वाजीकरण प्रयोगों का उपयोग केवल स्वास्थ्यवर्धन एवं प्रजोत्पादन के लिए ही होना चाहिए, दुराचार या दुष्प्रवृत्ति के लिए कभी भी इनका प्रयोग न करें; ऐसा करने से हानि भी हो सकती है। साथ ही इनका प्रयोग योग्य चिकित्सक की देख-रेख में ही करें। इनके सेवनकाल में जितेन्द्रिय होना अति आवश्यक है, तभी पूरा लाभ मिलता है।

चिकित्सा येषु संश्रिता—ऊपर दिये गये आठ अंगों के साथ चिकित्सा शब्द का सम्बन्ध है। चरकसंहिता में चिकित्सा शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है—'चतुर्णां भिषगादीनां शस्तानां धातुवैकृते। प्रवृत्तिः धातुसात्म्यार्था चिकित्सेत्यभिधीयते'। (च.सू. ९।५)

रोग या रोगों की शान्ति के लिए चिकित्सक द्वारा जो-जो उपाय किये जाते हैं उन सबका सम्मिलित नाम 'चिकित्सा' है। इसमें जो 'चतुर्णां भिषगादीनां शस्तानां' पद्यांश दिया गया है, इसके अनुसार वैद्य, औषधोपयोगी द्रव्य, उपस्थाता (परिचारक) तथा रोगी-ये सब अपने-अपने प्रशस्त गुणों से युक्त हों तभी उचित चिकित्सा हो सकती है। सुश्रुत के अनुसार—'वत्स सुश्रुत ! इह खलु आयुर्वेद-प्रयोजनम्—व्याध्युपसृष्टानां व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणं च'। (सु.सू. १२१४) अर्थात् आयुर्वेद के दो प्रयोजन हैं रोगियों को रोग से मुक्ति दिलाना और स्वस्थ की स्वास्थ्य रक्षा। महर्षि वाग्भट ने स्वस्थवृत्त का वर्णन अ. २ से ७ तक और रोगशान्ति का वर्णन सम्पूर्ण ग्रन्थ में किया है।

वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः॥६॥

दोषों का वर्णन आयुर्वेदशास्त्र में संक्षेपतः तीन ही दोष माने जाते हैं; यथा—१. वात, २. पित्त तथा कफ॥६॥

वक्तव्य-इन वात आदि दोषों का विशेष परिचय अष्टांगहृदय-सूत्रस्थान के ग्यारहवें 'दोषादिविज्ञान' नामक अध्याय में देखें। सुश्रुत-सूत्रस्थान (१।२२) में कहा गया गया है कि पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा आकाश इन पाँच महाभूतों के संयोग का नाम पुरुष है और चरक-शारीरस्थान (१।१६) में 'खादयश्चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः'। अर्थात् उक्त पञ्चमहाभूत और चेतना धातु (चेतना का आधार मन सहित आत्मा) कहा गया है। यही आशय सुश्रुत का भी है। (मोक्ष-विषयक शास्त्र में २५ तत्त्वों के संयोग को पुरुष संज्ञा दी गयी है, अस्तु।) यही चिकित्स्य पुरुष है।

पञ्चमहाभूतों में आकाशतत्त्व अवकाश (खाली स्थान) के रूप में शरीर में रहता है और पृथिवीतत्त्व आधारस्वरूप है, अतएव ये दोनों निष्क्रिय (निश्चेष्ट) हैं, अर्थात् इन दोनों में किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती है। शेष तत्त्वों का विवरण इस प्रकार है—जलतत्त्व 'कफ' है, अग्रितत्त्व 'पित्त' है और वायुतत्त्व ही 'वात' है। अब आगे इनके विकृत तथा अविकृत रूपों की चर्चा की जायेगी।

आयुर्वेदशास्त्र में प्राणिमात्र का नाम 'पुरुष' है। यह वनस्पति (पुष्परहित फल वाले वृक्ष), वानस्पत्य (फूल-फल वाले वृक्ष), वीरुध् (शाखा-प्रशाखा युक्त लता) तथा औषधियों का; हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस आदि पशु एवं पक्षियों का भी उपदेश देता है, परन्तु इन सबमें पुरुष (मानव) प्रधान है। जैसा कि मनु ने कहा है—'भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः। बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः'...'॥ (मनु. १।९६)

त्रयो दोषाः समासतः—वाग्भट ने सुश्रुत द्वारा स्वीकृत 'रक्त' भी दोष है, इसका यहाँ खण्डन किया है, अपितु ये 'आम' को दोष स्वीकार करते हैं। ध्यान दें—

'दोषेण भस्मनेवाग्नौ छन्नेऽन्नं न विपच्यते।

तस्मादादोषपचनाज्ज्वरितानुपवासयेत्'। (अ.हृ.चि. १३१०)

यहाँ ‘दोषेण' पद के स्थान पर अनेक संस्करणों में ‘आमेन' पाठ मिलता है। वास्तव में यहाँ चर्चा ‘आमदोष' की है। इस प्रकार के सयुक्तिक विचारों या प्रसंगोचित परिवर्तनों को चरक ने उस-उस आचार्य का 'बुद्धेर्विशेषः' कहा है।

विकृताऽविकृता देहं घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च।

विकृत-अविकृत दोष—ये तीनों वात आदि दोष विकृत (असम अर्थात् बढ़े हुए अथवा क्षीण हुए) शरीर का विनाश कर देते हैं और अविकृत (समभाव में स्थित) जीवनदान करते हैं अथवा स्वास्थ्य-सम्पादन करने में सहायक होते हैं।

वक्तव्य-प्राचीन टीकाकारों ने 'विकृताः' का अर्थ 'स्वभावप्रच्युताः' किया है, जो उचित है। तथापि दोषों का अपना स्वभाव क्या है, यह कहना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये मनुष्यों के आहार-विहार पर निर्भर रहते हैं और ऋतु-परिवर्तन आदि पर भी। आप ध्यान दें—वात-पित्त-कफ का नाम केवल दोष ही नहीं है, अपितु इन्हें 'धातु' तथा 'मल' भी कहा गया है। देखें—

शरीरदूषणाद् दोषा धातवो देहधारणात्।

वातपित्तकफा ज्ञेया मलिनीकरणान्मलाः॥

हमारे शरीर में इन वात आदि की स्थिति इस प्रकार है—जब ये शरीर को रुग्ण, विकृत या दूषित करते हैं तब ये 'दोष' कहे जाते हैं, जब ये मानव को स्वस्थ रखते हैं तब 'धातु' और जब ये शरीर को मलिन करते हैं तब इन्हें 'मल' कहा जाता है। विशेष द्रष्टव्य—च.वि. १।५; च.सू. १ तथा च.सू. ११५७। कुछ संस्करणों में इसके आगे एक पद्य इस प्रकार का प्राप्त होता है—

प्रत्येकं ते त्रिधा वृद्धिक्षयसाम्यविभेदतः।

उत्कृष्टमध्याल्पतया त्रिधा वृद्धिक्षयावपि।

ते व्यापिनोऽपि हृन्नाभ्योरधोमध्योर्ध्वसंश्रयाः॥७॥

दोषों के स्थान तथा प्रकोपकाल—ये तीनों वात आदि दोष सदा समस्त शरीर में व्याप्त रहते हैं। फिर भी नाभि से निचले भाग में वायु का, नाभि तथा हृदय के मध्य भाग में पित्त का और हृदय के ऊपरी भाग में कफ का आश्रयस्थान है।।७॥

वयोऽहोरात्रिभुक्तानां तेऽन्तमध्यादिगाः क्रमात्।

वय आदि के अनुसार काल—यद्यपि ये दोष सदा गति (क्रिया)शील रहते हैं, तथापि वयस् के अन्तकाल (वृद्धावस्था) में, वयस् के मध्य (यौवन) काल में तथा वयस् के आदि (बाल्य) काल में और दिन-रात तथा भुक्त (भोजन कर चुकने) के अन्त, मध्य एवं आदि काल में विशेष रूप से गतिशील होते हैं।

वक्तव्यै—उक्त विषय को आप इस प्रकार समझें—यद्यपि वात-पित्त-कफ ये सभी सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होकर रहते हैं, तथापि ये क्रम से विशेष कर के किस प्रकार रहते हैं, इसे बतलाया जा रहा है—अवस्था का अन्तिम भाग वृद्धावस्था, दिन का अन्तिम भाग २ से ६ बजे तक, रात्रि का अन्तिम भाग २ से ६ बजे तक, भुक्त (अन्न के पचने) का अन्तिम काल वायु के प्रकोप होने का है। अवस्था का मध्य भाग (युवावस्था), दिन का मध्य भाग १० से २ बजे तक, रात्रि का मध्य भाग १० से २ बजे तक, भुक्त (अन्न के पचने) का मध्यकाल पित्त के प्रकोप होने का है। अवस्था का आदि भाग (बाल्यावस्था), दिन का प्रथम भाग ६ से १० बजे तक, रात्रि का प्रथम भाग ६ से १० बजे तक, भुक्त (अन्न के पचने) का आदिकाल कफ के प्रकोप का काल है।

तैर्भवेद्विषमस्तीक्ष्णो मन्दश्चाग्निः समैः समः॥८॥

दोषों का अग्नि पर प्रभाव–उक्त वात आदि दोषों के प्रभाव (वृद्धि) से अग्नि (जठराग्नि) भी दोषों के क्रम (वातदोष) से विषम, (पित्तदोष से) तीक्ष्ण और (कफदोष से) मन्द हो जाता है तथा इन तीनों के सम मात्रा में रहने पर अग्नि भी सम प्रमाण में रहता है।।८।।

वक्तव्य—अग्नि तथा पित्त के गुण-धर्म समान होते हैं, अतएव पित्तदोष की वृद्धि से अग्नि का तीक्ष्ण होना स्वाभाविक ही है। क्योंकि महर्षि चरक ने कहा है—'सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्'। (च.सू. ११४४) आशय स्पष्ट है। अग्नि का विशेष वर्णन अ.हृ.शा. ३।७४, अ.सं.सू. ११ तथा सू. २१ में देखें।

कोष्ठः क्रूरो मृदुर्मध्यो मध्यः स्यात्तैः समैरपि।

दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव—जठराग्नि की भाँति कोष्ठ भी वातदोष से क्रूर, पित्तदोष से मृदु एवं कफदोष से मध्यम रहता है और तीनों दोषों के सम रहने पर भी मध्यम रहता है।

वक्तव्य—कोष्ठ की क्रूरता आदि का वर्णन तथा उसके अनुरूप चिकित्सा का विधान अ.हृ.सू.अ. १८।३४ में देखें। कोष्ठ-परिचय–'स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च। हृदुण्डुकः फुप्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते'। (च.शा. ७।१२ तथा सु.चि. २।१२) अर्थात् आमाशय, पक्वाशय, अग्न्याशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, उण्डुक तथा फुप्फुस इन अवयवों की परिधि को आयुर्वेदशास्त्र में 'कोष्ठ' नाम से परिभाषित किया है। इस दृष्टि से मृदुकोष्ठ, क्रूरकोष्ठ तथा मध्यकोष्ठ नामक पुरुषों के भेदों का वर्णन भी मिलता है। यथा—'श्लेष्मोत्तरश्छर्दयति ह्यदुःखं विरिच्यते मन्दकफस्तु सम्यक्'।। (च.सि. ११९) अर्थ स्पष्ट है।

|

|||||

i

i