|

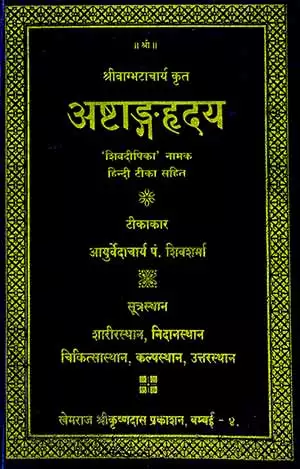

स्वास्थ्य-चिकित्सा >> अष्टांगहृदय अष्टांगहृदयवाग्भट

|

|

|||||||

आयुर्वेद के स्तम्भ ग्रंथ अष्टांगहृदय का पहला भाग

शुक्रार्तवस्थैर्जन्मादौ विषेणेव विषक्रिमेः॥९॥

तैश्च तिस्रः प्रकृतयो हीनमध्योत्तमाः पृथक्।

समधातुः समस्तासु श्रेष्ठा, निन्द्या द्विदोषजाः॥

दोषों से गर्भ-प्रकृति का वर्णन—गर्भाधान काल में माता-पिता के आर्तव तथा शुक्र में अधिकता से उपस्थित या वर्तमान उक्त तीनों (वात आदि) दोषों के अनुसार क्रमशः गर्भ की तीन प्रकृतियाँ बनती हैं। १. वातदोष की अधिकता से हीनप्रकृति, २. पित्तदोष की अधिकता से मध्यप्रकृति तथा ३. कफदोष की अधिकता से उत्तमप्रकृति बनती है; यही सबमें श्रेष्ठ मानी गयी है। जो प्रकृतियाँ दो-दो दोषों के मिश्रण से बनती हैं, वे निन्दनीय मानी जाती हैं और समधातुज प्रकृति सबमें श्रेष्ठ होती है।

शुक्र एवं आर्तव किंवा रजस् तथा वीर्य के मिश्रण से उत्पन्न गर्भ में वात आदि दोषों के गुण वैसे ही आ जाते हैं। जैसे विषक्रिमि में विष के गुण आ जाते हैं।।९-१०।।

वक्तव्य—सात प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन- १. वातप्रकृति हीन, २. पित्तप्रकृति मध्य, ३. कफप्रकृति उत्तम, ४. समधातुप्रकृति सबमें उत्तम। द्विदोषज प्रकृतियाँ-५. वातपित्तप्रकृति, ६. वातकफप्रकृति तथा ७. पित्तकफप्रकृति ये तीन निन्दित होती हैं। मनुष्यों की ही भाँति अन्य प्राणियों की प्रकृति माता-पिता के अनुरूप ही होती है। जैसे--जहरीले सर्प की सन्तान अपने माता-पिता के समान ही जहरीली होती है, यह मात्र एक उदाहरण है। चरक-विमानस्थान अध्याय ६ में इन प्रकृतियों का विस्तार से वर्णन है।

भगवान् धन्वन्तरि ने प्रकृति-वर्णन के सम्बन्ध में सुश्रुत को जो उपदेश दिया था, वह इस प्रकार है—'शुक्रशोणितसंयोगे यो भवेद् दोष उत्कटः। प्रकृतिर्जायते तेन ॥ (सु.शा. ४।६३) यह पद्यात्मक वाक्य श्रीवाग्भट द्वारा उक्त विषय का पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा है। इसी के आगे श्लोक ८० तक वात आदि प्रकृति वाले पुरुषों के स्वभाव आदि का वर्णन करने के बाद आगे सात्त्विक, राजस तथा तामस प्रकृतियों का भी वर्णन किया है। दोनों प्रकृतियों के वर्णन में मात्र इतना अन्तर है कि वातादि प्रकृतियाँ शारीरिक होती हैं और सात्त्विक आदि प्रकृतियाँ मानसिक होती हैं। इनका वर्णन सु.शा. ४१८१ से ९९ तक में है।

जहाँ एक ही माता-पित्ता की चार सन्तानें भिन्न-भिन्न प्रकृति की देखी जाती हैं, वहाँ गर्भाधान काल में दोषों का तर-तम भाव ही कारण होता है। कुछ कारण और भी होते हैं, जैसे—माता के दोहद का प्रभाव। देखें-सु.शा. ३।१९ से २८ तक।

तत्र रूक्षो लघुः शीतः खरः सूक्ष्मश्चलोऽनिलः।

वातदोष के गुण—यह रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म तथा चल (सदा गतिशील) होता है।

वक्तव्य—यहाँ जो वात का गुण 'शीत' कहा गया है, इसका विवेचन प्रस्तुत है। शरीर स्थित वातदोष अथवा प्रतिक्षण बहने वाला वायु जाड़ा में शीतल और गर्मियों में गरम प्रतीत होता है, अतः यह जैसे मौसम में होता है वैसा ही इसका स्पर्श होता है। वास्तव में यह वायु 'अनुष्णाशीत' है अर्थात् न यह गरम है और न शीतल है। शास्त्र में इसे 'योगवाही' कहा गया है। ऐसे कुछ पुरुष भी होते हैं जिनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता। जैसे—'गंगा गये गंगादास, जमुना गये जमुनादास', अस्तु।

'योगवाही परं वायुः संयोगादुभयार्थकृत्।

दाहकृत्तेजसा युक्तः शीतकृत्सोमसंश्रयात्'। (च.चि. ३।३८) तथा

पवने योगवाहित्वाच्छीतं श्लेष्मयुते भवेत्। दाहः पित्तयुते'। इति। (अ.हृ.नि. २।४८)

पित्तं सस्नेहतीक्ष्णोष्णं लघु विस्रं सरं द्रवम् ॥११॥

पित्तदोष के गुण—यह कुछ स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्र (आम गन्ध वाला), सर तथा द्रव होता है।॥११॥

वक्तव्य—जब वमन के साथ पित्तदोष हरा-पीला रंग का निकलता है तब उसे सूंघने पर इसकी 'विस्र' गन्ध का ज्ञान होता है। यह एक प्रकार की अप्रिय गन्ध होती है। यहाँ 'सस्नेह' का अर्थ है–थोड़ा 'स्नेहयुक्त होना। देखें—'सस्नेहा गुडशर्करा'। (च.सू. २७।२४१)

स्निग्धः शीतो गुरुर्मन्दः श्लक्ष्णो मृत्स्नः स्थिरः कफः।

कफदोष के गुण—स्निग्ध, शीत, गुरु, मन्द, श्लक्ष्ण, मृत्स्न तथा स्थिर होता है।

वक्तव्य—'मृत्स्न' शब्द से यहाँ जो टीकाकारों ने 'पिच्छिला' अर्थ लिया है, उसका कारण यह है—वास्तव में 'मृत्स्न' का अर्थ मिट्टी होता है और मिट्टी दो प्रकार की होती है—१. चिकनी, जिससे लिपायी-पोतायी होती है अथवा जिससे घड़े आदि पात्र बनते हैं और २. बलुही मिट्टी होती है। इस प्रकार यहाँ तक वात आदि दोषों में रहने वाले गुणों का वर्णन कर दिया गया है, क्योंकि गुण गुणी (अपने आधार) में रहते हैं। अतएव वात आदि दोषों का ग्रहण चिकित्सा आदि अवसरों पर उनके गुणों को देखकर किया जा सकता है।

संसर्गः सन्निपातश्च तद्वित्रिक्षयकोपतः॥१२॥

संसर्ग तथा सन्निपात की परिभाषा—आयुर्वेदीय परिभाषा के अनुसार किन्हीं दो-दो दोषों के एक साथ क्षय या वृद्धि होने का नाम 'संसर्ग' है और तीनों दोषों का एक साथ क्षय अथवा वृद्धि होने का नाम सन्निपात है।।१२।।

वक्तव्य—इस विषय का विस्तृत वर्णन अष्टांगहृदय-सूत्रस्थान के 'दोषभेदीय' नामक १२वें अध्याय में किया गया है। चरकसंहिता-सूत्रस्थान के १२वें अध्याय में इन वातादि दोषों के रहस्य को जानने के लिए विभिन्न प्रदेशों से आये हुए तत्कालीन महर्षियों (विद्वानों) की एक सम्भाषापरिषद् हुई थी, जिसमें इनके गुण-धर्मों के सम्बन्ध में विचार हुआ था। उसमें यह भी विचार किया गया था कि इन तीनों दोषों में वातदोष प्रधान है, शेष दो दोष पंगु हैं। आप भी इसका परिशीलन करें। यहाँ जो दोषों की क्षय-वृद्धि का वर्णन किया है, इससे चिकित्साकाल में चिकित्सक क्षीण दोषों को बढ़ाने का और बढ़े हुए दोषों को सम करने का प्रयास करता है; यही चिकित्सा है, क्योंकि दोषों का सम होना ही उत्तम स्वास्थ्य का लक्षण है।

रसासृङ्मासमेदोऽस्थिमज्जशुक्राणि धातवः। सप्त दूष्याः—

धातुओं का वर्णन-आयुर्वेदशास्त्र में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र ये सात धातु' कहे जाते हैं और जब ये वात आदि दोषों द्वारा दूषित किये जाते हैं, तो इन्हें 'दूष्य' कहते हैं।

मला मूत्रशकृत्स्वेदादयोऽपि च ॥१३॥

मलों का वर्णन-मूत्र, पुरीष तथा स्वेद (पसीना) आदि मल कहे जाते हैं।। १३।।

वक्तव्य—भगवान् धन्वन्तरि की मान्यता है— 'दोषधातुमलमूलं हि शरीरम्'। (सु.सू. १५।३) अर्थात् वात आदि तीनों दोष, रस-रक्त आदि सातों धातु तथा मूत्र आदि शरीर के मल ही शरीर के मूल हैं अथवा यों समझिये कि यह शरीर दोष, धातु, मल मय है; ये ही इसके तत्त्व हैं। आगे वे पुनः इसी सम्बन्ध में कहते हैं—'त एते शरीरधारणाद् धातव इत्युच्यन्ते'। (सु.सू. १४।२०) अर्थात् ये रस, रक्त आदि शरीर को धारण करने से धातु कहे जाते हैं। 'धातु' शब्द 'डुधाञ् धारणपोषणयोः' धातु से निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है-जो द्रव्य शरीर का धारण एवं पोषण करते हैं, उन्हें 'धातु' कहते हैं। यही कारण है कि सम अवस्था में स्थित 'वात' आदि दोषों को भी धातु कहा जाता है। जो शरीर को दूषित करते हैं, उन्हें 'दोष' कहा जाता है। शास्त्रकार दोष शब्द की व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं—'दूषयन्ति दूष्यन्ति वा दोषाः'। जो दूसरों को दूषित करते हैं अथवा स्वयं दूषित होते हैं, वे दोष कहे जाते हैं और जो दूषित होते हैं, वे दूष्य कहे जाते हैं। महर्षि पुनर्वसु के अनुसार वात आदि दोष ही रस-रक्त आदि धातुओं को दूषित करते हैं। यथा—'तत्र त्रयः शरीरदोषा वातपित्तश्लेष्माणः, ते शरीरं दूषयन्ति'। (च.शा. ४१३४) वात आदि दोष भी शास्त्रनिर्देश-विरुद्ध आहार-विहार के सेवन करने से ही दूषित होते हैं।

मल-मूत्र आदि जो मल कहे गये हैं, वे भी दूष्य कहे जाते हैं। आगे चलकर वाग्भट ने अ.हृ.शा. ३।६३ में रस आदि धातुओं के मलों का इस प्रकार वर्णन किया है। यथा—१. रस का मल-कफ, २. रक्त का-पित्त, ३. कान, नाक आदि छिद्रों में जो मल होता है, वह मांस का मल है। ४. मेदस् का-स्वेद (पसीना), क्योंकि मेदस्वी पुरुष के पसीने से मेदस् की जैसी दुर्गन्ध आती है। ५. अस्थियों के मल-नख तथा रोम, क्योंकि अस्थिसार पुरुष के शरीर में रोम-केश खूब होते हैं। ६. मज्जा का मल त्वचागत स्नेह तथा नेत्र एवं मल का स्नेह है। मज्जासार पुरुष का शरीर चिकना रहता है और जिसके शरीर में मज्जा की कमी रहती है, उसकी त्वचा रूखी होती है तथा ७. शुक्र का मल है—ओजस्।

वृद्धिः समानैः सर्वेषां विपरीतैर्विपर्ययः।

दोष-धातु-मलों की वृद्धि एवं क्षय—शरीर से सम्बन्धित उक्त वात आदि दोषों, रस आदि धातुओं तथा मलों के समान गुण-धर्म वाले पदार्थों का सेवन करने से उन-उन की वृद्धि होती है और उन-उन के विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन करने से उनका क्षय होता है।

वक्तव्य—उक्त पद्य अ.सं.सू. १।३२ में अविकल रूप से प्राप्त है। भगवान् पुनर्वसु ने इस आशय को पुष्ट करने वाला गद्य इस प्रकार दिया है—

धातवः पुनः शारीराः समानगुणैः समानगुणभूयिष्ठैर्वाऽ-

प्याहारविकारैरभ्यस्यमानैर्वृद्धिं प्राप्नुवन्ति

ह्रासं तु विपरीतगुणैर्विपरीतगुणभूयिष्ठैर्वाऽप्याहारैरभ्यस्यमानैः।(च.शा. ६।९)

अर्थात् शरीरस्थित धातु (दोष, धातु एवं मल) समान गुण वाले या अधिकांश समान गुणों वाले आहार के निमित्त बने विविध प्रकार के पदार्थों के सेवन से बढ़ने लगते हैं और उनके विपरीत गुण वाले या अधिकांश विपरीत गुण वाले पदार्थों के सेवन करते रहने से क्षीण होने लगते हैं। इसी बात को महर्षि पुनर्वसु ने—

सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्। ह्रासहेतुर्विशेषश्च'। (च.सू. १।४४) में भी कहा है। दूसरे आचार्यों ने भी इस प्रत्यक्ष सत्य को स्वीकारा है।

दोष, धातु, मलों का उचित प्रकार का बढ़ना तथा क्षीण होना स्वास्थ्य-वृद्धि में कारण होता है। अनुचित प्रकार से होने वाला वृद्धि-क्षय रोगोत्पत्ति का कारण हो जाता है। महर्षि सुश्रुत ने सूत्रस्थान के १५वें अध्याय में इसका विस्तृत वर्णन किया है। सारांश यह है कि समान गुण-कर्म वाले पदार्थों से सभी समान भावों (दोष-धातु-मलों) की वृद्धि होती है और असमान गुण-कर्म वाले पदार्थों से उन-उन भावों का क्षय हो जाता है। यही क्रम इनकी चिकित्सा का भी है—बढ़े हुए दोष-धातु-मलों को घटाकर सम करना और घटे हुए को बढ़ाकर सम अवस्था में ले आना।

रसाः स्वादुम्ललवणतिक्तोषणकषायकाः॥१४॥

षड् द्रव्यमाश्रितास्ते च यथापूर्वं बलावहाः।

रसों का वर्णन—आयुर्वेदशास्त्र में रसों की संख्या छः है—१. स्वादु (मीठा), २. अम्ल (खट्टा), ३. लवण (नमकीन), ४. तिक्त (नीम तथा चिरायता आदि), ५. ऊषण (कटु-कालीमिर्च आदि) तथा ६. कषाय (कसैला-हरीतकी आदि)। ये सभी रस भिन्न-भिन्न द्रव्यों में पाये जाते हैं। ये रस अन्त की ओर से आगे की ओर को बलवर्धक होते हैं अर्थात् मधुर रस सबसे अधिक बलवर्धक होता है और इसके बाद सभी रस उत्तरोत्तर बलनाशक होते हैं।॥१४॥

वक्तव्य—रसना (जीभ) के द्वारा जिसका रसास्वादन किया जाता है अथवा जो रसना का विषय है, उसे 'रस' कहते हैं। अतएव चरक ने कहा है—'रसनाऽर्थो रसः' (च.सू. १।६४) तथा 'रसो निपाते द्रव्याणाम्'। (च.सू. २६।६६) अर्थात् किसी द्रव्य का जब जीभ से सम्बन्ध होता है तब उसके रस की प्रतीति होती है कि यह मीठा, खट्टा आदि कैसा रस है? रसों के विशेष परिचय के लिए देखें—अ.हृ.सू. अध्याय १० सम्पूर्ण।

तत्राद्या मारुतं घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफम्॥१५॥

कषायतिक्तमधुराः पित्तमन्ये तु कुर्वते।

रसों का वात आदि पर प्रभाव-उनमें प्रथम तीन (मधुर, अम्ल, लवण) रस वातदोष को नष्ट करते हैं, तिक्त, कटु, कषाय कफदोष को नष्ट करते हैं और कषाय, तिक्त, मधुर रस पित्त को नष्ट करते हैं। इससे विपरीत रस वात, पित्त, कफ दोषों को बढ़ाते हैं।। १५।।

वक्तव्य—रसों का वात आदि पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा भगवान् पुनर्वसु ने इस प्रकार की है—

तत्र दोषमेकैकं त्रयस्त्रयो रसा जनयन्ति, त्रयस्त्रयश्चोपशमयन्ति।

तद्यथा—कटुतिक्त-कषाया वातं जनयन्ति, मधुराम्ललवणास्त्वेनं' शमयन्ति;

कट्वाललवणा: पित्तं जनयन्ति, मधुरतिक्त-कषायास्त्वेनच्छमयन्ति;

मधुरामललवणाः श्लेष्माणं जनयन्ति, कटुतिक्तकषायास्त्वेनं शमयन्ति'। (च.वि. ११६)

अर्थात् तीन-तीन रस एक-एक दोष को पैदा करते हैं और तीन-तीन ही रस एक-एक दोष को शान्त करते हैं। यथा—कटु, तिक्त, कषाय रस वातदोष को उत्पन्न करते हैं; मधुर, अम्ल, लवण रस इसे शान्त करते हैं। कटु, अम्ल, लवण रस पित्तदोष को उत्पन्न करते हैं; मधुर, तिक्त, कषाय रस इसे शान्त करते हैं। कटु, अम्ल, लवण रस कफ को उत्पन्न करते हैं और कटु, तिक्त, कषाय रस इसे शान्त करते हैं। यही अभिप्राय महर्षि वाग्भट का भी है।

|

|||||

i

i