|

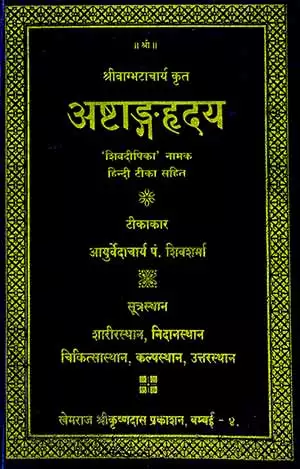

स्वास्थ्य-चिकित्सा >> अष्टांगहृदय अष्टांगहृदयवाग्भट

|

|

|||||||

आयुर्वेद के स्तम्भ ग्रंथ अष्टांगहृदय का पहला भाग

चतुर्थोऽध्यायः

अथातो रोगानुत्पादनीयाध्यायं व्याख्यास्यामः।

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब यहाँ से रोगानुत्पादनीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। इस विषय में आत्रेय आदि महर्षियों ने इस प्रकार कहा था।

उपक्रम—जिस प्रकार का आचरण (आहार-विहार आदि ) करने से रोगों की उत्पत्ति न हो अथवा जिस अध्याय में कहे जाने वाला विषय रोगों की उत्पत्ति को रोकने के लिए हितकारक हो, उसका नाम है— रोगानुत्पादनीय' अध्याय। चरक में उक्त आशय से कहे गये अध्याय का नाम है—'नवेगान्धारणीय' । (च.सू. ७) इस विषय को श्रीवाग्भट ने इस प्रकार कहा है—'न वेगितोऽन्यकार्यः स्यान्नाजित्वा साध्यमामयम्'। (अ.हृ.सू. २।१९) अर्थात् मल-मूत्र आदि के वेग के उत्पन्न हो जाने पर दूसरा कोई कार्य न करे, सबसे पहले उस उत्पन्न वेग का परित्याग करे आदि। सुश्रुत ने अपानवायु, मल-मूत्र, जृम्भा, अश्रु, छींक, उद्गार ( डकार ), वमन, इन्द्रिय (शुक्र) के तथा भूख, प्यास, श्वास एवं निद्रा के वेगों को रोकने से उदावर्त (गैस्ट्रिक/Gastric) रोग हो जाता है, ऐसा कहा है। देखें—सु.उ. ५५।४-५ ।

संक्षिप्त सन्दर्भ-संकेत—च.सू. ७; च.वि. २६; सु.उ. ५५ तथा अ.सं.सू. ५ में देखें।

वेगान्न धारयेद्वातविण्मूत्रक्षवतृक्षुधाम्।

निद्राकासश्रमश्वासजृम्भाश्रुच्छदिरेतसाम्॥१॥

वेगों को न रोकने का निर्देश—अपानवायु, मल-मूत्र, छींक, प्यास, भूख, निद्रा, कास, श्रमजनित श्वास, जृम्भा ( सँभाई), आँसू, छर्दि ( वमन ) तथा शुक्र के वेगों को नहीं रोकना चाहिए॥१॥

वक्तव्य—इसी विषय को सुश्रुत ने भी उत्तरतन्त्र ५५।४-५ में कहा है। वास्तव में तेजी से जिसका प्रवाह हो उसे वेग कहते हैं। जैसे नदी के वेग को रोकने पर पानी उछल कर ऊपर की ओर को जाने लगता है, ठीक उसी प्रकार इन वेगों की भी स्थिति होती है; फलतः 'उदावर्त' रोग की उत्पत्ति हो जाती है। उदावर्त का अर्थ होता है—उलटा घुमाव। जो वेग जिधर से निकलना चाहता है अथवा जो वेग जिस मार्ग से निकलता है, उधर रुकावट कर देने से वह उसके विपरीत किसी अन्य मार्ग से निकल जाता ही है। यदि किसी कारण नहीं निकल सका तो उससे अनेक प्रकार की हानियाँ हो सकती हैं, अतएव कहा गया है—'वेगान् न धारयेत्'।

अधोवातस्य रोधेन गुल्मोदावर्तरुक्क्लमाः। वातमूत्रशकृत्सङ्गदृष्टयग्निवधहृद्दाः॥२॥

अपानवायु के रोकने से हानि–इसके वेग को रोकने से गुल्म, उदावर्त, उदरशूल तथा क्लम (सुस्ती )—ये रोग हो सकते हैं। अपानवायु, मूत्र तथा पुरीष की प्रवृत्ति में रुकावट आ सकती है। नेत्ररोग, अग्निवध (मन्दाग्नि ) एवं हृद्रोग ( हृदय का जकड़ जाना) हो सकता है।॥२॥

वक्तव्य-कुछ संस्करणों में उक्त श्लोक के बाद एक पद्य और इस प्रकार का देखा जाता है—'स्नेहस्वेदविधिस्तत्र वर्तयो भोजनानि च। पानानि बस्तयश्चैव शस्तं वातानुलोमनम्' ।। अर्थ स्पष्ट है।

यही चिकित्सा-विषय अगले पद्यों में भी प्राप्त है। अतएव ऐसा लगता है कि निर्णयसागरीय इस प्रति में उक्त श्लोक को स्थान नहीं दिया होगा। आगे देखें इसी प्रकरण के श्लोक ६-७।

शकृतः पिण्डिकोद्वेष्टप्रतिश्यायशिरोरुजः।

ऊर्ध्ववायुः परीकर्ता हृदयस्योपरोधनम् ॥३॥

मुखेन विट्प्रवृत्तिश्च पूर्वोक्ताश्चामयाः स्मृताः।

मलवेगरोधज रोग—पुरीष के वेग को रोकने से पिण्डलियों में ऐंठन, प्रतिश्याय, सिर में पीड़ा का होना, उद्गार ( डकारों का आना), परिकर्तिका (गुदबलियों में कैंची से काटने की-सी पीड़ा), हृदय की गति में रुकावट का आना तथा मुख से मल का निकलना आदि लक्षण होते हैं और ऊपर श्लोक दो में कहे गये रोग भी हो जाते हैं।।३।।

अङ्गभङ्गाश्मरीबस्तिमेढ़वङ्क्षणवेदनाः ॥४॥

मूत्रस्य रोधात्पूर्वे च प्रायो रोगाः-

मूत्रवेगरोधज रोग—मूत्र के वेग को रोकने से अंग-अंग में टूटने की-सी पीड़ा, अश्मरी (पथरी) रोग का होना, मूत्राशय में, मूत्रमार्ग में, वंक्षणों ( कूल्हों ) में, मूत्रवह स्रोतस् में, गवीनियों एवं वृक्कों (गुर्दो) में पीड़ा का होना तथा अपानवायु एवं पुरीष के वेग को रोकने से पैदा होने वाले रोगों की भी उत्पत्ति हो सकती है।॥४॥

-तदौषधम् । वर्त्यभ्यङ्गावगाहाश्च स्वेदनं बस्तिकर्म च॥५॥

उक्त रोगों की चिकित्सा–पुरीष के वेग को रोकने के कारण पैदा हुए रोगों में उनकी चिकित्सा का निर्देश किया जा रहा है—गुदमार्ग में मलप्रवर्तिनी वर्ति का प्रयोग करें, ऊदर के ऊपर अभ्यंग ( उबटन ) करायें, द्रोणी अवगाहन करें या करायें और स्वेदन तथा बस्तिकर्म करायें॥५॥

अन्नपानं च विड्भेदि विड्रोधोत्थेषु यक्ष्मसु।

चिकित्सा-भेद-मल के वेग को रोकने से उत्पन्न रोगों में जिनसे मल स्वयं निकले, ऐसे भक्ष्य तथा पेय पदार्थ दें।

मूत्रजेषु तु पाने च प्राग्भक्तं शस्यते घृतम्॥६॥

जीर्णान्तिकं चोत्तमया मात्रया योजनाद्वयम् ।

अवपीडकमेतच्च संज्ञितं-

मूत्रवेगरोधज रोग-चिकित्सा-मूत्र के वेग को रोकने से उत्पन्न रोगों मे 'अवपीडक घृत' का सेवन करे अर्थात् भोजन करने के पहले और भोजन के पच जाने पर उत्तम मात्रा में घृतपान करे। इस प्रकार दो बार सेवन किये गये घृतपान को अवपीडक' कहते हैं।।६।।

-धारणात्पुनः ।।७॥

उद्गारस्यारुचिः कम्पो विबन्धो हृदयोरसोः।

आध्मानकासहिध्माश्च हिध्मावत्तत्र भेषजम् ॥८॥

उद्गारवेगरोधज रोग-चिकित्सा—उद्गार ( डकार ) के वेग को रोकने के कारण अरुचि ( भोजन के प्रति इच्छा का न होना), शरीर में कैंपकपी का होना, हृदय एवं फुप्फुस की गति में रुकावट, अफरा, हिक्का ( हिचकी) की उत्पत्ति हो सकती है। इस स्थिति में हिक्कारोग के समान इनकी चिकित्सा करनी चाहिए।।७-८॥

वक्तव्य-पाठक ध्यान दें, इस अध्याय के प्रथम श्लोक में 'किन-किन वेगों को नहीं रोकना चाहिए' का जो निर्देश किया है, उसमें 'उद्गार वेग' की चर्चा नहीं की गयी है, किन्तु चिकित्सा में उसका उल्लेख किया है। इसके विपरीत महर्षि पुनर्वसु ने अपनी संहिता में उद्गार के वेग को न रोकने की भी चर्चा की है और आगे चलकर चिकित्सा-निर्देश भी किया है। देखें—च.सू. ७।४ और च.सू. ७।१८।

महर्षि वाग्भट ने चिकित्सासूत्र की तो प्रायः भाषा भी वैसी ही प्रयुक्त की है। उपर्युक्त अन्य रोगों की जो चिकित्सा ऊपर कही गयी है, उसके अतिरिक्त भी शास्त्रोक्त तथा समयोचित चिकित्सा पर भी चिकित्सक को ध्यान देना चाहिए।

शिरोऽर्तीन्द्रियदौर्बल्यमन्यास्तम्भार्दितं क्षुतेः।

छींक के वेग को रोकने से हानि छींक के वेग को रोकने के कारण सिर में पीड़ा, कान आदि ज्ञानेन्द्रियों में दुर्बलता, मन्यास्तम्भ, अर्दित (मुखप्रदेश का लकवा)—ये विकार उत्पन्न हो जाते हैं।

तीक्ष्णधूमाञ्जनाघ्राणनावनार्कविलोकनैः ॥ ९ ॥

प्रवर्तयेत्क्षुति सक्तां स्नेहस्वेदौ च शीलयेत् ।

छिक्कावेगनिरोधज रोग-चिकित्सा–छींक के वेग को रोकने से उत्पन्न हुए रोगों की चिकित्सा तीक्ष्ण द्रव्यों के धूमपान से, तीक्ष्ण द्रव्यों द्वारा बनाये गये अंजन से, तीक्ष्ण द्रव्यों की नस्य से, सूर्य की ओर देखने से पुनः छींक के आ जाने से, स्नेहन तथा स्वेदन से करें॥९॥

शोषाङ्गसादबाधिर्यसम्मोहभ्रमहृद्दाः॥१०॥

तृष्णाया निग्रहात्तत्र शीतः सर्वो विधिर्हितः।

तृषावेगनिरोधज रोग-चिकित्सा-तृष्णा (प्यास ) के वेग को रोकने से अर्थात् जब प्यास लगे उस समय पानी न पीने से या पानी न मिल पाने से, मुखशोष ( मुख का सूखना), शरीर में शिथिलता, बधिरता, मोह (बेहोशी ), भ्रम (चक्करों का आना ) तथा हृदयरोग की उत्पत्ति हो सकती है।

चिकित्सा—इस स्थिति में सभी प्रकार के आहार-विहार तथा औषध में शीतचिकित्सा करजी चाहिए।॥१०॥

वक्तव्य-'शीतः सर्वो विधिः हितः'—यहाँ यह चिकित्सासूत्र हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहा है—'स्वयोनिवर्धन' (सु.सू. १५।२९-३०) अर्थात् तृष्णानिरोध से जलधातु की शरीर में कमी हुई और शीतल उपचार करने से उसकी पूर्ति होगी। अतः शीतल जल की कमी से होने वाले रोगों की चिकित्सा 'स्वयोनिवर्धन' ही होगी।

अङ्गभङ्गारुचिग्लानिकार्यशूलभ्रमाः क्षुधः॥११॥

तत्र योज्यं लघु स्निग्धमुष्णमल्पं च भोजनम्।

क्षुधावेगनिरोधज रोग-चिकित्सा-भूख के वेग को रोकने अर्थात् भूख लगने पर भोजन करने अथवा न मिल पाने से शरीर में टूटने की-सी पीड़ा, अरुचि ( फिर खाने की इच्छा का न होना अथवा स्वाद न लगना), ग्लानि ( हर्षक्षय), कृशता का अनुभव होना, शूल तथा चक्कर-सा आना—ये लक्षण होते हैं।

चिकित्सा—इस स्थिति में हलका स्निग्ध (घृतयुक्त या छौंका हुआ आदि), गरम थोड़ा रुचिकर भोजन देना चाहिए।।११।।

निद्राया मोहमूर्धाक्षिगौरवालस्यजृम्भिकाः॥१२॥

अङ्गमर्दश्च, तत्रेष्टः स्वप्नः संवाहनानि च ।

निद्रावेगनिरोधज रोग-निद्रा के वेग को रोकने के कारण मोह (बेहोशी), सिर तथा आँखों में भारीपन, आलस्य, जृम्भा ( अँभाई ) तथा अंगों में मसल देने की-सी पीड़ा होती है।

चिकित्सा—इस प्रकार के रोगी को भरपूर सोने दे और नींद आने के पहले तक उसके हाथ-पैर तथा सिर को दबाना चाहिए, जिसे 'चम्पी' कहते हैं।।१२।।

वक्तव्य-नींद के वेग को रोकना या भरपूर निद्रा में किसी को जगाना—दोनों ही कार्य अनुचित हैं। इसके पूर्वपक्ष को आयुर्वेदीय दृष्टि से कह दिया है, अब उत्तरपक्ष के बारे में नीतिज्ञ चाणक्य का दृष्टिकोण प्रस्तुत है। यह भी स्वस्थ रहने की दृष्टि से अनुकरणीय है। ये सात यदि सोये भी हों तो इन्हें समय पर अवश्य जगा देना चाहिए-

'विद्यार्थी सेवकः पान्थः क्षुधार्तो भयकातरः ।

भाण्डारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान् प्रबोधयेत्' । चा.नीति. ९।६)

इन सातों को सोये में कभी नहीं जगाना चाहिए-

'अहिं नृपञ्च शार्दूल किटिञ्च बालकं तथा।

परश्वानञ्च मूर्खञ्च सप्त सुप्तान् न बोधयेत्' ।। (चा.नीति. ९।७)

कासस्य रोधात्तवृद्धिः श्वासारुचिहृदामयाः॥१३॥

शोषो हिध्मा च, कार्योऽत्र कासहा सुतरां विधिः।

कासवेगनिरोधज रोग-चिकित्सा-कास के वेग को रोकने से कासरोग की वृद्धि, श्वासरोग, अरुचि, हृद्रोग, शोष (राजयक्ष्मा), हिध्मा ( हिक्का) आदि रोगों की उत्पत्ति हो सकती है।

चिकित्सा—इसमें कासरोगनाशक चिकित्सा-विधि का प्रयोग करना चाहिए ।। १३ ।।

गुल्महृद्रोगसम्मोहाः श्रमश्वासाद्विधारितात् ॥१४॥

हितं विश्रमणं तत्र वातघ्नश्च क्रियाक्रमः।

श्रमश्वासवेगनिरोधज रोग-चिकित्सा–श्रम के कारण उत्पन्न बढ़ी हुई श्वास की गति के वेग को रोकने से गुल्मरोग, हृदय सम्बन्धी रोग तथा मूर्छारोग हो जाते हैं।

चिकित्सा—इस कारण से उत्पन्न उक्त रोगों में विश्राम करना चाहिए तथा वातनाशक अभ्यंग आदि उपचार करने चाहिए॥१४॥

-श्वास शब्द का प्रयोग श्वास प्रश्वास नामक साधारण दैनिक क्रम वाले श्वासरोग में तथा श्रमज श्वास में प्रयुक्त होता है। श्रमजनित श्वास के वेग को रोकने का यहाँ निषेध किया है। योग के आठ अंगों में से एक 'प्राणायाम' है। इस विधि द्वारा श्वास-प्रश्वास की गति का नियमन करना तो उत्तम कार्य है।

जृम्भायाः क्षववद्रोगाः, सर्वश्चानिलजिद्विधिः ॥१५॥

जृम्भा वेगनिरोधज रोग-चिकित्सा–जंभाई के वेग को रोकने के कारण वे सब रोग हो सकते हैं, जिनका वर्णन इसी अध्याय के नौवें श्लोक के पूर्वार्द्ध में किया गया है। (यथा—सिर में पीड़ा, कान आदि ज्ञानेन्द्रियों में कमजोरी, मन्यास्तम्भ, अर्दित रोग।)

चिकित्सा—इन सभी रोगों की वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए।।१५।।

पीनसाक्षिशिरोहृद्रुङ्मन्यास्तम्भारुचिभ्रमाः।

सगुल्मा बाष्पतस्तत्र स्वप्नो मद्यं प्रियाः कथाः॥

अश्रुवेगनिरोधज रोग-चिकित्सा–आँसुओं के वेग को रोकने के कारण पीनस ( प्रतिश्याय), नेत्ररोग, शिरोरोग, हृदयरोग, मन्यास्तम्भ, अरुचि, चक्करों का आना तथा गुल्मरोग की उत्पत्ति हो जाती है।

चिकित्सा–उक्त रोग या रोगों के हो जाने पर शयन करना, मद्य (आसव, अरिष्ट, सीधु या ब्राण्डी ) आदि का सेवन, मनोहर कथाएँ सुनाना तथा समझाने-बुझाने वाली बातें हितकर होती हैं।। १६ ।।

वक्तव्य—आँसुओं का वेग मित्र से मिलन या बिछोह के समय अथवा पति-पत्नी, पुत्र आदि की मृत्यु हो जाने पर होता है। ऐसे अवसरों पर अश्रुप्रवाह हो जाना अच्छा होता है, इससे अश्रुनिरोधज रोग नहीं होते। ऐसी स्थिति में मित्रमण्डली के आश्वासनपूर्ण कथा-वार्ता तथा पौराणिक कथाएँ भी सान्त्वना देती हैं।

विसर्पकोठकुष्ठाक्षिकण्डूपाण्ड्वामयज्वराः। सकासश्वासहृल्लासव्यङ्गश्वयथवो वमेः॥१७॥

छर्दिवेगनिरोधज रोग–छर्दि के वेग को रोकने के कारण विसर्परोग, कोठ (चकत्ते पड़ जाना ), कुष्ठरोग, नेत्ररोग, कण्डू ( खुजली ), पाण्डुरोग, ज्वर, कास, श्वास, जी मिचलाना, व्यंग तथा शोथरोग हो जाते हैं।। १७॥

गण्डूषधूमानाहारा रूक्षं भुक्त्वा तदुद्वमः।

व्यायामः सुतिरस्रस्य शस्तं चात्र विरेचनम् ॥१८॥

सक्षारलवणं तैलमभ्यङ्गार्थं च शस्यते।

छर्दिवेगनिरोधज रोग-चिकित्सा–छर्दि के वेग को रोकने के कारण उत्पन्न रोगों की चिकित्सा- गण्डूषधारण, धूमपान, उपवास, रूक्ष अन्नों का सेवन, भोजन करके तत्काल वमन करा देना, व्यायाम करना, विसर्प आदि में रक्तस्रावण करायें, विरेचन करायें तथा क्षार एवं नमक युक्त तेल की मालिश करायें।।१८।।

शुक्रात्तत्स्रवणं गुह्यवेदनाश्वयथुज्वराः॥१९॥

हृव्यथामूत्रसङ्गाङ्गभङ्गवृद्धयश्मषण्ढताः ।

शुक्र के वेग को रोकने के कारण उत्पन्न रोग-मूत्र के साथ शुक्र का निकलना, गुह्य अंग (लिंग, भग आदि ) में पीड़ा, शोथ (सूजन हो जाना), ज्वर, हृदय में पीड़ा, मूत्र की प्रवृत्ति में रुकावट, अंगों में टूटने की-सी पीड़ा का होना अथवा अँगड़ाइयों का आना, अण्डवृद्धि, अश्मरी तथा नपुंसकता- ये रोग हो जाते हैं।। १९॥

वक्तव्य-शुक्रनिरोधज रोगों में 'ज्वर' का भी उल्लेख किया है। आप ध्यान दें—कामज्वर के लक्षणों पर और इस बात को भी न भूलें कि शुक्र नर-नारी दोनों में होता है। देखें—'यदा नार्यावुपेयातां वृषस्यन्त्यौ कथञ्चन। मुञ्चतः शुक्रमन्योऽन्यमनस्थिस्तत्र जायते' ।। (सु.शा. २।४७ ) अतः शुक्रनिरोधज रोग नर-नारी दोनों में होते हैं।

ताम्रचूडसुराशालिबस्त्यभ्यङ्गावगाहनम् ॥२०॥

बस्तिशुद्धिकरैः सिद्धं भजेत्क्षीरं प्रियाः स्त्रियः।

शुक्र के वेग को रोकने के कारण उत्पन्न रोगों की चिकित्सा—मुर्गा का मांस, सुरा (उत्तम कोटि का मद्य), शालिधान्य, उत्तरबस्ति, अभ्यंग ( मालिश), अवगाहन (द्रोणीअवगाहन ), बस्तिशोधक अर्थात् मूत्रप्रवर्तक गोखरू आदि से पकाये गये दूध का तथा प्रिय स्त्रियों का सेवन करें।।२०।।

वक्तव्य—'प्रियाः स्त्रियः' शब्द के प्रयोग से ऐसा लगता है कि शुक्र धातु केवल पुरुषों में होता है, स्त्रियों में नहीं। यदि ऐसा स्वीकार कर लेंगे तो ऊपर के वक्तव्य में कहा गया सुश्रुत का वाक्य अमान्य हो जायेगा। अतः वाग्भट के वाक्य को समर्थन देते हुए कहा जा रहा है—प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति' ।

इस दृष्टि से पुरुष को स्त्री की और स्त्री को पुरुष की आवश्यकता होती ही है। क्योंकि ‘कामकौतुक' युगल ( मिथुन ) का धर्म है। अथवा कहिए-मिथुन ( जोड़े) का धर्म ही मैथुन है। अतएव महर्षि चरक ने 'प्रियाः स्त्रियः' वाक्य का प्रयोग न करके कहा है—'शस्तं मैथुनमेव च'। (च.सू. ७।११०)

तृट्शूलार्तं त्यजेत् क्षीणं विड्वमं वेगरोधिनम्॥२१॥

वेगरोधी के असाध्य लक्षण—जो वेगों को रोकने से रोगी हो गया हो, यदि वह प्यास एवं शूल से पीड़ित हो, क्षीण (कृश ) हो गया हो तथा पुरीष का वमन कर रहा हो तो उसकी चिकित्सा न करे, वह असाध्य होता है।। २१ ।।

रोगाः सर्वेऽपि जायन्ते वेगोदीरणधारणैः।

वायु (अपानवायु), मल-मूत्र आदि के उत्पन्न न हुए वेगों को प्रयत्नपूर्वक उभाड़ देने से और स्वभावतः उत्पन्न इनके वेगों के धारण करने (रोक देने ) से ( इनसे सम्बन्धित रोग जो इस प्रकरण में श्रीवाग्भट ने कहे हैं तथा इससे पहले के तन्त्रकारों ने कहे हैं) वे सभी रोग हो जाते हैं।

निर्दिष्टं साधनं तत्र भूयिष्ठं ये तु तान् प्रति ॥२२॥

ततश्चानेकधा प्रायः पवनो यत्प्रकुप्यति।

अन्नपानौषधं तस्य युजीतातोऽनुलोमनम् ।। २३॥

सामान्य चिकित्सा–वेगों को रोकने के कारण जो रोग होते हैं, उनकी चिकित्सा का वर्णन इसी प्रकरण में ऊपर कर दिया गया है। ऊपर कहे गये कारणों से जो वातदोष का अनेक प्रकार से प्रकोप हो जाता है, उसकी शान्ति के लिए सामान्य रूप से उन-उन वेगों के जो अनुलोमक अन्न (आहार), पान (पेयपदार्थ ) तथा औषध हैं, उन-उन का प्रयोग करना चाहिए ।। २२-२३ ।।

-इस प्रकरण में वेगों को रोकने के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों की चिकित्सा ही प्रधान रूप से कही गयी है, किन्तु २२वें श्लोक के पूर्वार्ध में 'वेगोदीरण' शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जो वेगधारण से भिन्न क्रिया है। इस उदीरण क्रिया में वायु की प्रधानता रहती है, अतः इसमें वायु का अनुलोमन करना ही प्रधान चिकित्सा है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है।

धारयेत्तु सदा वेगान् हितैषी प्रेत्य चेह च।

लोभेाद्वेषमात्सर्यरागादीनां जितेन्द्रियः॥२४॥

धारणीय वेग—इस लोक में तथा परलोक में अपना भला चाहने वाला पुरुष (नर-नारी) लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सरता तथा राग-द्वेष आदि के वेगों को रोकने का सदा प्रयत्न करता रहे और सदा अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करता रहे।॥२४॥

वक्तव्य—'लोभ'—इसका मिथ्यायोग हानिकारक होता है, क्योंकि 'लाभात् लोभः प्रवर्तते' अर्थात् जब लाभ होने लगता है तो लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ईर्ष्या-डाह, जलन, दूसरे की सफलता को देखकर होने वाली एक मनःप्रवृत्ति, इसीलिए कहा गया है—हेतौ ईर्षुः फले अनीर्घः' । 'मत्सरता दूसरों को दुःखी देखकर प्रसन्न होना। राग-विषयों में मन की आसक्ति। द्वेष—दूसरों को हानि पहुँचाने का प्रयत्न करना।

भगवान् पुनर्वसु ने चरक-सूत्रस्थान ७।२६ से ३० तक कुछ धारणीय वेगों की परम उपयोगी चर्चा की है, इस प्रसंग में उनका भी अवलोकन अपेक्षित है। चरकोक्त कतिपय धारणीय वेग-मन के वेग-लोभ, शोक, भय, क्रोध, अभिमान, निर्लज्जता, ईर्ष्या, राग, अभिध्या (मन से दूसरे के साथ द्रोह करने की इच्छा करना)। वाणी के वेग—कठोर वचन, आवश्यकता से अधिक बोलना, चुगुलखोरी करना, झूठ बोलना, असामयिक बातें कहना। शरीर के वेग-दूसरों को मारना-पीटना, लूटना, किसी प्रकार का बलात्कार करना, चोरी करना, डाका डालना, लाठी-सोटा चलाना तथा लड़ाई करना। मनुष्य यदि विवेक-बुद्धि से काम ले तो इन कुकर्मों से वह बच सकता है, फलतः समाज में आदर पा सकता है। यही लक्ष्य है धारणीय वेगों को रोकने का। ऐसा करने से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्ग का संचय और भोग भी कर सकता है।

यतेत च यथाकालं मलानां शोधनं प्रति ।

अत्यर्थसञ्चितास्ते हि क्रुद्धाः स्युर्जीवितच्छिदः ।। २५ ॥

शोधन की आवश्यकता—वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों तथा पुरीष आदि शारीरिक मलों का उचित समय पर संशोधन करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जब दोष अत्यधिक संचित हो जाते हैं तो वे कुपित होकर जीवन का विनाश कर सकते हैं!। २५ ।।

दोषाः कदाचित्कुप्यन्ति जिता लङ्घनपाचनैः।

ये तु संशोधनैः शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः॥२६॥

संशोधन-कर्म की प्रशंसा–लंघन एवं पाचन क्रियाओं ( उपचारों) से शान्त किये गये दोष समय पाकर कभी पुनः कुपित हो सकते हैं, किन्तु जो वमन, विरेचन आदि संशोधन-प्रकारों से शुद्ध कर दिये जाते हैं, उनका पुनः प्रकोप नहीं होता।। २६ ।।

वक्तव्य—वाग्भट का यह उपर्युक्त छब्बीसवाँ पद्य अविकल च.सू. १६।२० से लिया गया है। सचमुच यह पद्य सिद्धान्तों की दृष्टि से छोड़ने योग्य है भी नहीं। आयुर्वेदशास्त्र में शमन तथा संशोधन चिकित्सा की दो विधियाँ हैं। उनमें समय पर किया गया संशोधन-उपचार अधिक उपादेय होता है। अतः संचयकाल में ही बढ़े हुए दोषों का अपहरण कर देने से पुनः जब उस दोष के प्रकोप का निश्चित समय होता है, उस समय प्रकोप नहीं हो पायेगा। यदि आप उन दोषों का शमन, लंघन, पाचन आदि उपायों से किये रहेंगे तो वे दोष अपने समय पर प्रकुपित हो जायेंगे, यही निष्कर्ष उक्त श्लोक का है।

यथाक्रमं यथायोगमत ऊर्ध्वं प्रयोजयेत्।

रसायनानि सिद्धानि वृष्ययोगांश्च कालवित्॥२७॥

रसायन, वाजीकरण योगों का प्रयोग-कालवित् (ऋतु सम्बन्धी ज्ञान को रखने वाला ) चिकित्सक संशोधन कराने के बाद विधिपूर्वक तथा क्रमश: सिद्ध (शास्त्रोक्त) रसायनों एवं वृष्य ( वीर्यवर्धक ) योगों का भी प्रयोग कराये।।२७।।

वक्तव्य-रसायन एवं वाजीकरण सम्बन्धी सिद्ध प्रयोगों का सेवन शरीर का संशोधन कराने के बाद ही करें। क्योंकि स्वच्छ एवं साफ वस्त्र पर रंग का प्रभाव जितना अच्छा होता है, उतना मैले वस्त्र पर नहीं होता। अतएव रसायन एवं वृष्य योगों के प्रयोग करने से पहले संशोधन अवश्य करा लें। ऊपर 'कालवित्' चिकित्सक का विशेषण दिया गया है, इसके साथ विविध देश, शारीरिक तथा मानसिक बल, प्रकृति, आहार एवं सात्म्य का भी ध्यान देना आवश्यक है।

रसायन—चरक-चिकित्सास्थान अध्याय १ के प्रथम चार पादों में विविध प्रकार के रसायनों का उल्लेख हुआ है, प्रयोग कराने के पूर्व उन्हें देखें। रसायन-परिभाषा—जिसके विधिवत् सेवन करने से उत्तम रस-रक्त आदि धातुओं की प्राप्ति हो, उस विधि का नाम 'रसायन' है। ये बहुमूल्य होते हैं, इनका सेवन सर्वसाधारण पुरुष नहीं कर सकता। हमारे महर्षि अत्यन्त दयालु थे, अतः उन्होंने सर्वसाधारण के लिए 'आचाररसायन' का उपदेश किया है। देखें—च.चि. १।४।३०-३४। इसका प्रयोग कोई भी मनस्वी पुरुष कर सकता है। यह व्ययसाध्य नहीं है, इसका प्रयोग शिवसंकल्प के साथ ही करना चाहिए।

वृष्य या वाजीकरण—इसका भी वर्णन चरक-चिकित्सास्थान अध्याय २ के चार पादों में किया गया है। इसका प्रयोग वीर्य को बढ़ाकर उसे सुपुष्ट करने के लिए तथा रतिशक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका फल है—उत्तम किंवा सर्वगुणसम्पन्न सन्तान की प्राप्ति। इसका सेवन दुराचार में प्रवृत्त होने की इच्छा से कभी न करें। रसायन तथा वाजीकरण की विशेष जानकारी के लिए आप क्रमशः अ.हृ.उ.अ. ३९ तथा ४० का अवलोकन करें।

भेषजक्षपिते पथ्यमाहारैर्ब्रहणं क्रमात्।

शालिषष्टिकगोधूममुद्गमांसघृतादिभिः॥२८॥

हृद्यदीपनभैषज्यसंयोगाद्रुचिपक्तिदैः।

साभ्यङ्गोद्वर्तनस्नाननिरूहस्नेहबस्तिभिः॥२९॥

शोधनोत्तर चिकित्सा-शोधनकारक चिकित्सा (वमन-विरेचन आदि) से शरीर के कृश तथा दुर्बल हो जाने पर निम्नलिखित आहारों द्वारा क्रमशः उसके शरीर को पुष्ट करने का प्रयत्न करे—शालिधान्यों, साठीधान्यों, गेहूँ, मूंग, मांस, घी आदि द्वारा निर्मित विविध प्रकार के आहार उसे सेवन करने के लिए दें। वे हृदय को प्रिय लगने वाले अर्थात् रुचिकर हों, अग्निवर्धक हों, औषधद्रव्यों ( धनियाँ, जीरा आदि) के कारण रुचिकर तथा पाचनशक्ति को बढ़ाने वाले हों। इस प्रकार की आहारविधि के साथ-ही-साथ अभ्यंग (तिल की खली की या तेल की मालिश), उद्वर्तन (विलेपन, घर्षण या मर्दन ), स्नान, निरूहण तथा अनुवासन बस्तियों का प्रयोग करे ।। २८-२९॥

तथा स लभते शर्म सर्वपावकपाटवम्।

धीवर्णेन्द्रियवैमल्यं वृषतां दैर्घ्यमायुषः॥३०॥

चिकित्सा का फल-इस प्रकार का आहार, अभ्यंग, उबटन आदि करने से उस मनुष्य को सुख मिलने लगता है, सर्वपावकपाटव (१. पाचक, २. भ्राजक, ३. रंजक, ४. आलोचक तथा ५. साधक इन सभी) में कुशलता आ जाती है। बुद्धि, वर्ण, इन्द्रियों की निर्मलता, वृषता (रतिशक्ति ) तथा दीर्घ आयु की प्राप्ति हो जाती है।।३०॥

वक्तव्य—ऊपर के पद्य में 'सर्वपावक' शब्द का प्रयोग है, अतः सुश्रुत-सूत्रस्थान २१।९ में पित्त को ही अग्नि माना है। यथा 'आगमाच्च पश्यामो न खलु पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निरिति' । अर्थात् पित्त के अतिरिक्त शरीर में दूसरा पदार्थ ऐसा नहीं है, जिसे अग्नि कहा जाय। यह पित्त कार्यभेद से पाँच प्रकार का होता है, अतएव इसके नामों की गणना ऊपर व्याख्या में कर दी है। इसके विशेष विवेचन को आप सु.सू. २१११० में देख सकते हैं।

ये भूतविषवाय्वग्निक्षतभङ्गादिसम्भवाः।

रागद्वेषभयाद्याश्च ते स्युरागन्तवो गदाः॥३१॥

आगन्तुज रोग-भूतावेश, विष ( स्थावर, जंगम, गर ) प्रयोग, वायु (बाहरी अतिशीत अथवा अतिउष्ण ) के स्पर्श, अग्नि द्वारा जलने, क्षत (घाव लगने), भंग ( भिघात, चोट ), श्रम आदि कारणों से अथवा काम, क्रोध, भय, शोक आदि के कारण से जो रोग हो जाते हैं, उन्हें आगन्तुज रोग कहते हैं।। ३१ ।।

वक्तव्य-यदि इन आगन्तुज कारणों से ज्वर आदि रोगों की भी उत्पत्ति होगी तो उस ज्वर को भी आगन्तुज ही कहा जायेगा। अन्यथा वात आदि दोषों से उत्पन्न ज्वर आदि रोग निज या शारीर कहे जाते हैं। इस पद्य को च.सू. ७।५१ में भी देख लें।

त्यागः प्रज्ञापराधानामिन्द्रियोपशमः स्मृतिः।

देशकालात्मविज्ञानं सवृत्तस्यानुवर्तनम् ॥ ३२॥

अथर्वविहिता शान्तिः प्रतिकूलग्रहार्चनम् ।

भूताद्यस्पर्शनोपायो निर्दिष्टश्च पृथक् पृथक् ।। ३३॥

अनुत्पत्त्यै समासेन विधिरेषः प्रदर्शितः।

निजागन्तुविकाराणामुत्पन्नानां च शान्तये ॥ ३४॥

निज, आगन्तुज रोगों का निरोध एवं शमन—ऊपर कहे गये निज तथा आगन्तुज रोग उत्पन्न ही न हों और यदि उत्पन्न ( पैदा) हो गये हों तो उनकी शान्ति के लिए संक्षेप में ये चिकित्सा सम्बन्धी निर्देश दिये गये हैं—प्रज्ञापराधों के परित्याग, श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रियों को अपने वश में रखना, मेरे रात-दिन कैसे बीत रहे हैं—इस बात का ध्यान रखना; देश, काल, शरीर एवं मन का ठीक-ठीक ज्ञान रखना तथा सदाचार के अनुसार व्यवहार करना। अथर्ववेद में जो शान्ति कही गयी है, उसका प्रयोग करें। वर्तमान में जो प्रतिकूल ग्रह हों, उनका जप, पूजा-पाठ, होम, बलिदान आदि करें या करायें तथा भूत आदि का स्पर्श न करने का प्रयत्न करें। ये उपाय अलग-अलग कह दिये गये हैं।। ३२-३४॥

वक्तव्य—'त्यागः ''नुवर्तनम्' । (च.सू. ७।५३ ) अविकल संग्रहीत है। यहाँ 'स्मृतिः' की व्याख्या चक्रपाणि ने इस प्रकार की है—'पुत्रादीनां विनश्वरत्वस्वभावाद्यनुसारणम्'। इसका समर्थन आगे च.शा.१।१४७ में इस प्रकार दिया है—'स्मृत्वा स्वभाव भावानां स्मरन् दुःखात् प्रमुच्यते'। किन्तु इसके विपरीत श्रीहेमाद्रि ने 'नक्तंदिनानि मे यान्तीति' । 'उक्ता स्मृतिः' दोनों ही अर्थ प्रकरणोचित हैं। प्रज्ञापराध—इसकी विस्तृत चर्चा चरकोक्त निम्न स्थलों में देखें—च.सू. ७५३-५४ तथा च.शा. १।१०२-१०९।

देशकालात्मविज्ञान—त्रिविध देशों में यह कैसा देश है? त्रिविध या षड़विध कालों में से यह कौन-सा काल है? और आत्मविज्ञान-अपनी शारीरिक तथा मानसिक शक्ति कैसी है या किस परिस्थिति में हैं ? इन सब विषयों का पूर्णरूप से ज्ञान करना चाहिए। इस विषय की अ.हृ.सू. के दूसरे अध्याय में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। इस प्रकार जो मानव अपना जीवन-यापन करता है, उसे किसी प्रकार का रोग होता ही नहीं, यदि उत्पन्न हो भी जाय तो उक्त नियमों का पालन करने से वह रोग शान्त हो जाता है। आचार्य हेमाद्रि अपनी व्याख्या में कहते हैं कि 'अथर्वविहिता शान्तिः' इत्यादि इस एक श्लोक को कुछ विद्वान् यहाँ पढ़ना स्वीकार नहीं करते, तथापि यहाँ दिया गया है। अतः हम यहाँ अथर्ववेद में कही गयी शान्तिविधि का संकेत कर रहे हैं, उसका आप प्रयोग करें। देखें—अथर्ववेद का० १९ प्र० ३५ अनु० २।९,१०,११।

शीतोद्भवं दोषचयं वसन्ते विशोधयन् ग्रीष्मजमभ्रकाले।

घनात्यये वार्षिकमाशु सम्यक् प्राप्नोति रोगानृतुजान्न जातु ॥ ३५ ॥

शोधन-योग्य ऋतुएँ—शीत हेमन्त ऋतु में जिस (कफ) दोष का संचय होता है, उसका शोधन वसन्त ऋतु में करना चाहिए। ग्रीष्म में जिस ( वात ) दोष का संचय होता है, उसका शोधन प्रावृट् ऋतु में करना चाहिए और वर्षा ऋतु में जिस (पित्त ) दोष का संचय होता है, उसका संशोधन शरद् ऋतु में करना चाहिए। ऐसा करता हुआ मानव (नर-नारी ) कभी भी ऋतुओं के कुप्रभाव से होने वाले रोगों से रोगी नहीं हो पाता।। ३५ ।।

वक्तव्य-महर्षि वाग्भट ने दोषप्रकोप तथा उसके संशोधन का जो निर्देश ऊपर दिया है, वह केवल स्वस्थ पुरुष के लिए है अस्वस्थ के लिए नहीं है। संशोधन-विधि का प्रयोग जब भी करना या कराना हो तो वह समशीतोष्ण काल में ही उचित है, उसमें भी चैत्र, श्रावण तथा कार्तिक मासों में अधिक समीचीन होता है। इन विषयों का विस्तृत वर्णन अ.हृ.सू.अ. १३ से २३ तक में किया गया है, जिनकी व्याख्या यथास्थान की जायेगी।

नित्यं हिताहारविहारसेवी समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः।

दाता समः सत्यपरः क्षमावानाप्तोपसेवी च भवत्यरोगः॥३६ ।।

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां

प्रथमे सूत्रस्थाने रोगानुत्पादनीयो नाम चतुर्थोऽध्यायः॥४॥

स्वस्थ रहने के उपाय—सदा हितकर आहार-विहार का सेवन करने वाला मानव (नर-नारी) किसी भी कार्य को भलीभाँति देखकर करने वाला, नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियों के विषयों में आसक्त न रहने वाला, सदा सत्पात्रों को दान देने वाला, सभी प्राणियों को अपने समान समझनेवाला, सत्यभाषणशील, क्षमा (सहन ) करने वाला तथा आप्तजनों की सेवा करने वाला सदा नीरोग रहता है।। ३६ ।।

वक्तव्य-उक्त ३५ तथा ३६ दोनों पद्य चरक से लिये गये हैं। देखें—च.शा. २।४५-४६। 'आप्तोपसेवी' ये आप्त क्यों कहे जाते हैं और इनकी सेवा करने से क्या लाभ होते हैं, इन विषयों को जानने के लिए आप प्रस्तुत सन्दर्भो को देखें—च.सू. ११११८-१९ तथा च.वि. ४।४-१३ तक। इस प्रसंग में एक और पद्य संग्रहणीय, मननीय एवं पठनीय है। उसे हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं—

मतिर्वचः कर्मसुखानुबन्धं सत्त्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ।

ज्ञानं तपस्तत्परता च योगे यस्यास्तिं तं नानुतपन्ति रोगाः' । (च.शा. २।४७ )

अर्थात् जिसकी बुद्धि, वाणी तथा कर्म ऐसे हों जिनका फल ( परिणाम) सुखद हो, जिसका मन अपने वश में हो, जिसके विचार स्वच्छ हों, जो ज्ञानी हो, तपस्वी हो और जिसकी तत्परता योग (कर्मकौशल ) में हो उसे शारीरिक, मानसिक एवं आगन्तुज रोग कभी पीड़ित नहीं करते। ऐसा मानव सदा सुखी रहता है।

इस प्रकार वैद्यरत्न पण्डित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी द्वारा विरचित 'निर्मला' हिन्दी व्याख्या, विशेष वक्तव्य आदि से विभूषित अष्टाङ्गहृदय-सूत्रस्थान में रोगानुत्पादनीय नामक चौथा अध्याय समाप्त ॥४॥

|

|||||

i

i