|

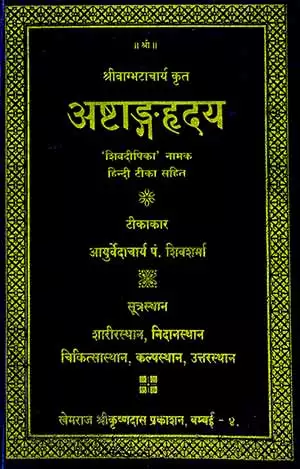

स्वास्थ्य-चिकित्सा >> अष्टांगहृदय अष्टांगहृदयवाग्भट

|

|

|||||||

आयुर्वेद के स्तम्भ ग्रंथ अष्टांगहृदय का पहला भाग

पञ्चमोऽध्यायः

अथातो द्रवद्रव्यविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः॥

अब हम इस अध्याय में द्रव ( जलीय) द्रव्यों का व्याख्यान करेंगे। इस विषय में आत्रेय आदि महर्षियों ने इस प्रकार कहा था।

निरुक्ति–'द्रवः' शब्द की निष्पत्ति 'द्रु गतौ' भ्वादिगणीय धातु से 'ऋदोरप्' (अ० ३।३।५७ ) सूत्र से अप् प्रत्यय जोड़कर हुई है। 'द्रवणम्' शब्द की निष्पत्ति उक्त धातु से 'प्रेद्रुस्तुम॒वः' सूत्र से ‘घञ्' प्रत्यय जोड़कर हुई है। इसके प्रद्रवणम्, उद्रवणम्, संद्रवणम्, विद्रवणम् रूप उपसर्ग विशेष के कारण बनते हैं। 'द्रवः प्रदावनर्मणोः । विद्रवे रसगत्योश्च' इति हैमः । ये सभी प्रयोग प्रसंगोचित हैं। 'द्रव' शब्द अनेक अर्थों का वाचक है। जैसे—घोड़े की भाँति दौड़ना, चूना, रिसना, गीला, टपकना आदि ।

आधुनिक दृष्टिकोण—आज के विज्ञानविद् जल को तत्त्व न मानकर उसे दो तत्त्वों का मिश्रण मानते हैं। जैसे—'ऑक्सीजन' नामक गैस जो एक निश्चित अनुपात में 'हाइड्रोजन' से मिलकर पानी बनाती है या पानी के रूप में परिणत हो जाती है। हिन्दी में ऑक्सीजन' को 'ओषजन' और 'हाइड्रोजन' को 'उदजन' कहते हैं।

इसके विपरीत प्राचीन भारतीय विद्वान् जलतत्त्व के समान सभी पदार्थों को पाञ्चभौतिक मानते हैं और उनका सिद्धान्त है कि अग्नितत्त्व से जलतत्त्व की उत्पत्ति हुई है। इतना ही नहीं, वे जल को 'आप' कहते हैं, जिसका अर्थ होता है—सर्वत्र व्याप्त। और भी देखें भारतीय त्रिकालदर्शी विद्वान् समुद्र में वडवानल नामक अग्नि की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जो अग्नि समुद्र को नियमित किये रहती है। देखें—'समुद्रे वाडवो ज्ञेयः'। उनकी उक्त कल्पनाएँ निराधार नहीं होती थीं। वे देखा करते थे कि जल तथा बर्फ से भी सदा भाप (वाष्प) निकलती रहती है, जो यह प्रमाणित करती है कि उस जल या बर्फ में अग्नि की सत्ता विद्यमान है। आज का वैज्ञानिक उसे 'ओषजन' तो कह लेता है, पर अग्नितत्त्व नहीं कहता; कहे भी कैसे, उसे भारतीयता से मानसिक द्वेष है।

एक और उदाहरण—आज का वैज्ञानिक अमीबा की खोज को अपनी सम्पत्ति समझता है, किन्तु यह सत्य नहीं है। इसके लिए आप वाजसनेयि माध्यन्दिनशुक्लयजुर्वेदसंहिता प्रथम अध्याय के प्रथम मन्त्र को देखें—'इषे त्वोर्जे त्वा' 'पशून्पाहि'। इसमें उस जल की इच्छा की गयी है, जो 'अनमीबा' अर्थात् अमीबा नामक कीटाणु से रहित हो या कर दिया गया हो।

जल की अनिवार्यता-पीने योग्य जल प्राणिमात्र का प्राण है, अतएव जल का एक पर्याय 'जीवन' भी है। इस समस्त संसार को इसीलिए भगवान् ने जलमय बनाया है। जिस परिस्थिति में जल पीने का अत्यन्त निषेध भी किया गया हो वहाँ पूर्णरूप से जल रोका नहीं जाता। जल को न देने से अथवा इसका सेवन न करने से मुख सूखने लगता है, शरीर ढीला पड़ जाता है अथवा मृत्यु भी हो सकती है। अतएव स्वस्थ अथवा रोगी प्राणी का जीवन-निर्वाह जल के बिना नहीं हो सकता है। ये वृद्धवाग्भट के उद्गार हैं। देखें-अ.सं.सू. ६।३०-३१ । संक्षिप्त सन्दर्भ-संकेत–च.सू. २७।१९६-२१६; सु.सू. ४५॥३-४६; अ.सं.सू. ६॥३-५१ में देखें।

अथ तोयवर्गः

जीवनं तर्पणं हृद्यं ह्लादि बुद्धिप्रबोधनम्। तन्वव्यक्तरसं मृष्टं शीतं लघ्वमृतोपमम् ॥१॥

गङ्गाम्बु नभसो भ्रष्टं स्पृष्टं त्वन्दुमारुतैः। हिताहितत्वे तद्भूयो देशकालावपेक्षते॥२॥

गंगा का जल—आकाश से गिरा हुआ गंगा का जल जीवन ( जीवित रखने वाला), तर्पण ( तृप्तिकारक), हृदय के लिए हितकर, आनन्ददायक, बुद्धि को बढ़ाने वाला, तनु (पतला-गन्दगी रहित ), अव्यक्त रस (मधुर आदि किसी रस-विशेष की जिसमें अभिव्यक्ति न हो), मृष्ट, शीतल, हलका और अमृत के समान हितकर होता है। यह जल आकाश से गिरने के बाद सूर्य, चन्द्र तथा वायु के स्पर्श से देश एवं काल के प्रभाव से हितकर भी हो सकता है और अहितकर भी हो सकता है। अर्थात् जैसे देश-काल का उसमें प्रभाव पड़ेगा तदनुरूप भला या बुरा हो जाता है।।१-२॥

वक्तव्य-चरक में इसी के अनुरूप एक पद्य इस प्रकार है-'शीतं शुचि शिवं मृष्टं विमलं लघु षड्गुणम् । प्रकृत्या दिव्यमुदकम्' ! (च.सू. २७।१९८ ) यहाँ 'मृष्टं' तथा 'विमलं' ये दो विशेषण समानार्थक आये थे, अत: 'मृष्टं' का अर्थ स्वादु किया गया था, किन्तु यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। मृष्ट' शब्द 'मृजू शुद्धौ' धातु से 'क्त' प्रत्यय के योग से निष्पन्न हुआ है। अतः यहाँ इसका अर्थ 'शुद्ध' या 'स्वच्छ' होगा।

येनाभिवृष्टममलं शाल्यन्नं राजते स्थितम् ।

अक्लिन्नमविवर्णं च तत्पेयं गाङ्गम्-

गंगाजल का परिचय—जिस जल के बरसते समय घर के भीतर चाँदी के पात्र में परोसा हुआ शालिचावलों का भात निर्मल बना रहे, वह क्लेदयुक्त न हो अर्थात् पसीजने न लगे और उसका वर्ण विकारयुक्त न हो जाय, वह गंगा का जल होता है, इसे पीना चाहिए।

-अन्यथा॥३॥

सामुद्रं, तन्न पातव्यं मासादाश्वयुजाद्विना ।

सामुद्र जल—उक्त गंगाजल के विपरीत जो जल होता है, उसे समुद्र का जल कहते हैं। वह पीने के योग्य नहीं होता है। यह जल आश्विन मास में पीने योग्य हो जाता है।।३।।

चरक के अनुसार आकाश से मेघ की सहायता से बरसने वाले सभी जल एक समान होते हैं। परन्तु जब वे गिरते हैं और गिरकर जिस प्रकार के देश में तथा जिस काल में गिरकर स्थित होते हैं, तदनुसार उन जलों के गुण हो जाते हैं। (च.सू. २७।१९६ ) प्रधान जल—जो जल इन्द्र (मेघ) द्वारा उत्पन्न हुआ आकाश से गिरता है और स्वच्छ पात्रों में संग्रह कर लिया जाता है, उसे ही विवेकशील विद्वान् ‘ऐन्द्र' जल कहते हैं। वही जल राजाओं अथवा श्रीमानों के पीने योग्य होता है। यह जल प्रायः आश्विन मास में ग्रहण किया जाता है। (च.सू. २७।२०२)

धन्वन्तरि के अनुसार—जल दो प्रकार का होता है—१. गंगा का जल और २. समुद्र का जल। इनमें गंगा का जल प्राय: आश्विन मास में बरसता है। अतः उक्त दोनों प्रकार के जलों की परीक्षा करनी चाहिए। जिस समय पानी बरस रहा हो, उस समय पकाये हुए चावलों के न गले हुए अविवर्ण ( जिसका स्वाभाविक वर्ण विकृत न हुआ हो) एक पिण्ड को चाँदी की थाली में रख दें। यदि ४-५ घण्टे में भी वह पिण्ड उसी प्रकार अविकृत रहता है, तो समझें इस समय गंगा का जल बरस रहा है। यदि उस भात के पिण्ड का रंग बदल जाय, उसमें कुछ सड़न के लक्षण दिखलायी दें, कुछ गदलापन दिखलायी दे तो समझना चाहिए कि इस समय सामुद्र जल बरस रहा है। सामुद्र जल को आश्विन मास में ग्रहण किया जा सकता है। देखें—सु.सू. ४५।७ ।

स्पष्टीकरण—समुद्री जल को ही सामुद्र जल कहते हैं। 'मानसून' द्वारा उठे हुए बादलों से जो जल बरसता है, उसे समुद्र का जल कहा जाता है। गंगाजल—जितनी भी तेज बहने वाली नदियाँ हैं, उन सबका नाम गंगा है। क्योंकि गंगा उसे कहते हैं जिसमें निरन्तर प्रवाह ( बहाव ) हो। देखें—'गच्छतीति गङ्गा'। अतएव वेगवती नदियों का जल शुद्ध होता है। देखें—'नदी वेगेन शुध्यति' । (चा.नी. ६।३) अतः जल की परीक्षा करके उसका संग्रह तथा प्रयोग करें। कभी आश्विन में भी सामुद्र जल बरस सकता है। यद्यपि शरद् ऋतु का जल वर्षा ऋतु के जल से अवश्य स्वच्छ होता है, तथापि परीक्षा कर लेनी चाहिए।

निष्कर्ष-गंगा का जल पीने योग्य (हितकर ) होता है और समुद्र का जल पीने योग्य नहीं होता, भले ही वह नमकीन न हो। अतः आश्विन मास से ज्येष्ठ मास तक जो वर्षा का जल होता है, वह पानीय ( पीने योग्य ) होता है, शेष महीनों में बरसने वाला जल सामान्यतः अपेय होता है।

ऐन्द्रमम्बु सुपात्रस्थमविपन्नं सदा पिबेत् ॥४॥

तदभावे च भूमिष्ठमान्तरिक्षानुकारि यत्।

शुचिपृथ्वसितश्वेते देशेऽर्कपवनाहतम् ॥५॥

पानीय जल—ऐन्द्रम् अम्बु (बादलों से बरसा हुआ जल ) जो साफ-सुथरे पात्र में रखा हो और जो किसी प्रकार से विकार युक्त न हुआ हो, उसे सदा पीना चाहिए। इसके अभाव में उस प्रकार के जल को पीना चाहिए, जो आकाश से बरसे हुए जल की भाँति स्वच्छ हो तथा पृथिवी के स्वच्छ, पवित्र तथा काले अथवा सफेद स्थान (पात्र ) में रखा गया हो, जिसमें सूर्य की किरणों एवं शुद्ध हवा का स्पर्श होता हो; इस दृष्टि से तालाब तथा झील के जल पीने के योग्य होते हैं।।४-५॥

न पिबेत्पङ्कशैवालतृणपर्णाविलास्तृतम्।

सूर्येन्दुपवनादृष्टमभिवृष्टं घनं गुरु॥६॥

फेनिलं जन्तुमत्तप्तं दन्तग्राह्यतिशैत्यतः।

अनार्तवं च यद्दिव्यमार्ततं प्रथमं च यत्॥७॥

लूतादितन्तुविण्मूत्रविषसंश्लेषदूषितम् ।

न पीने योग्य जल-कीचड़, सिवार, तिनके तथा पत्तों के फैल जाने के कारण जो जल मलिन हो गया हो, उसे नहीं पीना चाहिए। जिस जल पर सूर्य-चन्द्रमा की किरणों का तथा शुद्ध वायु का स्पर्श न होता हो, जो अभी-अभी बरसा हो अर्थात् जो पहली वर्षा का जल हो, जो जल घन (गदला) होने के कारण गुरु ( पचने में भारी) हो, जिसके ऊपर झाग उठी हो, जो क्रिमियुक्त हो, स्पर्श में उष्ण हो तथा जो अत्यन्त शीतल होने के कारण दाँतों में लगकर पीड़ा उत्पन्न करता हो, उस जल को नहीं पीना चाहिए।

वर्षाऋतु के जल को आर्तवजल कहते हैं। इस काल के अतिरिक्त जब भी तत्काल जल बरसे, उसे 'अनार्तव' जल कहते हैं और जो वर्षाकाल में भी आकाश से पहली बार बरसा हुआ जल है, उसे भी न पीयें। लूता आदि प्राणियों की जो लार से, मल-मूत्र तथा विष के सम्पर्क से दूषित जल हो, उसे भी नहीं पीना चाहिए ।।६-७॥

वक्तव्य—इस सम्बन्ध में सुश्रुत के विचार द्रष्टव्य हैं—'तत्र'"सर्वं चेति' । (सु.सू. ४५१८) इसका आशय है—वर्षा ऋतु में आन्तरिक्ष (आकाश से प्राप्त ), औद्भिद ( स्रोत से निकलने वाले) जल को पीना चाहिए। भाद्रपद में जल को गरम करके ठण्डा कर लें, तब पीयें। क्योंकि ये दोनों प्रकार के जल महागुण वाले होते हैं। शरद् ऋतु में सभी प्रकार के जलों का सेवन किया जा सकता है, क्योंकि इन दिनों अगस्त्य का उदय हो जाता है। (ज्ञानमण्डल से प्रकाशित 'बृहत् हिन्दी कोश' में लिखा है—अगस्त्योदय भाद्र- -शुक्लपक्ष में होता है। इसे एक नक्षत्र कहते हैं, किन्तु इसकी गणना २७ नक्षत्रों में नहीं है। अगस्त्य नाम एक ऋषि का है, इन्होंने विन्ध्याचल को बढ़ने से रोक दिया था। इनका दूसरा नाम 'कुम्भज' है।) अतः इनके उदय हो जाने पर सभी प्रकार के जल स्वच्छ हो जाते हैं। हेमन्त ऋतु में सरोवर तथा तालाबों का जल पीने योग्य हो जाता है। वसन्त तथा ग्रीष्म ऋतु में कुआँ तथा झरने का जल पीना चाहिए। प्रावृट् ऋतु में सरोवर, तालाब एवं कुआँ का जल नहीं पीना चाहिए। शेष जल पेय होते हैं, निषेध केवल 'अभिवृष्ट' जल का है। ऐसे जल में स्नान भी नहीं करना चाहिए।

महर्षि कश्यप ने कहा है—'बलाहकाद्याः समदाः कीटा लूताश्च खेचराः । तद्विषोत्सर्गसंसर्गादग्राह्यं तत् तदा जलम्' । अर्थात् अन्तरिक्ष में भ्रमण करने वाले अनेक प्रकार की लूताएँ तथा कीड़े आदि ऐसे होते हैं, जो वर्षा के साथ भूमि पर गिरते हैं। यह सत्य है। आप देखें, बरसात के आरम्भ में वर्षा के जल से स्नान करने के कारण खुजली आदि चर्मरोग और उसे पीने से कास, प्रतिश्याय आदि रोग हो जाते हैं।

आठ प्रकार के जल- १. कौप ( कुएँ का जल ), २. सारस (सरोवर या झील का जल), ३. ताडाग (तालाब का जल), ४. चौण्ड्य (इसे चौञ्ज, चौण्ट्य तथा चौण्ड्य भी कहते हैं। इसके लक्षण इस प्रकार हैं—'शिलाकीर्णं स्वयं श्वभ्रं नीलाञ्जनसमोदकम् । लतावितानसम्पन्नं चौञ्जमित्यभिधीयते' ।—भा.प्र.जलवर्ग ), ५. प्रास्रवण ( झरना का जल), ६. औद्भिद (चश्मा या स्रोत का जल), ७. वाप्य (बावड़ी का जल ) तथा ८. नदी का जल। देखें—अ.सं.सू. ६।१२-१५ ।

पश्चिमोदधिगाः शीघ्रवहा याश्चामलोदकाः॥८॥

पथ्याः समासात्ता नद्यो विपरीतास्त्वतोऽन्यथा।

(१) नदीजल का वर्णन—पश्चिमी समुद्र की ओर बहने वाली, वेग से बहने वाली तथा निर्मल जल वाली जो नदियाँ हैं, वे सभी संक्षेप से हितकारक जल वाली होती हैं। इन गुणों के विपरीत जो नदियाँ हैं, उनका जल अहितकारक होता है।।८।।

उपलास्फालनाक्षेपविच्छेदैः खेदितोदकाः॥९॥

हिमवन्मलयोद्भूताः पथ्यास्ता एव च स्थिराः ।

कृमिश्लीपदहृत्कण्ठशिरोरोगान् प्रकुर्वते॥१०॥

(२) नदीजल का वर्णन—हिमालय तथा मलय पर्वत से निकल कर बहने वाली वे नदियाँ जिनका जल पत्थरों तथा चट्टानों से टकराकर गिरने से छिन्न-भिन्न होने के कारण खिन्न (दुःखी, आलोड़ित ) हो जाता है, उनका जल पथ्य ( हितकर ) होता है। जब उक्त नदियों का जल जिस प्रदेश में आकर स्थिर हो जाता है अर्थात् वेग से बहता हुआ नहीं दिखलायी देता, उन-उन स्थानों में उन-उन नदियों का जल क्रिमिरोग, श्लीपद ( फीलपाँव ), हृदयरोग, कण्ठरोग ( गलगण्ड ) तथा शिरोरोग कारक हो जाता है।।९-१०।।

प्राच्यावन्त्यपरान्तोत्था दुर्नामानि, महेन्द्रजाः।

उदरश्लीपदातङ्कान्, सह्यविन्ध्योद्भवाः पुनः॥

कुष्ठपाण्डुशिरोरोगान्, दोषघ्न्यः पारियात्रजाः।

बलपौरुषकारिण्यः, सागराम्भस्त्रिदोषकृत् ॥

(३) नदीजल का वर्णन—प्राच्यदेश (आसाम तथा बंगाल) की, आवन्त्य देश (मालव ) की तथा अपरान्त (सह्याद्रि का पश्चिमी प्रदेश–कोंकण ) प्रदेश की नदियाँ अर्श (बवासीर), उदररोग तथा श्लीपद (फीलपाँव ) रोगों को पैदा कर देती हैं। सह्याचल तथा विन्ध्याचल की नदियाँ कुष्ठरोग, पाण्डुरोग एवं शिरोरोगों को उत्पन्न कर देती हैं। पारियात्र ( सात कुलपर्वतों में से एक ) पर्वत से उत्पन्न नदियों का जल दोषनाशक होता है। इसका सेवन करने से बल एवं पौरुष ( उत्साहशक्ति) की वृद्धि होती है तथा समुद्र का जल तीनों दोषों को उभाड़ने वाला होता है।।११-१२ ।।

वक्तव्य-ऊपर विभिन्न प्रकार की नदियों के जलों के गुण-धर्मों का विवेचन किया गया है, इसी विषय को संक्षेप में सुश्रुत ने इस प्रकार कहा है—'तत्र नद्यः पश्चिमाभिमुखाः पथ्याः लघूदकत्वात्; पूर्वाभिमुखास्तु न प्रशस्यन्ते, गुरूदकत्वात्; दक्षिणाभिमुखा नातिदोषलाः, साधारणत्वात्' । (सु.सू. ४५।२१ ) अर्थात् पश्चिम समुद्र की ओर बहने वाली नदियों का जल हितकर होता है, क्योंकि उनका जल हलका होता है। पूर्वी समुद्र की ओर बहने वाली नदियों का जल हितकर नहीं होता, क्योंकि इनका जल भारी होता है। दक्षिण समुद्र की ओर बहने वाली नदियों का जल अधिक दोषकारक नहीं होता, क्योंकि यह जल साधारण होता है। वास्तव में उक्त तीन प्रकार की नदियाँ क्रमशः जांगल प्रदेश, आनूप प्रदेश तथा साधारण देश से सम्बन्धित हैं, अतएव उनके गुण-धर्मों में इस प्रकार का अन्तर है।

स्पष्टीकरण- १. पश्चिमाभिमुखी नदियाँ—शतद्रु (सतलज) तथा विपाशा (व्यास) आदि ।

२. पूर्वाभिमुखी नदियाँ—गंगा (समतल भाग में बहने वाली), यमुना, सरयू आदि। ३. दक्षिणाभिमुखी नदियाँ—नर्मदा, ताप्ती, पयोष्णी, गोदावरी, कावेरी आदि। जिन नदियों का जल उत्तम कहा गया है, उनकी उत्तमता का मापदण्ड है—उनकी प्रवाहशीलता; अन्यथा प्रवाह के शिथिल होने पर उत्तमता में भी शिथिलता आ जाती है, फलतः वे भी अपथ्यकारक हो जाती हैं।

विद्यात्कूपतडागादीन् जाङ्गलानूपशैलतः।

कूप आदि का जल—कुआँ, तालाब, झील आदि के जलों के गुण-दोष का निर्णय जांगल देश, अनूपदेश तथा पर्वतीय देश के अनुसार होता है।

वक्तव्य-जांगल देश के कुएँ, तालाब आदि का जल स्वास्थ्य-वृद्धि के लिए उत्तम होता है, अनूपदेश में स्थित इनका जल हानिकारक तथा पर्वतीय प्रदेश का जल ऊपरी भागों में हितकर एवं पर्वत के निचले भाग का जल प्रायः अहितकर होता है।

सुश्रुत के अनुसार अशुद्ध जल को शुद्ध करने की विधि—'तत्र''मणिश्चेति'। (सु.सू. ४५।१७ ) अर्थात् मलिन जल को शुद्ध करने वाले सात पदार्थ हैं—१. कतक (निर्मली), २. गोमेदक, ३. विसग्रन्थि (कमल की जड़), ४. शैवाल (काई) की जड़, ५. वस्त्र, ६. मोती, ७. मणि ( फिटकिरी ) आदि।

'पञ्च' चेति'। (सु.सू. ४५।१८) अर्थात् पाँच वस्तुएँ ऐसी होती हैं, जिनके ऊपर पानी के पात्र को रख देने से भूमि का प्रभाव जल पर नहीं पड़ता—१. फलक (सेमल आदि लकड़ी का तख्ता), २. त्र्यष्टक (तिकंटि या तिपायी), ३. मुञ्जवलय (पूँज आदि का बना गोल आकार का आसन ), ४. उदकमञ्चिका जिस पर जमीन से ऊँचे जलपात्र रखा जाय) तथा ५. शिक्य ( छींका )।

'सप्त' 'चेति'। (सु.सू. ४५।१९) अर्थात् पानी को शीतल करने के सात उपाय हैं—१. हवा में (खुले स्थान में) पानी को रखना, २. पानी से भरे पात्र को बाहर से गीले वस्त्र से लपेट कर उसे तर रखना, ३. यन्त्र, लकड़ी आदि को घुमाते रहना, ४. पंखा चलाना, ५. वस्त्र द्वारा छानना, ६. पानी भरे पात्र को बालू के आसन पर रखना तथा ७. जलपात्र को छींके पर लटकाना।

नाम्बु पेयमशक्त्या वा स्वल्पमल्पाग्निगुल्मिभिः॥१३॥

पाण्डूदरातिसारा ग्रहणीशोषशोथिभिः।

ऋते शरन्निदाघाभ्यां पिबेत्स्वस्थोऽपि चाल्पशः॥

जलपान-विधि-शक्ति से अधिक जल किसी को नहीं पीना चाहिए। मन्दाग्नि, गुल्म, पाण्डुरोग, उदररोग, अतिसार, अर्शोरोग, ग्रहणीरोग, शोष (राजयक्ष्मा ) तथा शोथरोग से युक्त पुरुषों को थोड़ा जल पीना चाहिए।।१३-१४॥

समस्थूलकृशा भुक्तमध्यान्तप्रथमाम्बुपाः।

जलपान का प्रभाव-भोजन करते समय बीच-बीच में पानी पीने वालों का शरीर 'सम' रहता है, भोजन के अन्त में जल पीने वालों का शरीर स्थूल ( मोटा ) होता है और भोजन के आरम्भ में जल पीने वालों का शरीर कृश (दुर्बल) हो जाता है।

वक्तव्य—बेचारे वे जब पहले पानी से ही पेट भर लेंगे, तो भोजन कहाँ कर पायेंगे? वे कृश नहीं होंगे तो और क्या होंगे?

शीतं मदात्ययग्लानिमूर्छाच्छर्दिश्रमभ्रमान् ॥१५॥

तृष्णोष्णदाहपित्तास्रविषाण्यम्बु नियच्छति।

शीतल जलपान के लाभ-शीतल जल का सेवन करने से मदात्ययरोग, ग्लानि (हर्षक्षय), मूर्छा (बेहोशी), छर्दि (वमन), श्रम (थकावट), भ्रम, तृष्णा, उष्ण या ऊष्म (गर्मी या पसीने की अधिकता), वह (जलन), पित्तविकार, रक्तविकार तथा विषविकार नष्ट हो जाते हैं।।१५।।

दीपनं पाचनं कण्ठ्यं लघूष्णं बस्तिशोधनम् ॥१६॥

हिध्माध्मानानिलश्लेष्मसद्यःशुद्धिनवज्वरे।

कासामपीनसश्वासपार्श्वरुक्षु च शस्यते॥१७॥

उष्ण जलसेवन के लाभ—यह जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, आमरस को पचाता है, कण्ठ के लिए हितकर है, लघु ( शीघ्र पचता) है, बस्ति का शोधक है; हिक्का, अफरा, वातविकार, कफविकार, तत्काल किये गये वमन, विरेचन, नवज्वर, कास, आमाजीर्ण, पीनस, श्वास तथा पार्श्वशूल रोगों में इसका प्रयोग प्रशंसित है।।१६-१७॥

वक्तव्य-उष्ण जल के प्रयोग सम्बन्धी अनेक स्वरूप देखने को मिलते हैं। यथा—१.अष्टमांश शेष, २. चतुर्थांश शेष, ३. अर्धांश शेष तथा ४. उबाल कर रखा गया। ये जल उत्तरोत्तर सामान्य होते हैं।

अष्टमांश शेष जल का प्रयोग प्रायः उच्च तापमान वाले ज्वर में गुनगुना करके दिया जाता है। यह स्वयं भी एक उत्तम औषध का काम करता है, व्यवहार करके देखें। जल को उबाल कर छान लें, उसे ठण्डा करने के लिए रख दें। यह निर्दोष जल सभी के पीने योग्य होता है। उष्णजल की उत्तमता १२ या २४ घण्टों तक ही रहती है, शेष आगे देखें।

अनभिष्यन्दि लघु च तोयं क्वथितशीतलम्।

पित्तयुक्ते हितं दोषे, व्युषितं तत्रिदोषकृत् ॥१८॥

शृतशीत एवं बासी जल—उक्त विधियों से पकाकर शीतल किया हुआ जल अभिष्यन्दी नहीं होता अपितु वह लघु होता है। यह जल वातपित्त, कफपित्त तथा सन्निपात में भी यदि पित्त की अधिकता हो तो हितकर होता है और यही जल जब बासी हो जाता है, तो त्रिदोषकारक होता है।।१८।।

वक्तव्य—इस विषय में सुश्रुत की स्पष्टोक्ति देखें—'यत् क्वाथ्यमानं निर्वेगं निष्फेनं निर्मलं लघु। चतुर्भागावशेषस्तु तत्तोयं गुणवत् स्मृतम्' ।। (सु.सू. ४५।४० ) अर्थात् जो पानी पकाने पर वेगरहित, झागरहित तथा निर्मल हो जाय और चतुर्थांश शेष रह गया हो, वह लघु एवं गुणकारी होता है।

नारिकेलोदकं स्निग्धं स्वादु वृष्यं हिमं लघु।

तृष्णापित्तानिलहरं दीपनं बस्तिशोधनम् ॥ १९ ॥

नारियल का जल–नारियल के कच्चे फल के भीतर दूध की आकृति का जो पानी होता है, वह स्निग्ध, स्वादु, वृष्य ( वीर्यवर्धक ), शीतल तथा लघु होता है। यह प्यास, पित्तविकार, वातविकार को नष्ट करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है तथा बस्ति को शुद्ध करता है।। १९ ।।

वक्तव्य-कवि कहता है कि ईश्वर की लीला विचित्र है। देखें उदाहरण—'समायाति यदा लक्ष्मी रि- केलफलाम्बुवत्। विनिर्याति यदा लक्ष्मीर्गजभुक्तकपित्थवत्' । अर्थात् जब लक्ष्मी आती है तो नारियल के फल के भीतर पानी की भाँति और जब वह जाने लगती है तो हाथी द्वारा खाये (निगले) गये कैथ के गूदा की भाँति। हाथी कैथ के फल को गूदा सहित निगल जाता है और जब उसके मल में वह कैथ का फल पाया जाता है तो बिना गूदा का। आश्चर्य है, बिना फल के फूटे वह गूदा कहाँ गया?

वर्षासु दिव्यनादेये परं तोये वरावरे।

इति तोयवर्गः।

उत्तम एवं अधम जल—वर्षा ऋतु में दिव्य (वर्षा का) जल उत्तम होता है और नदी का जल पीने योग्य नहीं होता है।

अथ क्षीरवर्ग:

स्वादुपाकरसं स्निग्धमोजस्यं धातुवर्धनम्॥२०॥

वातपित्तहरं वृष्यं प्लेष्मलं गुरु शीतलम् ।

प्रायः पयः-दूध के गुण–प्रायः दूध रस एवं पाक में मधुर, स्निग्ध, ओजस् एवं रस आदि धातुओं को बढ़ाने वाला, वात-पित्तशामक, वीर्यवर्धक, कफकारक, गुरु तथा शीतल होता है॥२०॥

—अत्र गव्यं तु जीवनीयं रसायनम् ॥२१॥

क्षतक्षीणहितं मेध्यं बल्यं स्तन्यकरं सरम्।

श्रमभ्रममदालक्ष्मीश्वासकासातितृक्षुधः॥२२॥

जीर्णज्वरं मूत्रकृच्छ्रे रक्तपित्तं च नाशयेत्।

गाय के दूध के गुण—यह विशेष करके जीवनीय शक्ति को देने वाला तथा रसायन के गुण-धर्मों से युक्त होता है। उरःक्षत एवं क्षयरोगियों के लिए हितकर होता है। यह मेधा ( धारणाशक्ति )दायक, बलकारक, दुग्धवर्धक तथा सर है। यह श्रम, भ्रम, मद, अलक्ष्मी (कान्तिहीनता), श्वास, कास, प्यास का अधिक गाना, अधिक भूख का लगना, जीर्ण ( पुराना ) ज्वर, मूत्रकृच्छ्र तथा रक्तपित्त रोग का विनाशक है।। २१-२२ ।।

हितमत्यग्न्यनिद्रेभ्यो गरीयो माहिषं हिमम् ॥२३॥

भैंस के दूध का गुण—जिनकी जठराग्नि तीक्ष्ण हो गयी हों, जिन्हें नींद न आती हों उनके लिए हितकर होता है। यह गाय के दूध से अधिक गुरु तथा शीतल होता है ।। २३ ।।

वक्तव्य-चरक तथा सुश्रुत में वर्णित भैंस के दूध के गुणों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है—'महिषीणां गुरुतरं गव्याच्छीततरं पयः । स्नेहान्यूनमनिद्राय हितमत्यग्नये च तत्' ।। (च.सू. २७।२१९ ) और—'महाभिष्यन्दि मधुरं माहिषं वह्निनाशनम्। निद्राकरं शीतकरं गव्यात् स्निग्धतरं गुरु' ।। (सु.सू. ४५।५५) समन्वय—यहाँ चरक द्वारा कहा गया—गाय के दूध से भैंस के दूध में जो स्नेह की कमी कही गयी है, वह हृदय के लिए कम हितकर है, इस दृष्टि से कहा गया है। भैंस के दूध से निकलने वाला जो स्नेह (घी) है, उसकी अपेक्षा गाय के दूध से उत्पन्न स्नेह (घी) हृदय के लिए अधिक हितकर होता है, यही अभिप्राय है। इसीलिए 'खारणादि' ने भी 'उत्तम' शब्द का प्रयोग किया है—'गव्यं स्नेहोत्तमं क्षीरं गव्याच्च पयसः पयः । यथोत्तरं स्नेहहीनमौरभ्रच्छागमाहिषम्' ।

अल्पाम्बुपानव्यायामकटुतिक्ताशनैर्लघु।

आजं शोषज्वरश्वासरक्तपित्तातिसारजित्॥२४॥

बकरी के दूध के गुण-बकरी जल थोड़ा पीती है, कूदना-फाँदना, दौड़ना आदि अनेक प्रकार का व्यायाम अधिक करती है; कटु-तिक्त रस युक्त पत्तों को प्रायः खाती रहती है, अतः उसका दूध हलका (सुपच) होता है। यह शोष (राजयक्ष्मा), ज्वर, श्वास, रक्तपित्त तथा अतिसार रोगों को नष्ट करता है।।२४।।

वक्तव्य-बकरी स्वयं में राजयक्ष्मा-चिकित्सा की एक प्रयोगशाला है। चरक-टीकाकार चक्रपाणि ने स्वरचित 'चक्रदत्त' में एक प्रयोग इस प्रकार दिया है-

'छागं मांसं पयश्छागं छागं सर्पिः सशर्करम् ।

छागोपसेवा शयनं छागमध्ये तु यक्ष्मनुत्'।

अर्थात् बकरी का मांस, चीनी मिला हुआ बकरी का दूध, बकरी का घी, बकरियों के बीच में रहना, इन्हीं के बीच में सोना और इनकी मैं-मैं सुनना यक्ष्मरोगनाशक होता है। बकरी के दूध-घी आदि के अलग-अलग प्रयोग प्राचीन संहिताओं में भी मिलते हैं। इस प्रकार बकरी का सर्वांग उपयोग आचार्य चक्रपाणि का बुद्धिकौशल है।

काशी-निवासी स्वतन्त्रतासेनानी, वयोवृद्ध पण्डित शिवविनायक मिश्र वैद्य अपने जीवन के अन्तिम दिनों में क्षयरोग से पीड़ित हो गये थे। उन्होंने चक्रदत्त के उक्त श्लोक के अनुसार अपनी जीवनचर्या बना ली थी, जिससे वे रोगमुक्त हो गये थे; तब से समीपस्थ जनता उन्हें 'बकरिया वैद्य' कहा करती थी। उनका स्वर्गवास उसके बहुत दिनों के बाद १९७६ में हुआ। ये स्वतन्त्रता-संग्राम के बाद आयुर्वेद के जीवन्त सेनानी एवं प्रहरी थे। ये बकरी का मांस नहीं खाते थे।

ईषद्रूक्षोष्णलवणमौष्ट्रकं दीपनं लघु।

शस्तं वातकफानाहकृमिशोफोदरार्शसाम्॥२५॥

ऊँटनी के दूध के गुण—ऊँटनी का दूध थोड़ा रूक्षता युक्त, उष्ण तथा लवण रसयुक्त, अग्निदीपक, लघु ( हलका ) होता है। यह वातविकार, कफविकार, आनाह (अफरा), कृमिरोग, शोथरोग, उदररोग तथा अर्शोरोग में हितकर होता है ।।२५।।

मानुषं वातपित्तासृगभिघाताक्षिरोगजित् ।

तर्पणाश्चोतनैर्नस्यैः-

मानुषी दूध के गुण-नारी का दूध वात, पित्त, रक्त तथा अभिघात ( चोट आदि लगने ) के कारण उत्पन्न नेत्र सम्बन्धी रोगों में तर्पण, आश्च्योतन एवं नस्य के रूप में प्रयोग करने से हितकर होता है।

वक्तव्य-तर्पण-विधि—रोगी को चित्त लेटाकर दो-चार बूंदें उसकी आँखों में डालकर कुछ देर दूध से आँखों को तृप्त होने दें। आश्च्योतन-विधि—आँखों या आँख में नारी के दूध की दो-चार बूंदें टपकाना, यह विधि अनेक बार की जाती है। वे दूध की बूंदें बहकर नीचे आ जाती हैं। नस्य-विधि—इसमें नारी के दूध को नथुनों में डालकर ऊपर की ओर को खींचा जाता है। इस नस्य से शिरोरोगों में शान्ति मिलती है।

-अहृद्यं तूष्णमाविकम् ॥२६॥

वातव्याधिहरं हिमाश्वासपित्तकफप्रदम्।

भेड़ी के दूध का गुण हृदय को अप्रिय या अहितकर, उष्ण, वातव्याधिनाशक, हिचकी, श्वास, पित्त एवं कफ को उभाड़ता है।। २६ ।।

वक्तव्य—वातव्याधि में इसकी मालिश करने तथा इसे पीने से लाभ होता है।

हस्तिन्याः स्थैर्यकृत्-

हथिनी के दूध का गुण—यह शरीर की स्थिरता को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाता है। वास्तव में इसका यह गुण 'कारणानुरूपं कार्यम्' को चरितार्थ करता है।

-बाढमुष्णं त्वैकशफं लघु ॥२७॥

शाखावातहरं साम्ललवणं जडताकरम्।

एकशफ दूध के गुण—एक खुर वाले प्राणियों (घोड़ी, गधी आदि) का दूध उष्ण (गरम ) एवं लघु (हलका) होता है। शाखाओं (टाँगों, बाँहों, रक्त आदि धातुओं एवं त्वचा ) के वातदोष का नाशक है। यह कुछ खट्टा एवं लवणरस युक्त होता है और जड़ता (आलस्य एवं बुद्धिहीनता ) कारक होता है।। २७ ।।

वक्तव्य-ऊपर २७वें पद्य में श्रीहेमाद्रि ने 'बाढम्' इस पद को हथिनी के दूध का विशेषण माना है और दूसरे विद्वानों ने इसे एकशफ दुग्ध का विशेषण स्वीकार किया है। ‘एकशफ' शब्द 'जातौ एकवचनम्' के अनुसार एक मान लेने पर यहाँ तक आठ प्राणियों के दूधों का वर्णन कर दिया है। एक शफ (खुर) वाले प्राणी अन्य अनेक होते हैं।

पयोऽभिष्यन्दि गुर्वाम, युक्त्या शृतमतोऽन्यथा ॥२८॥

आमशृत दुग्ध-गुण-कच्चा (बिना गरम किया ) दूध अभिष्यन्दी एवं गुरु, पाक में भारी होता है। विधिवत् पकाया गया दूध इस (कच्चे ) के विपरीत गुण वाला होता है।। २८॥

भवेद्गरीयोऽतिशृतं, धारोष्णममृतोपमम् ।

धारोष्ण दूध के गुण-अत्यन्त पकाया गया दूध अधिक गुरु हो जाता है और धारोष्ण दूध अमृत के समान गुणकारक होता है।

वक्तव्य—मनुष्यों की सन्तानें गाय, भैंस आदि के बच्चे जो माता का स्तनपान करते हैं, उन्हें धारोष्ण दूध सुलभ होता है। नवजात किंवा क्षीराद शिशुओं के भाग्य में अब धारोष्ण दूध पीना नहीं लिखा है, यह आज के युग की देन है।

अम्लपाकरसं ग्राहि गुरूष्णं दधि वातजित् ।। २९ ॥

मेदःशुक्रबलश्लेष्मपित्तरक्ताग्निशोफकृत्।

रोचिष्णु शस्तमरुचौ शीतके विषमज्वरे ॥३०॥

पीनसे मूत्रकृच्छ्रे च, रूक्षं तु ग्रहणीगदे।

नैवाद्यानिशि नैवोष्णं वसन्तोष्णशरत्सु न॥३१॥

नामुद्गसूपं नाक्षौद्रं तन्नाघृतसितोपलम्।

न चानामलकं नापि नित्यं नो मन्दमन्यथा ॥ ३२॥

ज्वरासृपित्तवीसर्पकुष्ठपाण्डुभ्रमप्रदम् ।

दधिगुण-वर्णन-दही पाक एवं रस में अम्ल होता है। ग्राही ( मल को बाँधने वाला ), गुरु ( पचने में देर लगाने वाला), उष्ण तथा वातनाशक होता है। मेदोधातु, शुक्र, कफ, पित्त, रक्त, अग्निवर्धक एवं शोथकारक होता है। भोजन के प्रति रुचि को बढ़ाता है। इसका प्रयोग अरुचि में किया जाता है। जाड़ा लगकर आने वाले विषमज्वर में, पीनसरोग में एवं मूत्रकृच्छ्ररोग में इसका प्रयोग हितकर होता है। ग्रहणीरोग में रूक्ष (मक्खन निकाला हुआ) दही हितकर होता है।

रात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, उष्ण (आग में तपाया हुआ) दही न खाये, वसन्त, ग्रीष्म तथा शरद् ऋतु में दही न खाये, मूंग की दाल तथा उसके बड़े के बिना दही न खाये, मधु, घी, मिश्री से रहित दही न खाये, आँवलों से रहित दही न खाये, प्रतिदिन दही न खाये और मन्दक (जो भलीभाँति जमा न हो ) ऐसा दही भी नहीं खाना चाहिए। यदि इस प्रकार के निषिद्ध दही का सेवन किया गया तो ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प, कुष्ठरोग, पाण्डुरोग, भ्रम ( चक्कर आना)—ये विकार उत्पन्न हो जाते है।। २९-३२॥

आजकल मक्खन रहित दूध तथा दही भी मिलता है। पुराने क्रम से घी निकालने में देर लगती है। आज भी पञ्जाब प्रदेश में उत्तम दूध, दही, घी सुलभ हैं। यद्यपि दही को बहुत-से लोग सदा खाते हैं, फिर भी इसके निषिद्ध विधि से निषिद्ध कालों में सेवन करने से ऊपर कहे गये ज्वर आदि रोगों के होने की सम्भावना बनी रहती है।

तक्रं लघु कषायाम्लं दीपनं कफवातजित् ॥३३॥

शोफोदरा ग्रहणीदोषमूत्रग्रहारुचीः।

प्लीहगुल्मघृतव्यापद्गरपाण्ड्वामयान् जयेत् ।। ३४॥

तक्र (मट्ठा या छाछ)—यह लघु, कषाय, अम्ल, जठराग्निदीपक तथा कफ-वातनाशक होता है। यह शोथरोग, उदररोग, अर्शोरोग, ग्रहणीरोग, मूत्राघात, अरुचि, प्लीहाविकार, गुल्म, घृत( स्नेह )-व्यापत्, गारविष तथा पाण्डुरोग को जीत लेता है।। ३३-३४।।

वक्तव्य—'तक्र के भेदों के सम्बन्ध में सुश्रुत के विचार—'तक्र'-'जिस दही में आधा जल मिलाकर नथने से स्नेह (मक्खन) अलग कर लिया जाता है, फिर जो पतला दही का भाग शेष रहता है, उसे 'तक्र' कहते हैं। यह न तो अधिक गाढ़ा और न अधिक पतला होता है। यह तक्र मधुरविपाकी, रस में अम्ल एवं कषाय होता है।

घोल—बिना पानी मिलाये जो दही मथा जाता है और जिसमें से स्नेह भाग भी अलग नहीं किया जाता, उसे घोल कहते हैं।

तक्रकूर्चिका—यह संग्राही, वातकारक तथा रूक्ष होती है एवं कठिनायी से पचती है। ( दही के साथ दूध को पकाने से 'दधिकूर्चिका' और तक्र के साथ दूध को पकाने से 'तक्रकूर्चिका' बनती है। तक्र तथा दही के गाढ़े भाग को भी 'कूर्चिका' या ‘पनीर' कहते हैं। दूध के गाढ़े भाग को भी 'कूर्चिका' कहते हैं, लोकव्यवहार में जिसे 'खोया' या 'मावा' कहते हैं। दूध को फाड़कर जो घन भाग बच जाता है, उसे 'किलाट' या 'छेना' कहते हैं।)

मण्ड—यह तक्र से भी पाचन में लघु होता है, इसे 'मस्तु' भी कहते हैं। इसे दही का पानी या छाछ का पानी भी कहते हैं।

तक्रप्रयोग-निषेध–घाव लग जाने पर, उष्णकाल (ग्रीष्म तथा शरद् ऋतु ) में, दुर्बलता में, मूर्छा, भ्रम, दाह तथा रक्तपित्त रोग में तक्र का प्रयोग न करें।

तक्रप्रयोग काल-शीतकाल में, अग्निमान्द्यरोग में, कफजनित विकारों में, स्रोतों में रुकावट आने पर तथा वात के दूषित होने पर तक्र का सेवन करना उत्तम होता है।

तक्र के गुण-मधुर रस वाला तक्र कफप्रकोपक तथा पित्तशामक होता है और अम्लरस-प्रधान तक्र वातनाशक तथा पित्तकारक होता है।

तक्रप्रयोग-विधि–वातदोष में अम्ल तक्र में नमक मिलाकर, पित्तदोष में मधुर तक्र में चीनी मिलाकर तथा कफदोष में तक्र में सोंठ, मरिच, पीपल के साथ कोई एक क्षार मिलाकर पीना चाहिए। इन प्रसंगों को देखें—सु.सू. ४५ के तक्रवर्ग में।

तक्र की प्रशंसा–संस्कृत के सुभाषित-साहित्य में विद्वानों ने तक्र की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। यथा—'तक्रं शक्रस्य दुर्लभम्'। कविराज लोलिम्बराज ने इसका वर्णन आलंकारिक भाषा में किया है। देखें—वैद्यावतंस, निघण्टु। तक्र के वास्तविक गुणों का परिचायक एक पद्य इस प्रकार है-

'न तक्रसेवी व्यथते कदाचित् न तक्रदग्धाः प्रभवन्ति रोगाः ।

यथा सुराणाममृतं सुखाय तथा नराणां भुवि तक्रमस्ति' ।।

तद्वन्मस्तु सरं स्रोतःशोधि विष्टम्भजिल्लघु।

मस्तु का वर्णन—मस्तु (दही का पानी) भी तक्र के समान गुण वाला होता है। विशेषकर यह सर, स्रोतों का शोधक, विष्टम्भ (कब्जियत ) को दूर करता है तथा पाचन में लघु होता है।

वक्तव्य-जब तक्र का गाढ़ा भाग नीचे बैठ जाता है और उसके ऊपर जो जलीय भाग तैरता है, वह 'तक्रमस्तु' है।

नवनीतं नवं वृष्यं शीतं वर्णबलाग्निकृत् ॥ ३५॥

सङ्ग्राहि वातपित्तासृक्क्षयार्शोदितकासजित्।

नवनीत-वर्णन–नवनीत (ताजा निकाला गया ) मक्खन वृष्य (वीर्यवर्धक), शीतल, कान्तिकारक, बलवर्धक, अग्नि को तीव्र करने वाला और संग्राही (मल को बाँधने वाला ) होता है। वातविकार, पित्तविकार, रक्तविकार, क्षयरोग, अर्शोरोग (रक्तार्श), अर्दित (मुखप्रदेश का लकवा) तथा कासरोग का विनाश करता है।। ३५॥

क्षीरोद्भवं तु सङ्ग्राहि रक्तपित्ताक्षिरोगजित् ॥ ३६॥

दूध का नवनीत—दूध से निकाला गया नवनीत विशेषकर संग्राही होता है। यह रक्तरोग, पित्तरोग तथा नेत्ररोगों का विनाश करता है।।३६ ।।

दूध को मथकर जो स्नेहद्रव्य प्राप्त किया जाता है, उसे 'नवनीत' कहा जाता है। आज के दूध को गरम करके दही जमाकर, कल को उसे मथकर जो स्नेहद्रव्य प्राप्त किया जाता है, उसे 'हैयंगवीन' कहते हैं। यह भी 'नवनीत' का ही एक प्रकार-भेद है। दोनों में ही दूध या दही का कुछ भाग लगा रहता है। पकाने पर घी का भाग ऊपर आ जाता है और दूध या दही का भाग नीचे रहकर जल जाता है।

शस्तं धीस्मृतिमेधाग्निबलायुःशुक्रचक्षुषाम्।

बालवृद्धप्रजाकान्तिसौकुमार्यस्वरार्थिनाम् ॥ ३७॥

क्षतक्षीणपरीसर्पशस्त्राग्निग्लपितात्मनाम्।

वातपित्तविषोन्मादशोषालक्ष्मीज्वरापहम् ॥ ३८॥

स्नेहानामुत्तमं शीतं वयसः स्थापनं परम्।

सहस्रवीर्यं विधिभिघृतं कर्मसहस्रकृत् ॥ ३९ ॥

घृत के गुण-बुद्धि, स्मृति (स्मरणशक्ति), मेधा (धारणाशक्ति वाली बुद्धि), जठराग्नि, शारीरिक बल, दीर्घायु (आयुर्वै घृतम् ), शुक्र तथा दृष्टि के लिए उत्तम है; बालकों तथा वृद्धों के लिए श्रेष्ठ है। प्रजा ( सन्तान ), कान्ति, सुकुमारता तथा सुरीला या तेज स्वर चाहने वालों के लिए उत्तम है। क्षत, क्षीण (क्षयपीड़ित), विसर्परोगी, शस्त्रहत, अग्निदाह से पीड़ित रोगियों के लिए हितकर है। वातविकार, पित्तविकार, विषविकार, उन्माद, शोष (राजयक्ष्मा ), अलक्ष्मी (निर्धनता या कुरूपता) तथा ज्वर का नाश करता है। यह समस्त स्नेहद्रव्यों में श्रेष्ठ है, शीतवीर्य है, यौवन को स्थिर रखने वाले द्रव्यों में भी सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्रोक्त विधियों से पकाकर रखा गया घी हजारों शक्तियों से पूर्ण होता है, अतएव युक्तियुक्त इसका प्रयोग करने पर यह हजारों चिकित्सोपयोगी कर्मों को करता है।। ३७-३९ ।।

मदापस्मारमूर्छायशिरःकर्णाक्षियोनिजान्।

पुराणं जयति व्याधीन् व्रणशोधनरोपणम्॥४०॥

पुराने घी के प्रयोग—मदपानजनित मदात्यय आदि विकारों में, अपस्मार, मूर्छा, सिर, कान तथा योनि (गर्भाशय, भग) के रोगों का विनाश करता है। यह व्रणों का शोधन एवं रोपण करता है।। ४० ।।

वक्तव्य-पुराने घी का व्यावहारिक परिचय सु.सू. ४५।१०७-१०९ से प्राप्त होगा। शास्त्रकारों ने काल की अवधि के अनुसार इसके नामभेद किये हैं। यथा—१. पुराणघृत, २. कुम्भसर्पि तथा ३. महाघृत। इनका प्रयोग उक्त सुश्रुत-सन्दर्भ के अनुसार करें। इसके भी कुछ अवान्तर भेद किये गये हैं। यथा-१ वर्ष पुराना, १० वर्ष पुराना, १५ वर्ष से अधिक पुराना अथवा १०० वर्ष या १११ वर्ष पुराना घृत 'पुराणघृत' या 'कुम्भसर्पि' कहा जाता है। इससे भी अधिक पुराने घी को ‘महाघृत' कहा जाता है। यह घी केवल औषधोपयोगी रह जाता है। घी जितना पुराना होगा उसका वर्ण मोमियाँ हो जाता है। तब इसमें विशेष प्रकार की गन्ध आने लगती है। इस घी का प्रयोग-सन्निपातज्वर में सिर के ऊपर ब्रह्मरन्ध्र के स्थान पर रखते हैं। श्वासरोग में इसे छाती, पसलियों तथा गले में लगाते (मलते) हैं। इसका संग्रह पहले श्रीमानों के घरों में, प्राचीन परम्परा के वैद्यों तथा हकीमों के चिकित्सालयों में होता था। यह चिकित्सा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण माना जाता था।

बल्याः किलाटपीयूषकूर्चिकामोरणादयः।

शुक्रनिद्राकफकरा विष्टम्भिगुरुदोषलाः॥४१॥

किलाट आदि का वर्णन—दूध से बनाये गये किलाट, पीयूष, कूर्चिका, मोरण या मोरट आदि शब्द से क्षीरशाक एवं तक्रपिण्ड का ग्रहण किया जाता है। ये सब बल, शुक्र, निद्रा तथा कफदोष को बड़ाते हैं। ये विष्टम्भी, गुरु तथा दोषकारक होते हैं। ४१ ॥

वक्तव्य-किलाट आदि का परिचय—इनके सम्बन्ध में हम इसी अध्याय में ३३-३४ श्लोकों के नीचे कह चुके हैं। मोरण या मोरट—पकते हुए दूध को नीबू के रस या फिटकिरी डालकर फाड़ लिया जाता है। जलीय भाग को मोरण या मोरट जेज्जट ने सुश्रुत के ४५वें अध्याय में यथास्थान कहा है। उसके सारभाग को छेना कहते हैं। पीयूष—अन्यत्र इसका अर्थ 'अमृत' है। नवप्रसूता गाय या भैंस के एक सप्ताह तक के दूध को पकाया जाता है, पकाते ही वह फटकर गाढ़ा हो जाता है, इसे पीयूष कहा जाता है। वह अत्यन्त गरिष्ठ होता है। ५-७ दिन के बाद यह दूध शुद्ध हो जाता है।

गव्ये क्षोरघृते श्रेष्ठे निन्दिते चाविसम्भवे।

इति क्षीरवर्गः।

उत्तम-अधम विचार—इस प्रकरण में कहे गये दूध तथा घी में गाय का दूध और गाय का ही थी उत्तम होता है और भेड़ का दूध एवं घी निन्दित होता है।

वक्तव्य—'नानौषधिभूतं जगति किञ्चिद् विद्यते'। चरक के इस वचन के अनुसार सभी पदार्थ चिकित्सोपयोगी हैं, अतएव उन सबका अपने-अपने स्थान पर महत्त्व होता ही है। यहाँ तो गाय और भेड़ के दूध, दही, घी की परस्पर तुलना की चर्चा मात्र है।

अथेक्षुवर्गः

इक्षो रसो गुरुः स्निग्धो बृंहणः कफमूत्रकृत् ॥४२॥

वृष्यः शीतोऽस्रपित्तघ्नः स्वादुपाकरसः सरः।

ईख के रस का वर्णन ईख का रस सामान्य रूप से गुरु, स्निग्ध, बृंहण (पुष्टिकारक ), कफ तथा मूत्र को बढ़ाने वाला होता है। यह वृष्य (वीर्यवर्धक), शीतल, रक्तपित्तनाशक, रस एवं पाक में मधुर तथा सर (मलभेदक) होता है।॥ ४२ ॥

वक्तव्य-शास्त्रान्तरों में ईख के भेद—आज चल रही विकास की आँधी में इनकी कुछ ही जातियों के नाम सुनायी देते हैं, हो सकता है कि आगे ये बचे-खुचे नाम भी उड़ जायेंगे; तथापि इनका उल्लेख यहाँ कर दिया जा रहा है। १. पौंड्रक (पौंडा), २. भीरुक, ३. वंशक, ४. शतपोरक ( सौ गाँठों वाला), ५. कान्तार, ६. तापसेक्षु ( जंगलों में होने वाली ईख ), ७. काण्डेक्षु, ८. सूचिपत्रक (जिसके पत्ते सुई की भाँति चुभते हों या नाम-विशेष ), ९. नैपाल (नेपाल देश में होने वाला), १०. दीर्घपत्र (नाम-विशेष, वैसे तो सभी ईखों के पत्ते लम्बे होते हैं), ११. नीलपोर (जिसकी गाँठों में नीली आभा हो), १२. कोशकृत् तथा १३. मनोगुप्ता—ये तेरह जातियाँ ईख की कही गयी हैं, इसी को 'ऊख' भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे 'सुगर केन' कहते हैं। संस्कृत में इसका एक नाम 'गुडमूल' है अर्थात् ईख सभी प्रकार की मिठाइयों की जड़ है। आगे चलकर बाल, तरुण, वृद्ध भेद से भी इसके गुणों का वर्णन किया गया है।

ईख के रस से निर्मित पदार्थ—१. फाणित (राब), २. मत्स्यण्डी (मछली के अण्डों के सदृश ) या खण्डराब, ३. गुड़, ४. खण्ड (खाँड ), ५. शर्करा (चीनी), ६. पुष्पसिता या सितोपला ( फूलमिश्री)। इनके गुण चरक, सुश्रुत आदि में देखें।

सोऽग्रे सलवणो, दन्तपीडितः शर्करासमः॥४३॥

अगले भाग का रस-ईख के प्रारम्भिक एक-दो पोरों का रस कुछ नमकीन जैसा होता है। मध्य भाग का दाँतों से चूसा हुआ रस चीनी के समान मधुर एवं गुणकारक होता है।। ४३ ।।

मूलाग्रजन्तुजग्धादिपीडनान्मलसङ्करात् ।

किश्चित्कालं विधृत्या च विकृतिं याति यान्त्रिकः॥

विदाही गुरुविष्टम्भी तेनासौ-

यान्त्रिक रस के भेद-यन्त्र-विशेष में दबाकर निकाला हुआ ईख का रस-जड़ का भाग, अगला भाग तथा कीड़े आदि द्वारा खाया गया भाग सब एक साथ निचोड़ा जाता है। उसमें मैल का भी मिश्रण हो जाता है और वह कुछ समय तक उसी प्रकार पड़ा रह जाता है, तो वह रस विकृत (विकारयुक्त) हो जाता है। अतः वह विदाहक, गुरुपाकी तथा विष्टम्भी हो जाता है।। ४४ ।।

-तत्र पौण्ड्रकः। शैत्यप्रसादमाधुर्यैर्वरस्तमनु वांशिकः॥४५॥

ईख के भेद तथा गुण—ईख की अनेक जातियाँ होती हैं, उनमें पौण्ड्रक नामक ईख जो देखने में मोटी, चबाने में कोमल होती है, उसका रस शीतल, स्वच्छ एवं मधुर होने के कारण सबमें श्रेष्ठ होता है। इससे गुणों में कुछ कम ‘वाशिक' नामक ईख होती है।। ४५ ।।

वक्तव्य-श्रीहेमाद्रि ने 'वांशिक' नामक ईख का पर्याय नीलेक्षु' दिया है। यह पौण्ड्रक जैसी मोटी तो होती है, किन्तु उससे कठोर होती है।

शतपर्वककान्तारनैपालाद्यास्ततः क्रमात्।

सक्षाराः सकषायाश्च सोष्णाः किश्चिद्विदाहिनः॥

शतपर्वक आदि ईखों के गुण-शतपर्वक ईख ( अनेक पोरों वाला) कान्तार, नैपाल, आदि शब्द से दीर्घपत्र आदि भेदों को समझना चाहिए। उक्त ईखों के रस वांशिक नामक ईख के रस से उत्तरोत्तर हीन गुण वाले होते हैं। यथा—क्रमशः कुछ खारे, कुछ कसैले, कुछ उष्ण और कुछ विदाहकारक होते हैं।। ४६ ।।

वक्तव्य- आज जहाँ ईख की प्राचीन जातियों का ह्रास हो रहा है, वहीं कृषि सम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धानों द्वारा नयी-नयी ईख की जातियों का आविष्कार भी हो रहा है। आज के नये उर्वरकों द्वारा उनकी उपज में बढ़ोत्तरी देखी जाती है, किन्तु स्वाद-गुण में प्राचीन जातियों की तुलना में ये कहीं स्थिर नहीं हैं, ऐसा बुद्धिजीवियों का मानना है। ये सब युगानुरूप कार्य हैं।

फाणितं गुर्वभिष्यन्दि चयकृन्मूत्रशोधनम् ।

फाणित के गुण—फाणित गुरु, अभिष्यन्दी, दोषों का संचय करने वाला किन्तु मूत्र का शोधन करने वाला होता है अर्थात् इसका सेवन करने से मूत्र खुलकर निकल आता है।

नातिश्लेष्मकरो धौतः सृष्टमूत्रशकृद्गुडः॥४७॥

प्रभूतकृमिमज्जासृङ्मेदोमांसकफोऽपरः ।

गुड़ के गुण- १. ईख के रस को स्वच्छ करके बनाया गया प्रथम श्रेणी का गुड़ अधिक कफकारक नहीं होता तथा यह मूत्र एवं पुरीष का प्रवर्तक होता है। २. ईख के रस को पकाते समय उसकी मैल को निकाले बिना जो गुड़ बनाया जाता है, वह उक्त प्रथम गुड़ से दूसरी श्रेणी का होता है। उसके गुण—इसके सेवन से पेट में पर्याप्त क्रिमियों की उत्पत्ति होती है, यह मज्जा, मेदस्, मांस तथा कफदोष को बढ़ाता है। ४७ ।।

हृद्यः पुराणः पथ्यश्च, नवः श्लेष्मानिसादकृत् ॥४८॥

पुराने-नये गुड़ के गुण–पुराना गुड़ हृदय के लिए हितकारक तथा पथ्य होता है और नया गुड़ कफदोष को बढ़ाने वाला एवं जठराग्नि को मन्द कर देता है।। ४८।।

वृष्याः क्षीणक्षतहिता रक्तपित्तानिलापहाः।

मत्स्यण्डिकाखण्डसिताः क्रमेण गुणवत्तमाः॥४९॥

मत्स्यण्डिका आदि के गुण—मत्स्यण्डिका ( राब), खण्ड ( खाँड़ ) तथा सिता या सितोपला ( मिश्री ) ये उत्तरोत्तर गुणवान् होते हैं अर्थात् मत्स्यण्डिका से खण्ड, इससे सिता अधिक गुणवाली होती है। इनके गुण—ये सभी वृष्य, क्षत ( उरःक्षत ) तथा क्षीण पुरुषों के लिए हितकर होते हैं और रक्तपित्त एवं वातदोष नाशक हैं।॥४९॥

वक्तव्य-ईख के रस को भलीभाँति पकाते-पकाते जब वह पत्थर की भाँति कड़ा हो जाता है, तो उसे 'गुड' कहते हैं, किन्तु उसी गुड़ को गौड़ (बंगाल का पुराना नाम ) देशवासी मत्स्यण्डी कहते हैं। यथा- 'इक्षो रसो यः सम्पक्वो जायते लोष्ठवद् घनः। स गुडो, गौडदेशे तु मत्स्यण्ड्यैव गुडो मतः' ।

तद्गुणा तिक्तमधुरा कषाया यासशर्करा।

यासशर्करा या यवासशर्करा—इसे 'जवासा' की खाँड या चीनी कहते हैं। यह भी ईख की चीनी के समान गुणों वाली होती है। यह कुछ तिक्त, मधुर तथा कषाय रस वाली होती है।

दाहतृट्च्छर्दिमूर्छासृपित्तघ्न्यः सर्वशर्कराः॥५०॥

सभी प्रकार की शर्कराओं के गुण-दाह (जलन), प्यास, वमन, मूर्छा (बेहोशी ) तथा रक्तपित्त का शमन करती हैं, अतः इन्हें उत्तम कहा गया है।।५० ।।

वक्तव्य-ईख के अतिरिक्त अन्य पदार्थों से भी शर्करा का निर्माण किया जाता है। जैसे—ताड़ का गुड़, ताड़ की चीनी, खजूर की चीनी, दाख (मुनक्का ) की चीनी तथा अन्य मधुर फलरसों से बनायी गयी चीनी, मधुर्शकरा आदि।

मधुशर्करा-जैसे राब में खाँड का अंश नीचे बैठ जाता है वैसे ही किसी-किसी मधु में मधुशर्करा का अंश नीचे इकट्ठा हो जाता है। उसमें चीनी के सदृश कण दिखलायी देते हैं। यह स्थिति मधु में दो या तीन मास के बाद देखी जाती है और मधु का तरल भाग ऊपर तैरता रहता है, यह भी शर्कराभेद ही है। यही कारण है कि प्राचीन संहिताकारों ने मधुशर्करा के गुण-धर्मों का वर्णन किया है। देखें—सु.सू. ४५।१६६। कुछ पर्वतीय प्रदेशों में मधु को जमा देने के लिए शुद्ध घी का जामन डाल देते हैं। इससे मधु जम जाता है, उसे बर्फी की भाँति काटकर मेहमानों (महामान्यों ) का स्वागत किया जाता है।

शर्करेक्षुविकाराणां फाणितं च वरावरे।

इतीक्षुवर्गः।

शर्करा की उत्तमता-ईख के स्स से बनने वाले सभी पदार्थों में शर्करा तथा मिश्री सर्वश्रेष्ठ होती है। फाणित ( राब) अधम होती है।

वक्तव्य—'यासशर्करा'-जवासा नामक पौधा से जो गोंद निकलती है, उसी को यासशर्करा अथवा यवासशर्करा कहते हैं। देखें—सु.सू. ४५।१६७। यह औषध व्यवसाइयों की दूकान में माना या मना नाम से मिलती है। यह राजाओं एवं श्रीमानों के योग्य विरेचन है, यूनानी वैद्यक में प्रसिद्ध तुरञ्जवीन भी यही है। इसे चासनी बनाकर बर्फी की भाँति जमा लिया जाता है, एक टुकड़ा बर्फी पानी के साथ लें, मुँह भी मीठा और पेट भी साफ।

अथ मधुवर्गः

चक्षुष्यं छेदि तृट्श्लेष्मविषहिध्मास्रपित्तनुत्॥५१॥

मेहकुष्ठकृमिच्छर्दिश्वासकासातिसारजित्।

व्रणशोधनसन्धानरोपणं वातलं मधु॥५२॥

रूक्षं कषायमधुरं, तत्तुल्या मधुशर्करा।

मधु का वर्णन-मधु (शहद ) नेत्रों के लिए हितकारक होता है, यह लेखन होने के कारण कफ को निकाल देता है; प्यास, कफदोष, विषविकार, हिक्का ( हिचकी), रक्तपित्त, प्रमेह, कुष्ठ, क्रिमि, छर्दि, श्वास, कास तथा अतिसार रोग को नष्ट करता है। यह व्रणशोधक, व्रणसन्धान तथा व्रणरोपण करता है। यह वातदोषकारक है, रूक्ष, कषाय एवं मधुर गुणवाला है। इसी के समान गुणों वाली 'मधुशर्करा' भी होती है॥५१-५२॥

वक्तव्य—सुश्रुत के अनुसार मधु आठ प्रकार का होता है—१. पौत्तिक, २. भ्रामर, ३. क्षौद्र, ४. माक्षिक, ५. छात्र, ६. आर्घ्य, ७. औद्दालक तथा ८. दाल। हमने मधुशर्करा का वर्णन ऊपर श्लोक ५० के वक्तव्य में कर दिया है, क्योंकि उक्त श्लोक का विषय था 'सर्वशर्करा' वर्णन।

उष्णमुष्णार्तमुष्णे च युक्तं चोष्णैर्निहन्ति तत्॥५३॥

उष्णमधुसेवन का निषेध–उष्ण मधु का सेवन उष्ण (धूप, घाम या अग्नि) से सन्तप्त मानव को उष्णकाल (गर्मी के दिनों) में उष्ण जल आदि के साथ खाने-पीने या चाटने के लिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हानि होती है।। ५३ ।।

प्रच्छर्दने निरूहे च मधूष्णं न निवार्यते। अलब्धपाकमाश्वेव तयोर्यस्मान्निवर्तते ॥५४॥

इति मधुवर्गः।

संशोधन में मधु-प्रयोग–वमन के लिए तथा निरूहणबस्ति में प्रयुक्त उष्ण मधु अथवा द्रव पदार्थ के साथ मिला हुआ मधु हानिकारक नहीं होता, क्योंकि वमन, निरूहण में प्रयुक्त उष्ण मधु शरीर में बिना पचे ही शीघ्र बाहर लौट (निकल) जाता है।।५४।।

अथ तैलवर्गः

तैलं स्वयोनिवत्तत्र मुख्यं तीक्ष्णं व्यवायि च।

त्वग्दोषकृदचक्षुष्यं सूक्ष्मोष्णं कफकृन्न च ॥५५॥

कृशानां बृंहणायालं स्थूलानां कर्शनाय च ।

बद्धविट्कं कृमिघ्नं च संस्कारात्सर्वरोगजित् ॥५६॥

सामान्य तैल का वर्णन सभी तेल अपने-अपने उत्पत्तिकारणों के समान गुण-धर्म वाले होते हैं। सब तेलों में 'तिलतैल' मुख्य होता है, क्योंकि तैल शब्द की निष्पत्ति ही तिल शब्द से होती है। यथा 'तिलोद्भवं तैलम्'। तिलतैल—तीक्ष्ण ( मन्द से विपरीत), व्यवायी ( शीघ्र फैलने वाला ), त्वग्दोषनाशक (दोषं कृन्ततीति दोषकृत् ), नेत्रों के लिए हानिकारक, सूक्ष्म तथा उष्ण होता है। यह स्निग्ध होने पर भी कफकारक नहीं होता, कृश पुरुषों को पुष्ट करने में समर्थ है, अतएव वह बृंहण-कार्य भी करता है। स्थूलों को कृश करता है, पुरीष को बाँधता है, कृमिनाशक है और संस्कार करने से वात आदि दोषों को नष्ट करता है।५५-५६ ।।

वक्तव्य—'कृशानां बृंहणायाऽलम्' यह तिलतैल जो दुबले हैं, उन्हें पुष्ट करने में समर्थ है और 'स्थूलानां कर्शनाय च'—स्थूल पुरुषों को कृश भी करता है। ये गुण इसके परस्पर विरुद्ध हैं ? इसका समाधान—यह तेल कृश पुरुष के संकुचित हुए स्रोतों में जाकर व्यवायि गुण के कारण उनमें प्रवेश कर उन स्रोतों को रस आदि धातुओं को वहन करने की शक्ति देकर उनका बृंहण करता है और यह वातदोष तथा कफदोष का क्षय करके स्थूल पुरुषों को कृश करता है। यथा—'तैलं वातश्लेष्मप्रशमनानाम्' । (च.सू. २५/४०)

सतिक्तोषणमैरण्डं तैलं स्वादु सरं गुरु।

वर्मगुल्मानिलकफानुदरं विषमज्वरम् ॥५७॥

रुक्शोफौ च कटीगुह्यकोष्ठपृष्ठाश्रयौ जयेत् ।

तीक्ष्णोष्णं पिच्छिलं विलं, रक्तैरण्डोद्भवं त्वति ॥

एरण्डतेल के गुण—यह कुछ तिक्त एवं कुछ कटु तथा मधुर रस वाला, विरेचक और पचने में भारी होता है। यह अण्डवृद्धि, गुल्मरोग, वातरोग, कफरोग, उदररोग एवं विषमज्वर का विनाश करता है। कमर, गुह्यप्रदेश, समस्त कोष्ठ के अवयवों, पीठ की पीड़ा तथा सूजन को जीत लेता है। लाल एरण्ड का तेल—यह तीक्ष्ण, उष्ण, पिच्छिल एवं अप्रिय गन्ध वाला होता है।। ५७-५८ ।।

वक्तव्य-कटिशूल में इसकी शीघ्र गुणकारिता को देखकर कहा गया है—'आमवातगजेन्द्रस्य कटीविपिनचारिणः । एक एव निहन्ताऽसौ एरण्डस्तैलकेशरी' ।। अर्थात् आमवातरोग रूपी कमररूपी वन में घूमने वाले हाथी को मारने वाला यह एरण्डतेल रूपी सिंह अकेला काफी है और इसका प्रयोग विरेचन के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग करने के लिए ऋतु एवं देश-काल का विचार कर लेना चाहिए।

पूर्ण अवस्था वालों को २ या ४ तोले की मात्रा में इसे दूध में मिलाकर देना चाहिए। बच्चों की नाभि के चारों ओर इसे गुनगुना कर मालिश कर देने से भी वही लाभ होता है।

कटूष्णं सार्षपं तीक्ष्णं कफशुक्रानिलापहम् ।

लघु पित्तास्रकृत् कोठकुष्ठाझेव्रणजन्तुजित् ॥ ५९॥

सरसों का तेल–सरसों का तेल कटु, उष्ण, तीक्ष्ण होता है। यह कफ, शुक्र तथा वात दोषनाशक है, लघु है, पित्त एवं रक्तवर्धक है, कोठ ( जुलपित्ती या पित्त उभड़ना), कुष्ठरोग, अर्शोरोग, व्रण तथा क्रिमियों को नष्ट करता है।। ५९।।

वक्तव्य—सरसों वर्ण से दो प्रकार की होती है—१. लाल तथा २. पीली। इनमें लाल सामान्य है। इसका तेल निकाला जाता है। पीली सरसों पूजा-पाठ आदि शुभकृत्यों में सर्वत्र प्रयोग में लायी जाती है। पीली सरसों का प्रयोग कृत्या ( मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन ) आदि में भी होता है। पुनः यह दो प्रकार की होती है—१.मीठी तथा २. कड़वी। मीठी सरसों का शाक पर्वतीय क्षेत्रों तथा पञ्जाब आदि में बड़े चाव से खाया जाता है। कड़वी सरसों को राई या लाई भी कहा जाता है। अलमोड़ा, नैनीताल आदि क्षेत्रों में इसे बादशाहलाई भी कहते हैं। इसके पत्ते दो-चार इंच चौड़े होते हैं, इनका शाक भी अत्यन्त रुचिकर होता है। इसका तेल झालदार होता है, नासिका तथा त्वचा पर लगाने से चुनचुनाता है। साहित्य-दर्पणकार ने 'तरुणं सर्षपशाकं' को ग्रामीणों का भोजन कहा है। यह नागरिकों को मिलता भी कहाँ है?

आक्षं स्वादु हिमं केश्यं गुरु पित्तानिलापहम् ।

बहेड़े की गिरी का तेल—बहेड़ा का तेल स्वादु (मधुर ), शीतल, बालों के लिए हितकर, पचने में भारी, पित्त तथा वात विकारों का शमन करता है।

नात्युष्णं निम्बज तिक्तं कृमिकुष्ठकफप्रणुत् ॥६०॥

नीम की गिरी का तेल-निबौलियों से निकाला गया तेल अधिक उष्णवीर्य वाला नहीं होता, स्वाद में तिक्त होता है। यह क्रिमियों, कुष्ठरोगों तथा कफज रोगों का नाश करता है।। ६० ।।

उमाकुसुम्भजं चोष्णं त्वग्दोषकफपित्तकृत् ।

अतसी एवं कुसुम्भ तेल–अतसी (अलसी या तीसी ) तथा कुसुम्भ (बरे) के तेल उष्णवीर्य होते हैं; त्वचा के विकारों, कफदोष तथा पित्तदोष को बढ़ाते हैं। वक्तव्य स्थावर तेलों की संख्या अनन्त हो सकती है। फिर भी कुछ तैल ऐसे हैं जो मिलते हैं, जिनकी आवश्यकता पड़ती रहती है; उनका परिगणन मात्र हम यहाँ कर रहे हैं— १. मूलक (मूली के बीजों का) तेल, २. दन्ती (जमालगोटा) का तेल, ३. इंगुदी ( हिंगोट ) के बीजों का तेल, ४. सरसों का तेल, ५. राई का तेल, ६. करञ्ज (डिठौरी) का तेल, ७. नीम का तेल, ८. सहजन के बीजों का तेल, ९. सुवर्चला ( हुलहुल ) के बीजों का तेल, १०. पीलु के बीजों का तेल, ११. नीप ( कदम्ब ) के बीजों का तेल, १२. शंखिनी वृक्ष के बीजों का तेल (च.क. ११।१० में देखें), १३. तुवरक (चालमोगरा ) का तेल ( देखें—सु.चि. १३।२०-२६), १४. आरुष्कर ( भिलावा ) का तेल, १५. बिभीतक (बहेड़ा की गिरी) का तेल, १६. अतिमुक्तक (माधवीलता के बीजों) का तेल, १७. अक्षोट ( अखरोट की गिरी ) का तेल, १८. नारिकेल की गिरी का तेल, १९. मधूकबीजों का तेल, २०. वपुष (खीरा) के बीजों का तेल, २१. कूष्माण्ड-बीजतेल, २२. श्लेष्मातक (लिसोड़ा ) के बीजों का तेल, २३. राजादन (चिरौंजी ) का तेल, २४. अगुरुसारतेल, २५. सरल (चीड़ ) सार का तेल (गन्धाविरोजा), २६. देवदारुसार (तारपीन ) का तेल, २७. शिंशिपा (सार) का तेल, २८. श्रीपर्णी ( गम्भारी) के बीजों का तेल, २९. किंशुक (पलाश) के बीजों का तेल, ३०. खडूजा के बीजों का तेल, ३१. बादाम का तेल तथा अन्य अनेक तेल।

वसा मज्जा च वातघ्नौ बलपित्तकफप्रदौ॥६॥

मांसानुगस्वरूपौ च, विद्यान्मेदोऽपि ताविव।

इति तैलवर्गः।

प्राणिज स्नेह-स्थावर-स्नेहों का वर्णन करने के बाद अब यहाँ से जंगम-स्नेहों का वर्णन किया जा रहा है। वसा तथा मज्जा नामक स्नेहों की प्राप्ति प्राणियों से की जाती है। ये दोनों स्नेह वातनाशक, बल, पित्त, कफ को बढ़ाते हैं। ये मांस के समान गुण वाले हैं। मेदोधातु के गुण भी वसा-मज्जा के समान होते हैं।। ६१॥

वक्तव्य-दिनचर्या-प्रकरण में उद्वर्तन का महत्त्व निर्दिष्ट है, उसी से सम्बन्धित विषय यहाँ भी दिया गया है—'तैलप्रयोगादजरा निर्विकारा जितश्रमाः। आसन्नतिबला युद्धे दैत्याधिपतयः पुरा' ।। (अ.सं.सू. ६।१०१ ) स्थावर-जंगम स्नेहों के सम्बन्ध में विशेष देखें—च.सू. १३; सु.सू. ४५ तथा सु.चि. ३१ ।

अथ मद्यवर्गः

दीपनं रोचनं मद्यं तीक्ष्णोष्णं तुष्टिपुष्टिदम् ।। ६२॥

सस्वादुतिक्तकटुकमम्लपाकरसं सरम् ।

सकषायं स्वरारोग्यप्रतिभावर्णकृल्लघु ।। ६३ ॥

नष्टनिद्राऽतिनिद्रेभ्यो हितं पित्तास्रदूषणम्।

कृशस्थूलहितं रूक्षं सूक्ष्म स्रोतोविशोधनम् ॥ ६४॥

वातश्लेष्महरं युक्त्या पीतं विषवदन्यथा।

मद्य का वर्णन—विधिपूर्वक सेवन करने पर प्रायः सभी प्रकार के मद्य जठराग्नि को प्रदीप्त करते (बढ़ाते ) हैं, रोचन (भोजन के प्रति रुचि को बढ़ाने वाले ) हैं, ये तीक्ष्ण एवं उष्ण होते हैं। मात्रानुकूल सेवन करने से तुष्टि (सन्तोष ) तथा शारीरिक पुष्टि को देते हैं। सामान्य मद्य कुछ मधुर, तिक्त, कटु रस वाला होता है। इसका अम्लपाक होता है, सर ( मल को निकालने वाला) है, कुछ कषाय रसयुक्त भी होता है। यह स्वर, आरोग्य, प्रतिभा तथा मुखमण्डल की कान्ति को बढ़ाता है, लघु है। जिन्हें निद्रा न आती हो और जो अतिनिद्रा से पीड़ित हों उनके लिए हितकर होता है। यह पित्त तथा रक्त को दूषित कर देता है, कृश को पुष्ट करता है और स्थूल को कृश कर देता है, रूक्ष तथा सूक्ष्म है, स्रोतों को शुद्ध करता है, वातदोष एवं कफदोष को दूर करता है। विधि-विपरीत सेवन किया मद्य विष के समान हानिकारक होता है।। ६२-६४।।

संक्षिप्त सन्दर्भ-संकेत—च.सू. २५।४०; च.चि. २४; सु.सू. ४५; सु.उ. ४७ तथा अ.सं.सू. ६ मद्यवर्ग।

वक्तव्य—'मद्यं सौमनस्यजननानां, मद्याक्षेपो धीधृतिस्मृतिहराणाम्'। (च.सू. २५।४० ) मद्य में जो दस गुण होते हैं वे क्रमशः ओजस् को जो शुक्र का उपधातु है, उसका विनाश कर देते हैं; यदि मद्य का अविधि सेवन किया गया तो। देखें—च.चि. २४।२९-३१। तैलवर्ग के बाद यहाँ मद्यवर्ग का इसलिए वर्णन किया गया है कि यह भी द्रव-द्रव्य है, दूसरा कारण यह भी है कि तेल और मद्य में 'कृश-स्थूल हित' धर्म समान हैं।

मद्य किस प्रकार कृश तथा स्थूल पुरुषों के लिए हितकारक होता है, उसका विवेचन यहाँ दिया जा रहा है—मद्य अपने तीक्ष्ण, सूक्ष्म आदि गुणों से तथा स्रोतों को शुद्ध करने आदि कर्मों के कारण ही कृशता अथवा स्थूलता को नष्ट करता है। कृशता-नाश स्रोतों का भलीभाँति शोधन हो जाने से शरीर में रसधातु का संचार सुचारु रूप से होने लगता है, जिसके फलस्वरूप रस आदि सभी धातुएँ पुष्ट होने लग जाती हैं, जिससे मानव-शरीर पुष्ट हो जाता है। स्थूलहित-मद्य में रूक्ष, सर, तीक्ष्ण आदि कतिपय गुण ऐसे होते हैं, जिनके कारण तथा उक्त प्रकार से स्रोतों के संशोधन-कर्म से मेदोधातु का संचय होना भी रुक जाता है और पहले से संचित मेदोधातु इधर-उधर विलीन हो जाती है, मेदोवृद्धि ही तो स्थूलता में मूल कारण है।

नष्टनिद्राऽतिनिद्रेभ्यो हितम्-मद्य में तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष आदि गुण होते हैं, इनके कारण अतिनिद्रा का नाश हो जाता है। मद्य में मादकता यह एक प्रधान गुण होता है, जिसके कारण जिन्हें निद्रा नहीं आती है उन्हें मद्यपान कराने से निद्रा आ जाती है।

मद्य-परिचय–'बुद्धिं लुम्पति यद्रव्यं मदकारि तदुव्यते। तमोगुणप्रधानं च यथा मद्यं सुरादिकम् । (शा.पू.खं. ४।२१ ) अर्थात् जो द्रव्य (मद्य ) बुद्धि का विनाश कर देता है, उसे मदकारक कहते हैं, क्योंकि उसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है। जैसे—मद्य, सुरा आदि।

मद्य रसायन है—यद्यपि मद्य एवं विष समान गुण वाले कहे गये हैं, तथापि मद्य तथा अन्न को समान रूप से प्रतिदिन सेवनीय कहा गया है। जब मद्य का अनुचित प्रकार से प्रयोग किया जाता है, तब यह रोगोत्पादक होता है, विधिपूर्वक सेवन करने से इसमें अमृत के समान गुण हैं। देखें—च.चि. २४१५९।

विधिप्रयुक्त मद्य के गुण—विधिपूर्वक, मात्रानुसार तथा समय पर चिकने पदार्थों के साथ यथाशक्ति, प्रसन्नचित्त होकर जो मद्यपान करता है, उसके लिए वह अमृत के समान गुणकारी होता है। देखें—च.चि. २४॥२७॥

सुरा का ऐतिहासिक वर्णन—चरक-चिकित्सास्थान २४१३ में सुरा की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इसकी 'सौत्रामणि' नामक यज्ञ में आहुति भी दी जाती है। इस दृष्टि से यह सुरा यज्ञीय ( पवित्र ) द्रव्य है। उक्त यज्ञ का संक्षिप्त परिचय–सौत्रामणि यज्ञ का ऋषि प्रजापति, देवता सुरा तथा इसका छन्द अनुष्टुप् है। इस यज्ञ में जिस समय सुरा-सन्धान किया जाता है, उस समय इस मन्त्र का उच्चारण किया जाता है—'ॐ स्वाद्वीन्त्वा स्वादुना तीव्रा तीव्रणामृताममृतेन। मधुमती मधुमता सृजामि। स सोमेन सोमोऽस्यश्विभ्यां पच्यस्व सरस्वत्यै पच्यस्वेन्द्राय सुत्राम्णे पच्यस्य' । इसका विस्तृत विवरण यजुर्वेद-काण्वशाखा अध्याय २१-२३ में देखें।

गुरु तद्दोषजननं नवं, जीर्णमतोऽन्यथा॥६५॥

नया तथा पुराना मद्य—नया मद्य गुरु ( देर में पचने वाला) तथा त्रिदोषकारक होता है और इसके विपरीत पुराना मद्य लघु (शीघ्र पचने वाला ) एवं त्रिदोषशामक होता है। ६५ ।।

वक्तव्य-तात्पर्य यह है कि नये मद्यों का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल पुराने मद्य, आसव, अरिष्ट आदि का सेवन करना चाहिए। अतएव कहा गया है—'पुराणाः स्युर्गुणैर्युक्ता आसवा धातवो रसाः' । अर्थ स्पष्ट है।

पेयं नोष्णोपचारेण न विरिक्तक्षुधातुरैः।

नात्यर्थतीक्ष्णमृद्वल्पसम्भारं कलुषं न च ॥६६॥

मद्य का निषेध–उष्ण गुणयुक्त आहार-विहार के साथ, विरेचन करने के बाद एवं भूखे पेट में मद्य का सेवन न करे। अत्यन्त तीक्ष्ण, अत्यन्त मृदु ( जिसमें मादकता बहुत कम हो), जो समुचित सामग्री से न बनाया गया हो और जो मलिन अर्थात् स्वच्छ न किया गया हो, ऐसे मद्य को नहीं पीना चाहिए।। ६६ ।।

गुल्मोदरा ग्रहणीशोषहृत् स्नेहनी गुरुः।

सुराऽनिलघ्नी मेदोऽसृक्स्तन्यमूत्रकफावहा ।। ६७॥

विभिन्न सुराओं का वर्णन—'सुरा'—यह गुल्मरोग, उदररोग, अर्शोरोग, ग्रहणीरोग तथा शोष (राजयक्ष्मा) रोग का विनाश करती है। यह स्नेहनकारक, गुरु ( देर में पचने वाली ) तथा वातनाशक होती है। यह मेदोधातु, रक्तधातु, दूध, मूत्र एवं कफदोष को बढ़ाती है।। ६७ ।।

वक्तव्य-सुरा-परिचय—'शालिपिष्टकृतं मद्यं सुरा' । (श्रीहेमाद्रि ) मद्य के अनेक भेदों में सुरा का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। सुरा-निर्माण के लिए शास्त्रोचित सामग्री का सन्धान हो जाने पर जब यन्त्र द्वारा मद्य निकाला जाता है, तो उसमें से पहले जो अर्क निकलता है, वह बहुत साफ होता है, अतएव उसे 'प्रसन्ना' कहते हैं। इसे पीते समय इसमें जल मिलाकर पिया जाता है, अतः इसे उत्तम श्रेणी की 'सुरा' कहते हैं। इसके बाद कादम्बरी, जगल और मेदक क्रमश: निम्न स्तर की होती हैं। प्राचीन काल में सुर, असुर, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व एवं मनुष्य भले ही इस उपद्रवकारिणी सुरा का आदर के साथ सेवन करते रहे हों; जैसा वर्णन च.चि. २४ में मिलता है और आज भी मद्य पीने वालों की कमी नहीं है। सरकार को भी इससे पर्याप्त लाभ है, भले ही सरकार मद्यविक्रय के साथ मद्यपान-निषेध की भी घोषणा करती रहती है, अस्तु। महर्षि वाग्भट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—'मद्यविक्रयसन्धानदानादानानि नाचरेत्' । (अ.ह.सू. २।४० ) अर्थात् मद्य का बनाना, बेचना, देना तथा लेना नहीं करना चाहिए। शास्त्र के इन उपदेशों को जब भले लोग नहीं सुनते हैं, तो भला ये शराबी कब सुनेंगे? और क्यों सुनेंगे?

सभी प्रकार के मादक पेय पदार्थों का नाम 'मद्य' है। प्राचीन उपलब्ध आयुर्वैदिक ग्रन्थों में 'अर्क' निकालने की विधि का उल्लेख नहीं मिलता। परवर्ती 'भैषज्यरत्नावली' नामक संग्रह-ग्रन्थ में 'मृतसंजीवनी सरा' के निर्माण की विधि ‘मृन्मये मोचिकायन्ने मयूराख्येऽपि यन्त्रके' (ज्वराधिकार-प्रकरण ) में अर्क निकालने का विधान किया गया है। अर्क जिनसे निकाला जाता है, उनके मोचिकायन्त्र तथा मयूरयन्त्र ये प्राचीन नाम हैं। मद्य के लिए सन्धान किये गये द्रव्यों का जो अर्क रूप द्रव होता है, उसी को मद्य (शराब) कहते हैं। सन्धानकाल की निश्चित अवधि नहीं है, फिर भी जिन द्रव्यों का सन्धान शीत-प्रधान स्थानों में एक मास में हो जाता है, वही कार्य उष्ण-प्रधान स्थानों में १५ दिनों में होते देखा जाता है।

एलोपैथी तथा होमियोपैथी पद्धति के अनुसार मद्यसार (स्प्रिट ) में औषधियाँ डालकर कुछ समय तक उसी में पड़ी रहने पर उस-उस औषध को टिंचर के रूप में तैयार कर लिया जाता है। आयुर्वेदीय पद्धति के अनुसार औषधि तथा द्रव के संयोग से सन्धान करके आसव, अरिष्ट आदि तैयार कर लिये जाते हैं। औषध-द्रव्यों के क्वाथ आदि से आसव-अरिष्ट अपना प्रभाव इसलिए शीघ्र दिखलाते हैं, क्योंकि मद्य का एक गुण ‘आशुकारी' भी है। अतएव सुश्रुत ने कहा है—'आशुत्वाच्चाशुकर्मकृत्' । ( सु.उ. ४७।५ )

तद्गुणा वारुणी हृद्या लघुस्तीक्ष्णा निहन्ति च ।

शूलकासवमिश्वासविबन्धाध्मानपीनसान्॥६८॥

वारुणी-परिचय–वारुणी नामक मद्य के गुण भी उक्त सुरा के समान होते हैं। शेष गुण इस प्रकार हैं—यह हृदय को बल देती हैं, लघु ( शीघ्र पचने वाली ) तथा तीक्ष्ण है। यह शूल, कास, वमन, श्वास, विबन्ध ( स्रोतों की रुकावट, मल-मूत्र की रुकावट), अफरा तथा पीनस रोगों को नष्ट करती है।। ६८ ।।

वक्तव्य-वरुणदेव (जल तथा पश्चिम दिशा के स्वामी) को यह मद्य प्रिय थी, अत: इसे 'वारुणी' कहते हैं। शार्ङ्गधराचार्य का कथन है कि इसका निर्माण ताल या ताड़ तथा खजूर के रस का सन्धान करके किया जाता है। वैसे भी ताड़ एवं खजूर की ताड़ी प्रसिद्ध है। यह सूर्योदय से पहले पीने पर मधुर स्वाद वाली होती है, सूर्य निकलने के बाद क्रमशः खट्टी होती जाती है।

नातितीव्रमदा लघ्वी पथ्या बैभीतकी सुरा ।

व्रणे पाण्ड्वामये कुष्ठे न चात्यर्थं विरुध्यते॥६९ ॥

विष्टम्भिनी यवसुरा गुर्वी रूक्षा त्रिदोषला।

बहेड़ा की सुरा—बिभीतक (बहेड़ा) की सुरा अधिक नशीली नहीं होती, हलकी होती है, हितकर होती है। और सुराओं की भाँति यह व्रण, पाण्डुरोग तथा कुष्ठरोग में अधिक हानिकारक नहीं होती।। ६९ ।।

यव (जौ से निर्मित ) सुरा—यह विष्टम्भकारक ( कब्जियत करने वाली), गुरु, रूक्ष तथा त्रिदोषकारक होती है। कोहली सुरा—यह शरीर को स्थूल करने वाली तथा गुरु ( देर में पचने वाली) होती है। मधूलक सुरा—यह कफकारक होती है।

वक्तव्य-वास्तव में 'विष्टम्भिनी'मधूलकः'। यह पद्य अ.सं.सू. ६।१२४ क्रमसंख्या में सुलभ है। इसे कुछ विद्वान् यहाँ भी जोड़ना चाहते हैं और कुछ इसकी प्रथम पंक्ति को यहाँ उद्धृत करना चाहते हैं, किन्तु श्रीहेमाद्रि कोहली सुरा का वर्णन करने वाली पहली पंक्ति को भी 'हृदयकार' की सम्पत्ति नहीं मानते, अस्तु।

कोहली सुरा–प्रथम मत–वैद्यकशब्दसिन्धु में इसे 'कूष्माण्डसुरा' कहा है अर्थात् कूष्माण्ड = पेठा, जिसकी मिठाई (कोहड़ापाक ) बनती है, उससे बनायी गयी सुरा। द्वितीय मत—'कोहलो यवसक्तुकृत- मद्यविशेषः' अर्थात् जौ के सत्तुओं के द्वारा बनायी गयी सुरा। तीसरा मत—'कोहल: शक्तुभिर्देशे बाह्लीके क्रियते यवैः'। (वाचस्पतिः ) बाह्लीक (बलख-अरब) देश में जौ के सत्तुओं द्वारा निर्मित सुरा। इस प्रकार दूसरा-तीसरा मत प्रायः समान है, केवल तीसरे मत में देश-विशेष की चर्चा है।

'मधूलक' का परिचय देते हुए श्रीइन्दु कहते हैं—'सर्वं मद्यमसञ्जातं मधूलकमिति स्मृतम्'। इति इन्दुः । उन सभी मद्यों को ‘मधूलक' कह सकते हैं, जिनका सन्धान भलीभाँति न किया गया हो।

यथाद्रव्यगुणोऽरिष्टः सर्वमद्यगुणाधिकः॥ ७० ॥

ग्रहणीपाण्डुकुष्ठार्शःशोफशोषोदरज्वरान्।

हन्ति गुल्मकृमिप्लीह्नः कषायकटुवातलः ।। ७१ ॥

अरिष्ट-परिचय-जिन द्रव्यों के संयोग द्वारा जिस अरिष्ट का निर्माण किया जाता है, वह अरिष्ट उन द्रव्यों के गुण-धर्म के समान होता है, किन्तु यह आसव सभी मद्यों से अधिक गुणवान् होता है। यह ग्रहणी, पाण्डु, कुष्ठ, अर्श, शोफ (सूजन), शोष (क्षय), उदररोग, ज्वर, गुल्म, क्रिमिरोग तथा प्लीहाविकारों को नष्ट करता है। यह स्वाद में कसैला तथा कटु होता है और वातवर्धक होता है।। ७०-७१ ।।

वक्तव्य-आचार्य शार्ङ्गधर ने आसव-अरिष्ट के विभेदक लक्षणों का वर्णन इस प्रकार किया है—'यद-पक्वौषधाम्बुभ्यां सिद्धं मद्यं स आसवः । अरिष्ट: क्वाथसाध्यः स्यात् तयोर्मानं पलोन्मितम् ॥ (शा.सं.म. १०।२) अर्थात् कच्ची औषधियों तथा जल के योग से सन्धान द्वारा जो मद्य तैयार किया जाता है, उसे 'आसव' कहते हैं। औषध-द्रव्यों को जल में डालकर क्वाथ करने के बाद जो मद्य तैयार किया जाता है, उसे 'अरिष्ट' कहते हैं। इन दोनों की साधारण मात्रा १ पल (४ तोला) है।

आसव-अरिष्ट का यह विभेदक लक्षण प्राचीन संहिताओं में नहीं मिलता है। हाँ, सुश्रुत ने आसवों से अरिष्टों को अधिक गुणवाला स्वीकार किया है—'अरिष्टो द्रव्यसंयोगसंस्कारादधिको गुणैः'। (सु.सू. ४५।१९४) अर्थात् अरिष्ट में आसव से अधिक औषधद्रव्यों का संयोग होने से तथा संस्कार-विशेष होने से यह (अरिष्ट ) अधिक गुणवान् होता है।

मार्दीकं लेखनं हृद्यं नात्युष्णं मधुरं सरम्।

अल्पपित्तानिलं पाण्डुमेहार्शःकृमिनाशनम्॥७२॥

मुनक्का का मद्य—मृद्वीका को हिन्दी में मुनक्का या दाख कहते हैं। इसके द्वारा बनाया हुआ मद्य लेखन होता है, हृदय के लिए हितकर होता है। यह अधिक उष्ण नहीं होता, स्वाद में मधुर एवं इसका गुण सर है। यह थोड़ा पित्तदोष तथा वातदोष को बढ़ाता है। पाण्डुरोग, प्रमेह, अर्श (बवासीर) तथा क्रिमिरोग नाशक होता है।। ७२।।

वक्तव्य-ऊपर मुनक्का के मद्य (द्राक्षासव ) को 'लेखन' कहा गया है। यह आयुर्वेद में प्रयुक्त होने वाला एक पारिभाषिक शब्द है। लिखने की क्रिया को जो 'लेखन' कहा जाता है, वह वास्तविक रूप में लेपन है, क्योंकि हम स्याही द्वारा लेपन कार्य करते हैं। हाँ, उत्कीर्ण-लेखन कार्य में इस शब्द का समुचित प्रयोग हुआ है, क्योंकि 'लिख' धातु का अर्थ है—अक्षरविन्यास। इसी अर्थ में आयुर्वेद का लेखन शब्द भी है, जरा इसकी परिभाषा देखें—'धातून् मलान् वा देहस्य विशोष्योल्लेखयेच्च यत्। लेखनं तद्यथा क्षौद्रं नीरमुष्णं वचा यवाः'। (शा.पू. ४११०) अर्थात् जो द्रव्य सम्पूर्ण शरीर की धातुओं और मलों को सुखाकर तथा छीलकर निकाल देता है, वह 'लेखन' कहा जाता है। यथा—शहद, गरम जल, बालवच तथा जौ। वास्तव में छेदन एवं लेखन दोनों द्रव्य भीतर के जमे हुए दोषों को निकाल कर बाहर कर देते हैं।

अस्मादल्पान्तरगुणं खारं वातलं गुरु।

शार्करः सुरभिः स्वादुहृद्यो नातिमदो लघुः॥७३॥

खार्जूर-शार्कर आसव-खजूर का मद्य-ऊपर मुनक्का के मद्य के जो गुण कहे गये हैं, उनसे खजूर के मद्य में कुछ कम गुण होते हैं। यह वातकारक तथा गुरु ( देर में पचने वाला ) होता है।

शार्कर (चीनी से निर्मित ) मद्य—यह सुगन्धित, स्वाद में मधुर, हृदय के लिए हितकारक, अधिक नशा न करने लायक तथा लघु (शीघ्र पचने वाला ) होता है।। ७३ ।।

सृष्टमूत्रशकद्वातो गौडस्तर्पणदीपनः।

गुड़ निर्मित आसव—यह मल, मूत्र तथा अपानवायु को बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। यह मद्य तृप्तिकारक तथा अग्निदीपक होता है।

वक्तव्य—मद्य, आसव, सुरा, शराब, दारू आदि जिस-जिस द्रव्य से बनाये जाते हैं, उस-उस नाम से ये पुकारे जाते हैं। इस विषय में चरक ने कहा है—'योनिसंस्कारनामाद्यैर्विशेषैर्बहुधा च या। भूत्वा भवत्येकविधा सामान्यान्मदलक्षणात्' ।। (च.चि. २४।६) अर्थात् जो योनि (उत्पत्तिस्थान-धान्य, फल, मूल, सार, पुष्प, काण्ड, पत्र, त्वचा, शर्करा), संस्कार (पिप्पली आदि द्रव्यों से ) तथा नाम आदि विशेषताओं से बहुत प्रकार की होती हुई भी मदलक्षण के सब में समान होने के कारण शराब एक ही प्रकार की होती है। देखें-च.सू. २४।४९ । चरक के उक्त सन्दर्भ में इसके यथासम्भव भेदों का वर्णन कर दिया गया है।

वातपित्तकरः सीधुः स्नेहश्लेष्मविकारहा ।। ७४॥

मेदःशोफोदरार्शोघ्नस्तत्र पक्वरसो वरः।

सीधु का वर्णन—यह वात-पित्तकारक होता है, स्नेह के कारण उत्पन्न हुए विकारों तथा कफ-विकारों को नष्ट करता है। यह मेदोरोग, व्रणशोथ, उदरविकार तथा अर्शोरोग को नष्ट करता है। दो प्रकार के सीधुओं में शीत रस की तुलना में पक्वरस से बना हुआ सीधु गुणों में उत्तम होता है।। ७४ ।।

वक्तव्य-सीधु दो प्रकार का होता है—१. शीतरस तथा २. पक्वरस। इसका निर्माण-प्रकार इस प्रकार है-ईख तथा अंगूर आदि के मधुर रस को पात्र में डालकर धूप में रख दें। इसे दो-तीन सप्ताह के बाद छानकर दूसरे पात्र में रख दिया जाता है। जब-जब इसमें जाला पड़े तब-तब इसे छानकर दूसरे पात्र में रख दें। जब जाला पड़ना बन्द हो जाय और वह रस अत्यन्त निर्मल हो जाय तो समझना चाहिए कि सीधु (सिरका ) तैयार है। इसे बनाने के पारिवारिक अन्य अनेक प्रकार भी देखे जाते हैं। प्रायः इसके निर्माण में ४-५ मास का समय लग जाता है। इसका स्वाद अम्ल ( खट्टा) होता है। यह पाचन होता है। इसका प्रयोग चटनी आदि के लिए किया जाता है।

छेदी मध्वासवस्तीक्ष्णो मेहपीनसकासजित् ।। ७५ ।।

मध्वासव का वर्णन-मधु के संयोग से बनाये गये आसव को मध्वासव कहते हैं। यह मल आदि का छेदन करता है और गुणों में तीक्ष्ण होता है। प्रमेह, पीनस एवं कास रोग को नष्ट करता है।। ७५ ।।

रक्तपित्तकफोत्क्लेदि शुक्तं वातानुलोमनम् ।

भृशोष्णतीक्ष्णरूक्षाम्लं हृद्यं रुचिकरं सरम् ॥ ७६ ॥

दीपनं शिशिरस्पर्श पाण्डुदृक्कृमिनाशनम् ।

शुक्त का वर्णन—यह रक्त, पित्त तथा कफ दोष को उभारता है, वातदोष का अनुलोमन करता है। यह गुण में अत्यन्त उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष तथा अम्लरस-प्रधान होता है। हृदय के लिए हितकर, रुचिकर, सर (मल को निकालने वाला ), अग्निदीपन तथा स्पर्श में शीतल होता है। यह पाण्डुरोग, नेत्ररोग तथा क्रिमिरोग का नाश करता है।। ७६।।

गुडेक्षुमद्यमार्दीकशुक्तं लघु यथोत्तरम् ॥७७॥

गुड़ आदि शुक्त—गुड़ का शुक्त, ईख का शुक्त, मद्यनिर्माण-विधि से बनाया गया शुक्त तथा मुनक्का से बनाया गया शुक्त उत्तरोत्तर गुणों में हलके होते हैं।। ७७ ।।

कन्दमूलफलाद्यं तद्वद्विद्यात्तदासुतम्।

कन्द आदि शुक्त—सूरण, जिमीकन्द आदि कन्दों, गाजर-मूली आदि मूलों तथा लौकी, सेम, केवाँच आदि फलों से बनाया गया आसुत (आसव की भाँति चुवाया गया) द्रव भी उसी प्रकार लघु होता है।

वक्तव्य—यह शुक्त दो-तीन दिन में तैयार हो जाता है। मारवाड़, पंजाब आदि प्रदेशों में इसे 'काँजी' कहते हैं। इसमें राई पीसकर डाली जाती है; हींग, जीरा, कालानमक, हल्दी, तेल में पकाये पकौड़े भी डाले जाते हैं। खट्टापन आते ही इसमें डाले गये पदार्थों के साथ वह पानी भी पिया जाता है, जो पाचक तथा भूख को बढ़ाता है।

शुक्त-चुक्रनिर्माण-विधि—'मृण्मयादिशुचौ भाण्डे सगुडं क्षौद्रकाञ्जिकम्। धान्यराशौ त्रिरात्रिस्थं शुक्र चुक्रं तदुच्यते' ।। अर्थात् मिट्टी आदि (ताँबा-पीतल का नहीं) के साफ पात्र में गुड़ तथा शहद को जल में घोलकर डाल दें। इस पात्र को तीन दिन तक धान्यराशि में दबाकर रख दें। इसी को शुक्त या चुक्र कहते हैं।

शाण्डाकी चासुतं चान्यत् कालाम्लं रोचनं लघु ।। ७८ ॥

शाण्डाकी-वर्णन—शाण्डाकी, आसुत तथा दूसरे वे द्रव जो कुछ (३ या ४) दिन तक रख देने से खट्टे हो जाते हैं, वे रुचिकारक तथा लघु ( सुपाच्य ) होते हैं।। ७८ ।।

वक्तव्य-शण्डाकी, आसुत, सौवीर, तुषोदक आदि नाम अलग-अलग पदार्थों से बनायी गयी काँजियों के हैं। यह गर्मी के दिनों में २-३ दिनों में सेवन करने योग्य हो जाती है और शीतकाल में ५-६ दिनों में तैयार हो पाती है। फिर जितने दिन इसे रखेंगे खट्टी होती जाती है। यह खट्टी तथा मीठी भेद से दो प्रकार की होती है।

खट्टी कॉजी के घटक द्रव्य- १. जल, २. नमक, ३. राई, ४. हल्दी तथा ५. कालीमिर्च।

मीठी काँजी के घटक द्रव्य-ईख का रस आदि मीठे द्रव-द्रव्यों द्वारा जल के योग से बनाई जाती है। काँजी का एक नाम 'अवन्तीसोम' भी है। वास्तव में यह मालव देश (मारवाड़) या जांगल देश का अमृत है, वहाँ इसे विविध प्रकार से बनाया जाता है, अन्यत्र यह अच्छी बनती भी नहीं।

धान्याम्लं भेदि तीक्ष्णोष्णं पित्तकृत्स्पर्शशीतलम् ।

श्रमक्लमहरं रुच्यं दीपनं बस्तिशूलनुत् ।। ७९ ॥

शस्तमास्थापने हृद्यं लघु वातकफापहम्।

एभिरेव गुणैर्युक्ते सौवीरकतुषोदके।।८०॥

कृमिहृद्रोगगुल्मार्शःपाण्डुरोगनिबर्हणे।

ते क्रमाद्वितुषैर्विद्यात्सतुषैश्च यवैः कृते ॥ ८१ ।।

इति मद्यवर्गः।

धान्याम्ल आदि का वर्णन-धान्याम्ल नामक काँजी मल (पुरीष ) का भेदन कर उसे निकालती है। यह तीक्ष्ण, उष्ण, पित्तवर्धक तथा स्पर्श में शीतल होती है। यह श्रम (शारीरिक थकावट) एवं क्लम (मानसिक थकावट ) को दूर करती है। रुचिवर्धक, दीपन (जठराग्नि को बढ़ाने वाली ), बस्तिशूलनाशक, निरूहणबस्ति में उपयोगी, हृदय के लिए हितकर, पाचन में लघु और वात तथा कफ दोष को नष्ट करती है।

सौवीरक तथा तुषोदक–उक्त धान्याम्ल के समान ही गुण इनके भी होते हैं। विशेष रूप से इनका प्रयोग इन रोगों के विनाश के लिए किया जाता है—क्रिमिरोग, हृदयरोग, गुल्मरोग, अर्थोरोग तथा पाण्डुरोग। दोनों में भेद—सौवीरक काँजी तुषरहित यवसमूह से बनायी जाती है और तुषोदक काँजी तुष सहित यवसमूह से बनायी जाती है।। ७९-८१ ।।

वक्तव्य-भात या भात के माँड़ से जो काँजी बनायी जाती है, उसे 'धान्याम्ल' कहते हैं। 'सौवीरक' तथा 'तुषोदक' के भेदक लक्षण ऊपर कह दिये गये हैं।

ऊपर 'एभिरेव' से 'यवैः कृते' तक के श्लोकों की तीन पंक्तियाँ श्री अरुणदत्तसम्मत होने से इस संस्करण में अधिक हैं। ये पंक्तियाँ अ.सं.सू. ६।१३९-१४० से ली गयी हैं।

काँजी का स्पर्श शीतल होता है, अतः दाहशान्ति तथा ज्वरशान्ति के लिए इसमें साफ वस्त्र या रुई के फाहा को भिगाकर दाहस्थान पर माथा या नाभि पर रखा जाता है। ध्यान रहे, इसकी बूंदें आँखों में न पड़ने पायें।

अथ मूत्रवर्गः

मूत्रं गोऽजाविमहिषीगजाश्वोष्ट्रखरोद्भवम्।

पित्तलं रूक्षतीक्ष्णोष्णं लवणानुरसं कटु ।। ८२॥

कृमिशोफोदरानाहशूलपाण्डुकफानिलान्।

गुल्मारुचिविषश्वित्रकुष्ठाऑसि जयेल्लघु।।८३॥

इति मूत्रवर्गः।

आठ प्रकार के सूत्र-१. गाय, २. बकरी, ३. भेड़ी, ४. महिषी, ५. हाथी, ६. घोड़ा, ७. ऊँट तथा ८. गधा का मूत्र चिकित्सा में उपयोगी होता है। सामान्य दृष्टि से सभी मूत्र पित्तकारक, रूक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, लवणरसयुक्त तथा कटुरसयुक्त होते हैं। ये क्रिमि, शोथ, उदररोग, आनाह ( अफरा ), शूल, पाण्डुरोग, कफविकार, वातविकार, गुल्म, अरुचि, विषविकार (विशेषकर सर्पविष ), श्वित्र (सफेद दाग वाला कुष्ठ), कुष्ठ तथा अर्श (बवासीर ) रोगों को शीघ्र शान्त करते हैं।। ८२-८३ ।।

वक्तव्य-श्रीचक्रपाणि च.सू. १।९३ की व्याख्या करते हुए कहते हैं—'अविमूत्रमित्यादौ स्त्रीमूत्रमेव प्रशस्तमिति लिङ्गपरिग्रहाद् दर्शयति; यतः स्त्रीणां लघ्वङ्गत्वान्मूत्रमपि लघु; वचनं हि—'लाघवं जातिसामान्ये स्त्रीणां पुंसां च गौरवम्' ।। (च.सू. २७।३३८ ) वास्तव में उक्त पाठ इस प्रकार है— 'गौरवं लिङ्गसामान्ये पुंसां स्त्रीणां च लाघवम्'। हारीत का कथन है कि चौपायों में स्त्री को लघु और पक्षियों में पुरुष को लघु माना है, अस्तु।

सुश्रुत का मत—इनके अनुसार गाय, भैंस, बकरी, भेड़ (स्त्री जाति का ) और घोड़ा, हाथी, गधा, ऊँट ( पुरुष जाति ) का ग्रहण करना चाहिए। इन्होंने नरमूत्र का भी ग्रहण करते हुए कहा है—यह विषनाशक होता है। इस प्रकार मूत्रों की संख्या = ८ + १ = ९ हो जाती है।

मूत्रप्रयोग का क्षेत्र—विरेचन के लिए इसका प्रयोग निरूहणबस्ति द्वारा किया जाता है। ये मूत्र विविध प्रकार के लेपों में तथा स्वेदन कार्य के लिए उपयोगी होते हैं। ये दीपन, पाचन तथा मलभेदक (दस्तावर.) होते हैं। उक्त सभी मूत्रों में गोमूत्र उत्तम होता है। अ.सं.सू. ६।१४५-१४७ में वाग्भट ने इनके शकृत् (मलों) का भी वर्णन किया है।

आहार को पचाने के लिए पित्ताशय से आकर जितना पित्त द्रव खाये हुए आहार में मिलता है, इसका कुछ अंश मूत्र के कुछ मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है, अतः मल एवं मूत्र में पित्तवर्धक गुण पाये जाते हैं, अतएव इनका प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। मरे हुए प्राणियों के पित्ताशय से पित्तद्रव का संग्रह कर लिया जाता है, जिसका बाद में औषध रूप में प्रयोग किया जाता है। गाय के पित्त को 'गोरोचन' कहते हैं। इसका प्रयोग चिकित्सा तथा तान्त्रिक प्रयोगों में भी किया जाता है।

तोयक्षीरेक्षुतैलानां वर्गमद्यस्य च क्रमात्।

इति द्रवैकदेशोऽयं यथास्थूलमुदाहृतः॥८४॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां

प्रथमे सूत्रस्थाने द्रवद्रव्यविज्ञानीयो नाम पञ्चमोऽध्यायः॥५॥

उपसंहार—जल, क्षीर, इक्षु, तैल तथा मद्य वर्गों का इस अध्याय में क्रमशः वर्णन कर दिया गया है। इस प्रकार स्थूल रूप से द्रव-द्रव्यों के एक विशेष अंग को कह दिया है।। ८४॥

वक्तव्य—यद्यपि उक्त पद्य अष्टांगसंग्रह (६।१४९ ) से लिया गया है, तथापि इसमें 'मूत्रवर्ग' का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने इक्षुवर्ग के अन्तर्गत ‘मधुवर्ग' को दे दिया था, उसे हमने स्वतन्त्र वर्ग के रूप में दे दिया है।

इस प्रकार वैद्यरत्न पण्डित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी द्वारा विरचित निर्मला हिन्दी व्याख्या, विशेष वक्तव्य आदि से विभूषित अष्टाङ्गहृदय-सूत्रस्थान में द्रवद्रव्यविज्ञानीय नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्त ॥५॥

|

|||||

i

i