|

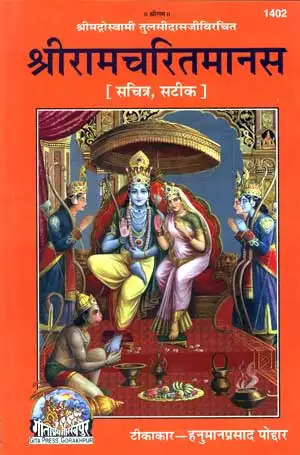

मूल्य रहित पुस्तकें >> रामचरितमानस (अयोध्याकाण्ड) रामचरितमानस (अयोध्याकाण्ड)गोस्वामी तुलसीदास

|

|

|||||||

वैसे तो रामचरितमानस की कथा में तत्त्वज्ञान यत्र-तत्र-सर्वत्र फैला हुआ है परन्तु उत्तरकाण्ड में तो तुलसी के ज्ञान की छटा ही अद्भुत है। बड़े ही सरल और नम्र विधि से तुलसीदास साधकों को प्रभुज्ञान का अमृत पिलाते हैं।

श्रीराम-लक्ष्मण-संवाद

समाचार जब लछिमन पाए।

ब्याकुल बिलख बदन उठि धाए॥

कंप पुलक तन नयन सनीरा।

गहे चरन अति प्रेम अधीरा॥

ब्याकुल बिलख बदन उठि धाए॥

कंप पुलक तन नयन सनीरा।

गहे चरन अति प्रेम अधीरा॥

जब लक्ष्मणजी ने ये समाचार पाये, तब वे व्याकुल होकर उदास-मुँह उठ दौड़े। शरीर काँप रहा है, रोमाञ्च हो रहा है, नेत्र आँसुओंसे भरे हैं। प्रेमसे अत्यन्त अधीर होकर उन्होंने श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये॥१॥

कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े।

मीनु दीन जनु जल तें काढ़े॥

सोचु हृदयँ बिधि का होनिहारा।

सबु सुखु सुकृतु सिरान हमारा॥

मीनु दीन जनु जल तें काढ़े॥

सोचु हृदयँ बिधि का होनिहारा।

सबु सुखु सुकृतु सिरान हमारा॥

वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े-खड़े देख रहे हैं। [ऐसे दीन हो रहे हैं] मानो जलसे निकाले जानेपर मछली दीन हो रही हो। हृदयमें यह सोच है कि हे विधाता! क्या होनेवाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया?॥ २॥

मो कहुँ काह कहब रघुनाथा।

रखिहहिं भवन कि लेहहिं साथा॥

राम बिलोकि बंधु कर जोरें।

देह गेह सब सन तृनु तोरें॥

रखिहहिं भवन कि लेहहिं साथा॥

राम बिलोकि बंधु कर जोरें।

देह गेह सब सन तृनु तोरें॥

मुझको श्रीरघुनाथजी क्या कहेंगे? घरपर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्रीरामचन्द्रजीने भाई लक्ष्मणको हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभीसे नाता तोड़े हुए खड़े देखा॥३॥

बोले बचनु राम नय नागर।

सील सनेह सरल सुख सागर॥

तात प्रेम बस जनि कदराहू।

समुझि हृदयँ परिनाम उछाहू॥

सील सनेह सरल सुख सागर॥

तात प्रेम बस जनि कदराहू।

समुझि हृदयँ परिनाम उछाहू॥

तब नीतिमें निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुखके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी वचन बोले-हे तात! परिणाममें होनेवाले आनन्दको हृदयमें समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत होओ॥४॥

दो०- मातु पिता गुरु स्वामि सिख सिर धरि करहिं सुभायँ।

लहेउ लाभु तिन्ह जनम कर नतरु जनमु जग जायँ॥७०॥

लहेउ लाभु तिन्ह जनम कर नतरु जनमु जग जायँ॥७०॥

जो लोग माता, पिता, गुरु और स्वामीकी शिक्षाको स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेनेका लाभ पाया है; नहीं तो जगत्में जन्म व्यर्थ ही है॥ ७०॥

अस जियँ जानि सुनहु सिख भाई।

करहु मातु पितु पद सेवकाई॥

भवन भरतु रिपुसूदनु नाहीं।

राउ बृद्ध मम दुखु मन माहीं॥

करहु मातु पितु पद सेवकाई॥

भवन भरतु रिपुसूदनु नाहीं।

राउ बृद्ध मम दुखु मन माहीं॥

हे भाई! हृदयमें ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता-पिताके चरणोंकी सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मनमें मेरा दुःख है॥१॥

मैं बन जाउँ तुम्हहि लेइ साथा।

होइ सबहि बिधि अवध अनाथा॥

गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू।

सब कहुँ परइ दुसह दुख भारू॥

होइ सबहि बिधि अवध अनाथा॥

गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू।

सब कहुँ परइ दुसह दुख भारू॥

इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊँ तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जायगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभीपर दुःखका दुःसह भार आ पड़ेगा॥२॥

रहहु करहु सब कर परितोषू।

नतरु तात होइहि बड़ दोषू॥

जास राज प्रिय प्रजा दखारी।

सो नप अवसि नरक अधिकारी।

नतरु तात होइहि बड़ दोषू॥

जास राज प्रिय प्रजा दखारी।

सो नप अवसि नरक अधिकारी।

अतः तुम यहीं रहो और सबका सन्तोष करते रहो। नहीं तो हे तात! बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुःखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है॥३॥

रहहु तात असि नीति बिचारी।

सुनत लखनु भए ब्याकुल भारी॥

सिअरें बचन सूखि गए कैसें।

परसत तुहिन तामरसु जैसें॥

सुनत लखनु भए ब्याकुल भारी॥

सिअरें बचन सूखि गए कैसें।

परसत तुहिन तामरसु जैसें॥

हे तात! ऐसी नीति विचारकर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मणजी बहुत ही व्याकुल हो गये! इन शीतल वचनोंसे वे कैसे सूख गये, जैसे पालेके स्पर्शसे कमल सूख जाता है!॥४॥

दो०- उतरु न आवत प्रेम बस गहे चरन अकुलाइ।

नाथ दासु मैं स्वामि तुम्ह तजहु त काह बसाइ॥७१॥

नाथ दासु मैं स्वामि तुम्ह तजहु त काह बसाइ॥७१॥

प्रेमवश लक्ष्मणजीसे कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्रीरामजीके चरण पकड लिये और कहा हे नाथ! मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं; अत: आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है ?।। ७१॥

दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाईं।

लागि अगम अपनी कदराईं।

नरबर धीर धरम धुर धारी।

निगम नीति कहुँ ते अधिकारी।

लागि अगम अपनी कदराईं।

नरबर धीर धरम धुर धारी।

निगम नीति कहुँ ते अधिकारी।

हे स्वामी! आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिये अगम (पहुँचके बाहर) लगी। शास्त्र और नीतिके तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरीको धारण करनेवाले हैं॥१॥

मैं सिसु प्रभु सनेहँ प्रतिपाला।

मंदरु मेरु कि लेहिं मराला॥

गुर पितु मातु न जानउँ काहू।

कहउँ सुभाउ नाथ पतिआहू॥

मंदरु मेरु कि लेहिं मराला॥

गुर पितु मातु न जानउँ काहू।

कहउँ सुभाउ नाथ पतिआहू॥

मैं तो प्रभु (आप) के स्नेहमें पला हुआ छोटा बच्चा हूँ! कहीं हंस भी मन्दराचल या सुमेरु पर्वतको उठा सकते हैं ! हे नाथ! स्वभावसे ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता॥२॥

जहँ लगि जगत सनेह सगाई।

प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई॥

मोरें सबइ एक तुम्ह स्वामी।

दीनबंधु उर अंतरजामी॥

प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई॥

मोरें सबइ एक तुम्ह स्वामी।

दीनबंधु उर अंतरजामी॥

जगत्में जहाँतक स्नेहका सम्बन्ध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेदने गाया है-हे स्वामी! हे दीनबन्धु! हे सबके हृदय के अंदर की जाननेवाले! मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं॥३॥

धरम नीति उपदेसिअ ताही।

कीरति भूति सुगति प्रिय जाही॥

मन क्रम बचन चरन रत होई।

कृपासिंधु परिहरिअ कि सोई॥

कीरति भूति सुगति प्रिय जाही॥

मन क्रम बचन चरन रत होई।

कृपासिंधु परिहरिअ कि सोई॥

धर्म और नीतिका उपदेश तो उसको करना चाहिये जिसे कीर्ति, विभूति (ऐश्वर्य) या सद्गति प्यारी हो। किन्तु जो मन, वचन और कर्मसे चरणोंमें ही प्रेम रखता हो, हे कृपासिन्धु! क्या वह भी त्यागनेके योग्य है ?॥४॥

दो०- करुनासिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन बिनीत।

समुझाए उर लाइ प्रभु जानि सनेहँ सभीत॥७२॥

समुझाए उर लाइ प्रभु जानि सनेहँ सभीत॥७२॥

दया के समुद्र श्रीरामचन्द्रजी ने भले भाई के कोमल और नम्रतायुक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर, हृदयसे लगाकर समझाया॥७२॥

|

|||||

अन्य पुस्तकें

लोगों की राय

No reviews for this book

i

i